1. Tristán de Leonís: de los orígenes a las manifestaciones castellanas

Cuando en el año 1501 se publica la primera edición del Tristán de Leonís, la obra no es ya estrictamente una novedad, pues había gozado de fama persistente a lo largo de todo el siglo XV, como reflejan tanto las alusiones a sus personajes en la poesía de cancionero como el romance existente, cuyo inicio se incorpora en el Tirant lo Blanch («Mal se quexa don Tristán») o la mención de sus personajes secundarios (Bravor el Brun), la imitación de uno de sus episodios (el de la Isla del Ploto en el de la Isla de la Torre Bermeja) y la alusión a otro (el tributo de Irlanda) en el Amadís de Gaula. Y aunque se desconoce la fecha de su primera versión al castellano, pues los manuscritos que conservan el texto, todos ellos incompletos, son de fines del siglo XIV o ya del XV (el ms. de la Biblioteca Vaticana conocido como Cuento de Tristán, y los fragmentos manuscritos de la Biblioteca Nacional de España o Códice de Tristán, alusiones en el Libro de buen amor («nin es agora Tristán con todos sus amores») y referencias internas como la mención de la «blanca» como moneda en curso, apuntan a que podría haberse efectuado una traducción en el primer tercio del siglo XIV.

El tema tratado y el argumento general de la obra era conocido,  sin embargo, con mucha anterioridad: procedente de la literatura oral de los pueblos celtas de Gran Bretaña, fue reelaborado por escrito en los poemas en francés de Béroul y de Thomas d’Anglaterre (quienes mencionan la existencia de cuentistas orales) en el siglo XII, en el ámbito de la monarquía normanda de Inglaterra, que intentaba trabar una alianza contra los sajones con los antiguos pobladores de la isla, asimilando sus símbolos culturales. También el famoso Chrétien de Troyes, que escribe romans courtois para la corte de María de Champagne y difunde la ideología del amor cortés, cuando menciona el listado de sus obras incluye una dedicada a Tristán. El asunto se difunde rápidamente por Europa y muy pronto existen ya poemas corteses en alemán, destacando, por su fecha temprana, el de Eilhard de Auberga y el de Godofredo de Estrasburgo por su calidad artística excepcional, que le convirtió muchos siglos después en la base textual de la ópera de Wagner. El conocimiento de los nombres y episodios tristanianos llega a la península ibérica ya en esa primera época, apareciendo en la onomástica y en la poesía trovadoresca catalano-provenzal.

sin embargo, con mucha anterioridad: procedente de la literatura oral de los pueblos celtas de Gran Bretaña, fue reelaborado por escrito en los poemas en francés de Béroul y de Thomas d’Anglaterre (quienes mencionan la existencia de cuentistas orales) en el siglo XII, en el ámbito de la monarquía normanda de Inglaterra, que intentaba trabar una alianza contra los sajones con los antiguos pobladores de la isla, asimilando sus símbolos culturales. También el famoso Chrétien de Troyes, que escribe romans courtois para la corte de María de Champagne y difunde la ideología del amor cortés, cuando menciona el listado de sus obras incluye una dedicada a Tristán. El asunto se difunde rápidamente por Europa y muy pronto existen ya poemas corteses en alemán, destacando, por su fecha temprana, el de Eilhard de Auberga y el de Godofredo de Estrasburgo por su calidad artística excepcional, que le convirtió muchos siglos después en la base textual de la ópera de Wagner. El conocimiento de los nombres y episodios tristanianos llega a la península ibérica ya en esa primera época, apareciendo en la onomástica y en la poesía trovadoresca catalano-provenzal.

Cuando surge en Francia el nuevo género del «roman en prose» a principios del siglo XIII, la temática de los poemas pasa a desarrollarse con gran extensión en una novela en prosa que narra los orígenes familiares del protagonista desde los más remotos antepasados, sigue después la biografía del héroe, entremezclándola con la de otros personajes del universo artúrico, en especial con la de Lanzarote y otros caballeros de la Mesa Redonda, y finaliza con la muerte de Tristán, su entierro y la recepción de la noticia en la corte del rey Arturo. La novela tendrá varias versiones en francés y su extensión facilitará que las copias mezclen partes de manuscritos diferentes, produciéndose así versiones híbridas, lo que dificulta enormemente la investigación sobre su trasmisión textual. La poesía gallego-portuguesa refleja el conocimiento de esta segunda fase de desarrollo de la temática tristaniana con referencias a episodios novelescos, casi todas ellas localizadas en poetas de la familia de Alfonso X y el rey don Denís de Portugal, y con la versión al gallego-portugués de algunos de los lais que Tristán componía en el Roman de Tristan en prose en francés. Este último se difundió también rápidamente por Europa, y versiones del mismo llegan a Italia (destaca la Compilación realizada en francés por Rusticiano o Rustichello de Pisa, más conocido como autor del relato de viajes dictado por Marco Polo), Inglaterra (donde el célebre cuentista Thomas Malory incorpora la historia del héroe a su relato de La muerte de Arturo —volumen I y volumen 2—) y a lugares tan lejanos como Bielorrusia. En la península ibérica habrá versiones de la novela en prosa al gallego-portugués (se conserva un fragmento) y al catalán (existen tres manuscritos muy fragmentarios), además de los manuscritos castellanos ya mencionados. Los textos catalanes y castellanos se agrupan en la misma tradición textual, que presenta curiosas semejanzas con algunos de los manuscritos italianos, acreditando la hipótesis de que la fuente de la traducción catalano-castellana fuera un manuscrito en francés (para algunos investigadores, en italiano) procedente del norte de Italia.

En la literatura castellana medieval la leyenda de Tristán e Iseo se difunde a través de algunas alusiones en poemas y obras en prosa, un romance o poema épico-lírico dedicado a la muerte de Tristán conocido por su primer verso («Ferido está don Tristán»), del que existen tres versiones, y el ms. 22021 de la Biblioteca Nacional de España, que contiene dos epístolas nacidas al amparo de la ficción sentimental a partir de uno de los episodios de la historia de los amantes (Carta de Iseo y respuesta de Tristán), y cuatro novelas, todas ellas anónimas, dos en forma manuscrita y dos conservadas únicamente en forma impresa:

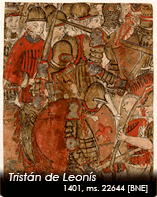

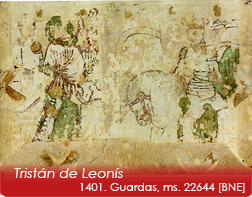

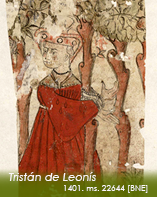

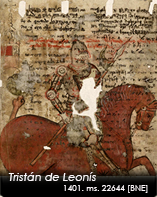

1) Códice de Tristán, BNE, ms. 20262-19, editado por Bonilla y también por Ménendez Pidal, y BNE, ms. 22644, editado por Ménendez Pidal, y Alvar y Lucía, de inicios del siglo XV, en pergamino y papel, en castellano.

2) Cuento de Tristán (ms. Biblioteca Vaticana) 6428, editado modernamente por Northup y por Corfis, de fines del siglo XIV–inicios del XV, en papel, en castellano y castellano-aragonés.

3) Tristán o Tristán de Leonís (Libro del esforçado cauallero don Tristán de Leonís y de sus grandes fechos en armas, editio princeps en Valladolid, Juan de Burgos, 1501, reeditado en numerosas ocasiones a lo largo del siglo XVI por las imprentas sevillanas de Cromberger y Varela. Entre las ediciones modernas de esta obra destacan las realizadas sobre la edición de 1501 por Bonilla y por Cuesta. Un resumen del argumento y un catálogo de personajes, junto con una breve introducción y la bibliografía esencial pueden encontrarse en la guía de lectura realizada por Cuesta.

4) Tristán el Joven (Corónica nuevamente enmendada y añadida del buen cavallero don Tristán de Leonís y del rey don Tristán de Leonís el Joven, su hijo, Sevilla, Domenico de Robertis, 1534), editado modernamente por Cuesta, que ha realizado también una guía de lectura.

Se trata de cuatro obras diferentes, pues como tales deben ser consideradas a causa de las importantes variaciones que presentan en algunos episodios, en estilo y en intención. Las dos obras que se han conservado de forma manuscrita se encuentran incompletas en diferente grado a causa de pérdidas en la transmisión escrita. En el caso del Cuento de Tristán, la pérdida de folios afecta al comienzo del relato y a una extensa parte final que abarca cerca de la mitad de la obra, si se supone que fuera de longitud similar al Tristán castellano impreso en 1501. El manuscrito recoge la historia de Tristán desde que su ayo Gorvanao le aconseja partir del reino de Leonís hasta que la reina Iseo acompaña a Tristán al torneo de Camalot y ambos reciben en su tienda la visita del rey Arturo y Lanzarote. En el caso del Códice de Tristán, la pérdida afecta a numerosos folios intercalados en el conjunto de la obra, y parcialmente a los folios conservados, que se encuentran recortados por los márgenes. El contenido de los fragmentos refiere desde el torneo de Escocia que vence el Caballero de las Dos Espadas, Palomedes, hasta la guerra de venganza por la muerte de Tristán e Iseo, el regreso de Quedín a la Pequeña Bretaña y la muerte de Iseo de las Blancas Manos. Es casi seguro que ninguno de estos manuscritos representa la primera versión novelesca de la leyenda de Tristán en castellano, pues se encuentran alusiones en otras obras literarias con anterioridad a esas fechas.

consideradas a causa de las importantes variaciones que presentan en algunos episodios, en estilo y en intención. Las dos obras que se han conservado de forma manuscrita se encuentran incompletas en diferente grado a causa de pérdidas en la transmisión escrita. En el caso del Cuento de Tristán, la pérdida de folios afecta al comienzo del relato y a una extensa parte final que abarca cerca de la mitad de la obra, si se supone que fuera de longitud similar al Tristán castellano impreso en 1501. El manuscrito recoge la historia de Tristán desde que su ayo Gorvanao le aconseja partir del reino de Leonís hasta que la reina Iseo acompaña a Tristán al torneo de Camalot y ambos reciben en su tienda la visita del rey Arturo y Lanzarote. En el caso del Códice de Tristán, la pérdida afecta a numerosos folios intercalados en el conjunto de la obra, y parcialmente a los folios conservados, que se encuentran recortados por los márgenes. El contenido de los fragmentos refiere desde el torneo de Escocia que vence el Caballero de las Dos Espadas, Palomedes, hasta la guerra de venganza por la muerte de Tristán e Iseo, el regreso de Quedín a la Pequeña Bretaña y la muerte de Iseo de las Blancas Manos. Es casi seguro que ninguno de estos manuscritos representa la primera versión novelesca de la leyenda de Tristán en castellano, pues se encuentran alusiones en otras obras literarias con anterioridad a esas fechas.

2. El Códice de Tristán de la Biblioteca Nacional de España (mss. 20262-19 y 22644)

El Códice de Tristán, cuyos fragmentos han requerido un laborioso trabajo de ordenación e identificación por parte de los editores, añade al interés del texto el de las miniaturas alusivas al argumento, que indican que fue elaborado para un lector de elevada condición social. Junto con el manuscrito parisino del Libro del caballero Zifar, constituye uno de los pocos códices medievales castellanos en los que se conservan miniaturas que no forman parte de la iconografía religiosa. Alvar y Lucía lo consideran del siglo XV.

Del Códice de Tristán> se conservan los siguientes episodios, de muy diferente extensión y algunos de ellos con importantes lagunas internas:

1— Desde la organización del primer torneo de Escocia hasta la partida de Tristán para luchar en el segundo torneo, provisto de las armas que fueron del Morlot (corresponde a los caps.11-12 del Tristán de Leonís).

2— Desde el final del combate con Galeote hasta la noche de bodas de Mares e Iseo, el rapto de Iseo por Palomades y el hallazgo de ésta por Gorvalán (caps. 25-30 del Tristán de Leonís).

3— Desde la liberación de Artur del poder de la Doncella del Arte hasta que Tristán se despide de Artur (caps. 45-46).

4— Desde que Tristán e Iseo huyen de la corte de Mares hasta que duermen en el castillo del caballero que guarda el paso del puente del cuerno (cap. 53).

5— Desde que acaba el segundo torneo de Camelot y Artur y Lanzarote van a visitar a Tristán e Iseo a su tienda hasta que Dinadán llega a la Giosa Guarda (caps. 58-59).

6— Desde el combate de Lanzarote y Tristán en el torneo de Vercepón, la estancia del rey Mares en la corte de Artur y perdón de los amantes, hasta la conversión de Tristán en caballero de la Mesa Redonda, la llegada del Caballero Anciano a la corte y su intervención en la guerra a favor de la dueña viuda y su hija (caps.63-71 y 73-74).

7— Desde el final del combate entre Tristán y Galaz hasta el regreso de Tristán a Tintoíl (caps.78-79).

8— Desde la herida mortal de Tristán hasta que este pide confesión y comulga (caps. 81-83).

9— La guerra de los caballeros de la Mesa Redonda contra Mares, el castigo de Aldaret y la muerte de Iseo de las Blancas Manos (sin correspondencia en la versión impresa).

La comparación entre el Códice y el Tristán de Leonís realizada por Cuesta demuestra que, en general, haciendo excepción de episodios particulares que han sido totalmente modificados en el Tristán de Leonís (por ejemplo, las cartas), las diferencias entre ambos textos consisten fundamentalmente en variantes ortográficas o morfológicas, variantes léxicas y cambios de tipo sintáctico, supresiones o ampliaciones y pequeños (aunque a veces muy significativos) cambios de contenido en secciones puntuales, además del uso en varios pasajes del Tristán de Leonís de un tono retórico afín al de la ficción sentimental. Algunos de los epígrafes del Códice coinciden palabra por palabra con los títulos de capítulos de los impresos (por ejemplo, folios 19r y 27r del Códice y caps. 65 y 70 del Tristán de Leonís), aunque, a tenor de lo conservado, el manuscrito debía tener casi el doble de capítulos, pero no de extensión) que la obra impresa. El modelo del Tristán de Leonís debió ser otra copia perdida del Códice de Tristán, corregida y alterada en diferente grado, según los pasajes, por quien preparó el texto para la imprenta. La similitud entre los textos en algunos lugares es tan exacta que permite la reconstrucción de la parte dañada del manuscrito. Lamentablemente, no es posible comparar el Códice de Tristán ni con el manuscrito catalán de Andorra (donde se narra desde la noche de bodas de Tristán e Iseo de las Blancas Manos hasta el inicio del combate de Tristán y Lamarad en la Gasta Floresta), ni con el de Cervera (que contiene la liberación de Meliadux del poder de la encantadora y el primer intento de envenenamiento de la madrastra de Tristán), ni tampoco con el recientemente descubierto de la Biblioteca de Catalunya, pues no conservan ningún episodio común.

Sólo tres pasajes del Códice no encuentran correspondencia en el texto del Tristán de Leonís: una parte del fragmento 10 que se refiere al episodio en el que el rey Arturo corta la cabeza de la Doncella del Arte que lo ha retenido prisionero, y los fragmentos 37 y 38 que relatan la guerra de venganza por la muerte del protagonista emprendida por sus amigos y  la muerte de Iseo de las Blancas Manos. Estos pasajes han sido suprimidos por motivos ideológicos por parte del autor-refundidor del Tristán de Leonís, y por ello pueden ofrecer mayores pistas sobre las características de la versión del Códice. El pasaje del fragmento 10 permite la comparación también con el Cuento de Tristán, lo que no sucede en el caso de los fragmentos 37 y 38. Esto es muy interesante, pues permite apreciar la gran diferencia entre el Códice y el Cuento en la expresión de las ideas, el orden de los sucesos y en parte de los contenidos. El Códice ofrece un grado intermedio entre el Cuento y las versiones impresas en cuanto al respeto a la autoridad real y al comportamiento cortesano.

la muerte de Iseo de las Blancas Manos. Estos pasajes han sido suprimidos por motivos ideológicos por parte del autor-refundidor del Tristán de Leonís, y por ello pueden ofrecer mayores pistas sobre las características de la versión del Códice. El pasaje del fragmento 10 permite la comparación también con el Cuento de Tristán, lo que no sucede en el caso de los fragmentos 37 y 38. Esto es muy interesante, pues permite apreciar la gran diferencia entre el Códice y el Cuento en la expresión de las ideas, el orden de los sucesos y en parte de los contenidos. El Códice ofrece un grado intermedio entre el Cuento y las versiones impresas en cuanto al respeto a la autoridad real y al comportamiento cortesano.

En el Códice de Tristán algunos personajes que intervienen en una única aventura reciben nombres diferentes, aunque fonéticamente semejantes a los que ostentan en los impresos (por ejemplo, los reyes y caballeros que asisten a la conversión de Tristán en caballero de la Mesa Redonda y a la llegada del Caballero Anciano). Reviste especial importancia e interés el hecho de que el Códice muestre como sobrenombre de la reina Iseo el apelativo de «Brunda», que difiere del de «Baça», que era el que se le otorgaba en el Cuento. Era, por tanto, la versión ofrecida por el Códice y no la del Cuento la que conocían los poetas cancioneriles que se refieren a Iseo como «Brunda» y también la que refleja Rodríguez de Montalvo en su Amadís.

3. Cuento de Tristán

El Cuento de Tristán se conoce a través del ms. Vaticano 6428, de finales del siglo XIV o principios del XV. El manuscrito consta de 131 folios escritos a dos columnas, y presenta errores en su ordenación. Faltan cinco folios al comienzo y es imposible determinar cuántos faltan al final.

El relato se inicia con el viaje de Tristán a la corte del rey Framont de Gaulas y termina cuando el rey Arturo y Lanzarote visitan a Tristán e Iseo en su tienda durante un torneo a las afueras de Camelot, poco después de la huida de los amantes de la corte de Mares y su establecimiento en la Joyosa (palabra derivada del francés) Guarda.

Se trata de un manuscrito compuesto por cuadernillos debidos a cinco manos diferentes, de las cuales una (la D) manifiesta rasgos dialectales aragoneses, presentes en menor medida en otras manos, lo que ha llevado a los estudiosos a hablar de este manuscrito como del Tristán castellano-aragonés. Los copistas A, B y C parecen haber ido relevándose unos a otros; el D y el E, parecen estar preparando otra copia distinta del texto, ya que algunos pasajes se encuentran duplicados. El amplio fragmento reúne 54 páginas repetidas, y Northup da crédito a la suposición de que puede tratarse de distintas copias de un mismo modelo erróneamente combinadas en una.

Como obra conservada en la Biblioteca Vaticana, puede suponerse su procedencia de la biblioteca del antipapa Álvaro de Luna, lo que la ligaría también a un entorno aragonés.

El rasgo que define mejor el carácter del Cuento de Tristán es el de la tendencia a la presentación humorística y realista de los sucesos. La línea argumental es la misma que en el Códice de Tristán y en los impresos del Tristán de Leonís, aunque con importantes variaciones en la expresión y el estilo, e incluso en el orden, selección y contenido de algunos episodios. Por lo general, se diferencian en los nombres de los personajes, en la extensión de los pasajes, en los diálogos, en el uso del estilo directo e indirecto y en asuntos de detalle, así como estilísticamente, pues el lenguaje es más moderno y el estilo más pulido y retórico en el Códice de Tristán y en Tristán de Leonís que en el Cuento de Tristán.

Cuesta cree que la distancia entre el Cuento de Tristán y los restantes textos castellanos se acentúa en los últimos capítulos conservados del manuscrito, aspecto que corrobora indirectamente el recién descubierto manuscrito catalán de la Biblioteca de Catalunya, al concordar con el texto catalán de Cervera y con el Cuento de Tristán en el único fragmento que comparten, que es del inicio de la obra. Ello le hace sospechar que tal vez esas diferencias se intensificaran en la parte perdida. En los últimos folios conservados del Cuento los diálogos son muy distintos y el Códice y los impresos abrevian la materia.

En el Cuento de Tristán, los nombres de los personajes secundarios aparecen grafiados de distinta manera que en los restantes testimonios castellanos (incluso los nombres de personajes de relativa importancia, como Brangén, Gorvanayo, Godis o Dinadani), otras veces se han alterado por completo, o se han confundido con el de otro personaje, como es el caso de Brunor, que en una ocasión es substituido por Brioberís y en otra por Bravor, o el del marido de la Dueña de la Espina, que en el Cuento recibe varios nombres, ninguno de los cuales coincide con el que dan los impresos.

Algunas de las diferencias que presenta el Cuento de Tristán respecto al Códice de Tristán permiten apreciar mejor la originalidad del primero en la configuración de los caracteres. El papel de Gornayo (Gorvalán) es más importante en el Cuento, y la reina Iseo es más decidida, independiente y extremada en sus reacciones. Por ejemplo, un episodio enfocado de forma completamente diferente en estas dos versiones, y que además no aparece en el Tristan en prose francés ni en las versiones italianas, es la aventura del Paso del cuerno (cap. 53 del Tristán de Leonís). Mientras en el Cuento la reina insiste en que Tristán toque el cuerno y le amenaza, ante su negativa, con tocarlo ella misma, consiguiendo incluso que Tristán se enfade un poco, en el Códice y en los impresos ruega a su amante que no lo toque, por temor a que reciba alguna herida. En esta misma línea, Rubio Pacho ha destacado el carácter negativo que presentan el amor y los personajes femeninos en el Cuento de Tristán, el cual acentúa los rasgos misóginos del Tristan en prose. Dinadani se comporta de forma menos cortés en el Cuento, pero ello redunda en una vertiente más humorística del mismo. Sus invectivas son tan exageradas que han de interpretarse como propias de una conversación burlesca. Frente al Tristán de Leonís, el Cuento se caracteriza por presentar más elementos de violencia, especialmente violencia verbal: el desafío a muerte del héroe a su tío el rey cuando huye de la corte y se aposta en el Paso de Tintayol, la mención expresa a un posible suicidio en la carta de Iseo, la expresión «puta falsa» aplicada a Iseo por Dinadani.

al Códice de Tristán permiten apreciar mejor la originalidad del primero en la configuración de los caracteres. El papel de Gornayo (Gorvalán) es más importante en el Cuento, y la reina Iseo es más decidida, independiente y extremada en sus reacciones. Por ejemplo, un episodio enfocado de forma completamente diferente en estas dos versiones, y que además no aparece en el Tristan en prose francés ni en las versiones italianas, es la aventura del Paso del cuerno (cap. 53 del Tristán de Leonís). Mientras en el Cuento la reina insiste en que Tristán toque el cuerno y le amenaza, ante su negativa, con tocarlo ella misma, consiguiendo incluso que Tristán se enfade un poco, en el Códice y en los impresos ruega a su amante que no lo toque, por temor a que reciba alguna herida. En esta misma línea, Rubio Pacho ha destacado el carácter negativo que presentan el amor y los personajes femeninos en el Cuento de Tristán, el cual acentúa los rasgos misóginos del Tristan en prose. Dinadani se comporta de forma menos cortés en el Cuento, pero ello redunda en una vertiente más humorística del mismo. Sus invectivas son tan exageradas que han de interpretarse como propias de una conversación burlesca. Frente al Tristán de Leonís, el Cuento se caracteriza por presentar más elementos de violencia, especialmente violencia verbal: el desafío a muerte del héroe a su tío el rey cuando huye de la corte y se aposta en el Paso de Tintayol, la mención expresa a un posible suicidio en la carta de Iseo, la expresión «puta falsa» aplicada a Iseo por Dinadani.

La carta de Iseo del Cuento de Tristán ha sido confrontada por Cuesta con la versión de la misma que ofrece el fragmento catalán de Andorra. La proximidad asombrosa de algunas frases prueba sin lugar a duda la existencia de un arquetipo común, pues aunque la versión castellana resulta más amplia que la catalana, nada hay en ella que no pueda atribuirse a la amplificatio. En el caso de la carta que Belisenda envía a Tristán, la del Cuento se acerca en sus contenidos (pero no en su expresión) a la del Tristan en prose y el Tristano Riccardiano italiano, pero muestra cierta originalidad.

En conclusión, el Cuento de Tristán coincide con el del Códice y las ediciones del XVI en cuanto al argumento, con unas pocas excepciones, pero su estilo es mucho más primitivo, más ingenuo, menos retórico. Normalmente, las mismas ideas se expresan de manera diferente en uno y otros, y las coincidencias verbales son escasas. Por otra parte, hay importantes variaciones en el contenido que afectan a la caracterización de los personajes, en el Cuento más violentos, menos corteses, a los que se presenta a veces con rasgos negativos. En cuanto a la ideología que transmite el texto, tiende a ofrecer una mirada realista y crítica sobre la práctica del ideal caballeresco, lo que redunda en una interpretación irónica y humorística de algunos episodios.

4. Tristán de Leonís, la edición de 1501

Puesto que los manuscritos medievales castellanos del Tristán no se conservan completos, para conocer el argumento es preciso recurrir al texto del Tristán de Leonís impreso en repetidas ocasiones durante el primer tercio del siglo XVI, aunque este, como se ha dicho, no siempre refleja el mismo contenido, por ser una obra nueva, una refundición cargada de significados propios.

4.1 Argumento comentado

El argumento del Tristán de Leonís castellano comienza con el relato del origen del tributo que Cornualla debe pagar a Irlanda (un tributo humano similar al que se encuentra en muchos relatos legendarios y míticos, como por ejemplo, el de los jóvenes enviados al Minotauro), para proseguir después con la historia del nacimiento del protagonista, rodeada de sucesos extraordinarios y de intervenciones sobrenaturales y mágicas (su padre es encantado por una doncella, que lo encierra en una torre y le hace olvidar el resto del mundo; su madre se pone de parto durante su viaje en busca de su esposo y muere, tras otorgar una bendición profética y bautizar a Tristán; el niño y su padre son recuperados por la intervención de Merlín, que conoce su paradero y sabe cómo tratar a la encantadora). El rey viudo se casa de nuevo, lo que da lugar a tres episodios en los que Tristán sufre tres intentos de envenenamiento por parte de su madrastra, en una evidente conexión con relatos folclóricos: así va adquiriendo el lector las señales del destino heroico del protagonista, salvado una y otra vez para la realización de futuras hazañas por el cuidado y protección de su ayo, Gorvalán. Tras la muerte de su padre, el joven Tristán y Gorvalán parten a la corte del rey Feremondo de Gaula, donde empieza a cumplirse la profética bendición materna: la hija del rey se enamora del adolescente, que desconociendo por completo el sentimiento amoroso no es capaz de compadecerse de ella y se atiene a un código moral de comportamiento que le impide corresponderla. Tras un episodio que imita el bíblico de José y la mujer de Putifar, Tristán es acusado de intento de violación y condenado a muerte, pero es salvado en última instancia por su misma acusadora. Ello tiene como consecuencia la partida de Tristán y la carta de despedida y el suicidio de la abandonada Belisenda, la primera de las tres mujeres que morirán por amarlo.

El argumento del Tristán de Leonís castellano comienza con el relato del origen del tributo que Cornualla debe pagar a Irlanda (un tributo humano similar al que se encuentra en muchos relatos legendarios y míticos, como por ejemplo, el de los jóvenes enviados al Minotauro), para proseguir después con la historia del nacimiento del protagonista, rodeada de sucesos extraordinarios y de intervenciones sobrenaturales y mágicas (su padre es encantado por una doncella, que lo encierra en una torre y le hace olvidar el resto del mundo; su madre se pone de parto durante su viaje en busca de su esposo y muere, tras otorgar una bendición profética y bautizar a Tristán; el niño y su padre son recuperados por la intervención de Merlín, que conoce su paradero y sabe cómo tratar a la encantadora). El rey viudo se casa de nuevo, lo que da lugar a tres episodios en los que Tristán sufre tres intentos de envenenamiento por parte de su madrastra, en una evidente conexión con relatos folclóricos: así va adquiriendo el lector las señales del destino heroico del protagonista, salvado una y otra vez para la realización de futuras hazañas por el cuidado y protección de su ayo, Gorvalán. Tras la muerte de su padre, el joven Tristán y Gorvalán parten a la corte del rey Feremondo de Gaula, donde empieza a cumplirse la profética bendición materna: la hija del rey se enamora del adolescente, que desconociendo por completo el sentimiento amoroso no es capaz de compadecerse de ella y se atiene a un código moral de comportamiento que le impide corresponderla. Tras un episodio que imita el bíblico de José y la mujer de Putifar, Tristán es acusado de intento de violación y condenado a muerte, pero es salvado en última instancia por su misma acusadora. Ello tiene como consecuencia la partida de Tristán y la carta de despedida y el suicidio de la abandonada Belisenda, la primera de las tres mujeres que morirán por amarlo.

Desde Gaula, Tristán y su ayo se dirigen a Cornualla, donde viven de forma anónima en la corte del rey Mares, tío paterno del joven. La llegada de Morlot, reclamando el tributo humano que Cornualla debe a Irlanda, motiva el desafío del campeón irlandés a Tristán, que debe ser investido caballero por el rey para la ocasión, revelándose su identidad. El duelo finaliza con la victoria del caballero novel, quien recibe, sin embargo, una herida envenenada que no cura nunca. Desesperado, el héroe emprende un viaje por mar sin rumbo fijo, lo que constituye una nueva forma de exposición heroica y simboliza también, en cierto modo, la muerte y el futuro renacer del personaje. El destino guía su nave: arribado a Irlanda, la misma hija del rey, sobrina de Morlot, curará su herida (haciendo gala de cualidades feéricas que comparte con su madre y que la relacionan con un amplio elenco de personajes literarios y mitológicos femeninos, tanto de raigambre clásica como céltica, dotados de estas extraordinarias capacidades) y le mostrará su preferencia, haciendo de él su caballero en un torneo en el que Tristán obtiene la victoria. Palomades, el anterior campeón, pretendiente también de la bella princesa Iseo, empieza a experimentar la rivalidad con Tristán que marcará otros episodios futuros. El descubrimiento de la identidad de Tristán como homicida de Morlot, a causa de la melladura de su espada, desencadenará su expulsión de Irlanda.

De regreso a Cornualla, Tristán se convierte en el principal caballero de la corte y recibe las atenciones amorosas de la Dueña del Lago del Espina, dama casada por la que el rey Mares se interesa. Tristán experimenta el sexo, pero no el amor (el acto sexual cobra incluso tintes humorísticos cuando la sangre de una herida del héroe mancha el lecho de la dama, revelando al marido el adulterio), como demuestra el hecho de que no corra a socorrer a la dueña cuando otro caballero la rapta. Los celos del rey se manifiestan en un deseo de destruirlo, motivo por el que lo envía a Irlanda a solicitar la mano de la princesa Iseo, esperando que los irlandeses acaben con él. Sin embargo, Tristán tiene ocasión de participar en un combate judicial, un juicio de Dios en el que defiende al rey de Irlanda de una acusación ante la corte del rey Arturo, lo que concita su agradecimiento y el fácil éxito de su misión. La reina irlandesa, deseando la felicidad matrimonial de su hija, entrega a la doncella Brangel un bebedizo amoroso que debe tomar junto con su esposo en la noche de bodas. Durante el viaje, la doncella se equivoca de vino y sirve a Tristán y a Iseo el filtro que acabará con sus restricciones morales y sociales y les llevará a realizar «una tal obra que nunca en su vida se les olvidará». El castigo divino se manifiesta en una tormenta que arroja el navío a una isla en la que un gigante pagano mantiene una malvada costumbre, un motivo típico de la literatura artúrica. Tristán deberá eliminar la mala costumbre, pero también demostrar su cortesía perdonando al hijo del gigante, Galeote, que es amigo personal de Lanzarote y uno de los destacados caballeros de la Mesa Redonda. De esta forma, la historia de Tristán queda ligada a la de los caballeros artúricos.

de una herida del héroe mancha el lecho de la dama, revelando al marido el adulterio), como demuestra el hecho de que no corra a socorrer a la dueña cuando otro caballero la rapta. Los celos del rey se manifiestan en un deseo de destruirlo, motivo por el que lo envía a Irlanda a solicitar la mano de la princesa Iseo, esperando que los irlandeses acaben con él. Sin embargo, Tristán tiene ocasión de participar en un combate judicial, un juicio de Dios en el que defiende al rey de Irlanda de una acusación ante la corte del rey Arturo, lo que concita su agradecimiento y el fácil éxito de su misión. La reina irlandesa, deseando la felicidad matrimonial de su hija, entrega a la doncella Brangel un bebedizo amoroso que debe tomar junto con su esposo en la noche de bodas. Durante el viaje, la doncella se equivoca de vino y sirve a Tristán y a Iseo el filtro que acabará con sus restricciones morales y sociales y les llevará a realizar «una tal obra que nunca en su vida se les olvidará». El castigo divino se manifiesta en una tormenta que arroja el navío a una isla en la que un gigante pagano mantiene una malvada costumbre, un motivo típico de la literatura artúrica. Tristán deberá eliminar la mala costumbre, pero también demostrar su cortesía perdonando al hijo del gigante, Galeote, que es amigo personal de Lanzarote y uno de los destacados caballeros de la Mesa Redonda. De esta forma, la historia de Tristán queda ligada a la de los caballeros artúricos.

Otra vez en Cornualla, la noche de bodas Iseo emplea una argucia tramada por Gorvalán para fingir su virginidad: su doncella Brangel la substituye en el lecho nupcial. Se incluye aquí un tema folclórico, que es fácil de relacionar con el cuento de Blancanieves: la reina Iseo teme que Brangel la delate ante el rey y ordena a unos esbirros asesinarla en el bosque y traerle como prueba su corazón; ellos se compadecen y la abandonan,  llevando el corazón de un animal. El caballero andante Palomades salva a Brangel cuando Iseo se ha arrepentido ya de su precipitada orden. Poco después, Palomades, mediante la petición de un don en blanco (otro motivo típico de los relatos artúricos) como premio por el rescate de Brangel, consigue llevarse a la reina, pero Tristán la rescata. La desesperación del protagonista por alcanzar al raptor contrasta agudamente con su tranquilidad en el anterior episodio paralelo de la Dueña del Lago del Espina, y demuestra que los sentimientos del personaje son ahora muy distintos de los que entonces experimentaba. Reintegrada la reina a la corte, los amantes se ven a escondidas, hasta que son delatados por el envidioso Aldaret, sobrino del rey, instigado por su amante, una mujer a la que Tristán había rechazado previamente. Anteriormente el rey ha preferido no dar crédito a un cuerno mágico que delata a las adúlteras, preparado por Morgana para revelar el adulterio de Lanzarote y Ginebra. Aunque en una ocasión los amantes consiguen desviar las sospechas cuando Iseo se somete a un juicio de Dios para probar su inocencia, finalmente son tomados in fraganti, apresados y condenados. Gorvalán, con ayuda de los caballeros amigos de Tristán, rescata a Iseo, que se defiende con su cinturón de los leprosos a los que ha sido entregada. Tristán huye de quienes iban a ajusticiarlo mediante un salto prodigioso por un acantilado. Los amantes viven en el bosque durante un tiempo, en la casa que antaño perteneció a la Sabia doncella, hasta que el rey descubre su escondite y consigue apresar a Iseo mientras Tristán está de caza. Una herida envenenada le obliga a despedirse a través de Brangel de la reina y partir por segunda vez en un viaje por mar en busca de curación.

llevando el corazón de un animal. El caballero andante Palomades salva a Brangel cuando Iseo se ha arrepentido ya de su precipitada orden. Poco después, Palomades, mediante la petición de un don en blanco (otro motivo típico de los relatos artúricos) como premio por el rescate de Brangel, consigue llevarse a la reina, pero Tristán la rescata. La desesperación del protagonista por alcanzar al raptor contrasta agudamente con su tranquilidad en el anterior episodio paralelo de la Dueña del Lago del Espina, y demuestra que los sentimientos del personaje son ahora muy distintos de los que entonces experimentaba. Reintegrada la reina a la corte, los amantes se ven a escondidas, hasta que son delatados por el envidioso Aldaret, sobrino del rey, instigado por su amante, una mujer a la que Tristán había rechazado previamente. Anteriormente el rey ha preferido no dar crédito a un cuerno mágico que delata a las adúlteras, preparado por Morgana para revelar el adulterio de Lanzarote y Ginebra. Aunque en una ocasión los amantes consiguen desviar las sospechas cuando Iseo se somete a un juicio de Dios para probar su inocencia, finalmente son tomados in fraganti, apresados y condenados. Gorvalán, con ayuda de los caballeros amigos de Tristán, rescata a Iseo, que se defiende con su cinturón de los leprosos a los que ha sido entregada. Tristán huye de quienes iban a ajusticiarlo mediante un salto prodigioso por un acantilado. Los amantes viven en el bosque durante un tiempo, en la casa que antaño perteneció a la Sabia doncella, hasta que el rey descubre su escondite y consigue apresar a Iseo mientras Tristán está de caza. Una herida envenenada le obliga a despedirse a través de Brangel de la reina y partir por segunda vez en un viaje por mar en busca de curación.

En la Pequeña Bretaña, otra Iseo, experta también en el arte de curar, conocida como «la de las blancas manos», consigue sanarlo. En agradecimiento Tristán defiende el reino y vence al conde de Egipta. La amistad con el príncipe Quedín deriva en una proposición matrimonial cuando este le cree enamorado de su hermana al oírle suspirar por Iseo. Tristán acepta, pensando poder olvidar así a la reina de Cornualla y terminar con el amor adúltero que tantas desgracias ha atraído para ambos. Pero en la noche de bodas el recuerdo de la reina le impide consumar el matrimonio y poco después abandona a su esposa, cuando recibe una desesperada carta de Iseo la Rubia que le lleva Brangel, convertida transitoriamente en doncella viajera.

La deriva del barco conduce a Tristán y a su cuñado Quedín al reino de Arturo, donde triunfa en diversas aventuras, consiguiendo incluso rescatar al mismo rey del poder de una diabólica doncella encantadora. Se forja entonces su amistad con Lanzarote y se produce su conversión en caballero de la Mesa Redonda. Después de esto el rey Mares se ve forzado a perdonarlo y recibirlo en su corte, aunque le pide que defienda un paso de armas en Tintoíl, con el propósito secreto de que encuentre la muerte en él. Como reanudan sus relaciones amorosas, temiendo ser acusados de nuevo, la reina y Tristán escapan al reino de Arturo,  siendo recibidos por Lanzarote y Ginebra en el castillo de la Alegre Guardia, donde establecen su residencia. Tristán participa en varios torneos y asiste, acompañado por Iseo y otros caballeros que se le unen por el camino, a otro torneo. Entre estos caballeros se encuentra Dinadán, que bromea con Tristán e Iseo, ridiculizando la hipotética obligación de todo caballero de estar enamorado (tópico de la literatura artúrica que pasa a los libros de caballerías y que resulta parodiado en el Quijote), señalando que «los dos mejores caballeros del mundo son perdidos por amar a dueña», es decir, Tristán y Lanzarote corren a su perdición a causa de sus amores adúlteros. Otro de los caballeros del grupo es Palomades, que por segunda vez intenta llevarse con engaños a Iseo, diciéndole que su amado ha muerto en el torneo, pero la reina se niega a creerlo. La estancia de los amantes en la corte de Arturo finaliza cuando el rey Mares acude a reclamar justicia. Los amantes consiguen convencerlo de su inocencia mediante una argucia de Dinadán, que hace ver al cornuallés que los protagonistas duermen con una espada interpuesta entre ellos (un motivo que aparecía en los poemas primitivos, pero que las novelas en prosa francesas ya habían eliminado). Pero Tristán regresa pronto a la corte de Arturo, donde participa en diversas aventuras y también interviene en la búsqueda del Grial, teniendo ocasión de medirse con Lanzarote y con el santo Galaz, con quienes pelea al no reconocerlos, ya que los escudos encubren su identidad. Un episodio característico de los textos castellanos es el protagonizado por el Caballero Anciano, que no se incluye en los textos franceses ni en los italianos (rasgo que comparte con el episodio de la defensa del paso de armas de Tintoíl, ya mencionado), episodio que pudo influir en otro similar del Libro del caballero Zifar: en ambos casos una guerra territorial vencida por un caballero foráneo (el Anciano o Zifar), termina cuando este caballero arregla el matrimonio entre los herederos de las tierras en conflicto.

siendo recibidos por Lanzarote y Ginebra en el castillo de la Alegre Guardia, donde establecen su residencia. Tristán participa en varios torneos y asiste, acompañado por Iseo y otros caballeros que se le unen por el camino, a otro torneo. Entre estos caballeros se encuentra Dinadán, que bromea con Tristán e Iseo, ridiculizando la hipotética obligación de todo caballero de estar enamorado (tópico de la literatura artúrica que pasa a los libros de caballerías y que resulta parodiado en el Quijote), señalando que «los dos mejores caballeros del mundo son perdidos por amar a dueña», es decir, Tristán y Lanzarote corren a su perdición a causa de sus amores adúlteros. Otro de los caballeros del grupo es Palomades, que por segunda vez intenta llevarse con engaños a Iseo, diciéndole que su amado ha muerto en el torneo, pero la reina se niega a creerlo. La estancia de los amantes en la corte de Arturo finaliza cuando el rey Mares acude a reclamar justicia. Los amantes consiguen convencerlo de su inocencia mediante una argucia de Dinadán, que hace ver al cornuallés que los protagonistas duermen con una espada interpuesta entre ellos (un motivo que aparecía en los poemas primitivos, pero que las novelas en prosa francesas ya habían eliminado). Pero Tristán regresa pronto a la corte de Arturo, donde participa en diversas aventuras y también interviene en la búsqueda del Grial, teniendo ocasión de medirse con Lanzarote y con el santo Galaz, con quienes pelea al no reconocerlos, ya que los escudos encubren su identidad. Un episodio característico de los textos castellanos es el protagonizado por el Caballero Anciano, que no se incluye en los textos franceses ni en los italianos (rasgo que comparte con el episodio de la defensa del paso de armas de Tintoíl, ya mencionado), episodio que pudo influir en otro similar del Libro del caballero Zifar: en ambos casos una guerra territorial vencida por un caballero foráneo (el Anciano o Zifar), termina cuando este caballero arregla el matrimonio entre los herederos de las tierras en conflicto.

Tristán regresa por última vez a Cornualla y reemprende su relación con la reina, pues no podía apartarse de ella durante mucho tiempo. Un día Aldaret los ve dormidos y corre a revelárselo a Mares, que ataca cobardemente a su sobrino desde un corredor, arrojándole una lanza envenenada, episodio al que hace referencia el romance del siglo XV mencionado en el Tirant. La protección divina se había manifestado en forma de una voz profética que Iseo oye entre sueños: «Esta noche morirá el buen caballero». Tristán, herido de muerte, agoniza en el castillo de un caballero amigo, mientras el rey impide que Iseo lo visite, para que no pueda curarlo. Cuando ya la muerte es inevitable, se producen las entrevistas entre el rey y su sobrino y entre este e Iseo. Ella pasa la noche rezando por la salvación de su amante, asumiendo toda la culpa del adulterio y pidiendo para ella el castigo divino. El discurso de la reina es imitación directa del que aparece en la novela sentimental Grimalte y Gradissa de Juan de Flores, obra de la que se toman también otros elementos que adornan el texto impreso en 1501 y que faltaban en los manuscritos. Los plagios son fruto de la imprenta de Juan de Burgos y obra del mismo impresor o de algún escritor que trabajaba para él: no son los únicos plagios que se introducen en el Tristán de Leonís.

Tampoco el plagio es el único recurso de renovación utilizado por el impresor. En la parte final de la obra modifica profundamente el contenido ideológico del episodio de la muerte de Tristán para dotarlo de un significado religioso, quizá con el propósito de evitar la censura. En el impreso de 1501 se altera el final del Tristán en prosa francés, porque Tristán no estrangula a Iseo con su último abrazo, efectuando un homicidio consentido previamente por ella, sino que durante ese último abrazo la reina muere de dolor al reventarle el corazón en el pecho. En el Tristán de Leonís castellano impreso en 1501 esa muerte parece más una concesión divina a los ruegos de la reina en su oración nocturna, en la que pide a Dios que le conceda al menos morir con su amante «para que sus almas vayan juntas a un lugar». Como puede verse, la alteración ideológica es completa, pues el texto pasa de enaltecer el amor cortés adúltero, a ofrecer una muerte cristiana en la que los adúlteros reciben castigo y a la vez perdón de su pecado, por otra parte involuntario, pues su voluntad estaba anulada por el poder del filtro amoroso.

Tras narrar el entierro de los amantes y describir sus tumbas, el impreso de 1501, y las ediciones posteriores, todas ellas basadas en él, eliminan la guerra de venganza que acometen los caballeros de la Mesa Redonda contra el rey Mares y el suicidio de Iseo de las Blancas Manos al conocer lo ocurrido, episodios que aparecen en los fragmentos manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid, que Juan de Burgos substituye por una descripción de la belleza de Iseo, inspirada, a través de textos intermedios, en la écfrasis de Elena de Troya en la obra de Bruneto Latini, con algunos elementos de carácter erótico.

Tras narrar el entierro de los amantes y describir sus tumbas, el impreso de 1501, y las ediciones posteriores, todas ellas basadas en él, eliminan la guerra de venganza que acometen los caballeros de la Mesa Redonda contra el rey Mares y el suicidio de Iseo de las Blancas Manos al conocer lo ocurrido, episodios que aparecen en los fragmentos manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid, que Juan de Burgos substituye por una descripción de la belleza de Iseo, inspirada, a través de textos intermedios, en la écfrasis de Elena de Troya en la obra de Bruneto Latini, con algunos elementos de carácter erótico.

La intención de evitar la censura, o al menos de lograr la aprobación del público, parece guiar también el colofón, en el que el responsable del texto pide perdón por la inmoralidad del mismo. Otra historia de adulterio regio, el Lanzarote, no llegó a imprimirse, mientras que el Tristán, ya sin la disculpa final, se reimprimió posiblemente en diez ocasiones entre 1501 y 1534, contando en esta última edición con la adición de una extensa interpolación y de una segunda parte que relataba la historia de los hijos de Tristán e Iseo, la Historia del buen caballero don Tristán de Leonís y del rey don Tristán de Leonís el Joven, su hijo. Esta última obra presenta los rasgos del género de los libros de caballerías, imitando y plagiando algún episodio, especialmente del Amadís y del Palmerín de Olivia. En ella perdura el recuerdo de la guerra final de venganza con la que terminaba el manuscrito que se conserva en fragmentos en la Biblioteca Nacional de España, en un extenso episodio que desarrolla también la guerra contra el rey Mares y el castigo de Aldaret y de su doncella por parte de los amigos y parientes de Tristán de Leonís, entre los que se encuentra Lanzarote.

4.2 Estructura

Como ha podido advertirse en el resumen argumental, la estructura de la obra está marcada por secuencias amplias correspondientes a líneas temáticas:

—Nacimiento e infancia del héroe, expuesto a peligros sucesivos: parto en la montaña, refugio en una cueva, intentos de envenenamiento.

—La formación del carácter en la primera juventud: el héroe demuestra su honor y fidelidad al rey al rechazar a Belisenda, su compasión hacia el pueblo de Cornualla al intentar librarlo del tributo, su valor al luchar contra un afamado y experimentado guerrero que nadie se atreve a enfrentar.

—Iniciación en el amor: primeros tanteos amorosos con Iseo en Irlanda, celos de Palomades, iniciación en el sexo con la Dueña del Lago del Espina.

—El filtro amoroso y sus efectos: Tristán e Iseo convertidos en amantes, estratagemas y encuentros furtivos, consecuencias, idilio en el bosque.

—Separación de los amantes: Tristán en la Pequeña Bretaña, separación física forzosa, intento de separación sentimental, matrimonio de Tristán, fracaso de ese intento, regreso.

—Integración de Tristán entre los caballeros de Arturo: aventuras caballerescas, rescate de Arturo, regreso a Cornualla y revelación allí de sus nuevas amistades en la aventura del Paso de Tintoíl.

—Intento de una nueva fórmula de vida: Tristán e Iseo huyen juntos a la corte de Arturo e intentan seguir el modelo de relación de Ginebra y Lanzarote. Combinación de la vida amorosa y caballeresca del héroe. Regreso de la reina a Cornualla.

—Tristán como caballero de la Mesa Redonda: participación en la búsqueda del Grial.

—El amor imposible. Regreso de Tristán a la reina Iseo y agonía y muerte del héroe.

—Epílogo: las escenas de venganza y el suicidio de Iseo de las Blancas Manos son substituidas por la enumeración de las mujeres que amaron a Tristán y la descripción de la belleza de la reina Iseo la Brunda (Rubia).

La obra sigue un hilo biográfico, cronológico, iniciándose con un breve capítulo introductorio que presenta al padre y tíos del protagonista y el tema del tributo de Cornualla a Irlanda, y finaliza con la muerte y el entierro de Tristán e Iseo. La estructura combina la esfera caballeresca y amorosa, alternando episodios de los dos tipos desde el principio hasta el final.

Aunque la obra, como se ha visto, se estructura en macro-episodios, es posible advertir un predominio de la temática sentimental en los capítulos de una primera parte, en la que el núcleo es la historia de Tristán e Iseo y el espacio preferente Cornualla, y de la temática caballeresca en la segunda parte, centrada en la historia de Tristán como caballero del mundo artúrico, cuyo desarrollo espacial se encuentra con preferencia en el reino de Arturo. El capítulo que sirve de frontera entre ambas secciones es el 42, en el que Brangel entrega la carta de Iseo que motiva el regreso de Tristán y su desembarco en el bosque de Darnantes, en el reino de Arturo.

Aunque la leyenda de Tristán se desarrolló en sus inicios de forma independiente, pronto se vio atraída hacia el universo artúrico. Esto se hace notar de manera manifiesta en la versión castellana, en la que Arturo, Merlín, Galeote, Lanzarote, Galaz, Queas, Dinadán, Palomades y otros caballeros de la Mesa Redonda tienen un lugar y un papel de gran relevancia en el relato.

4.3 Tristán, Amadís y los libros de caballerías

Los elementos típicos de la narrativa artúrica, muchos de los cuales permanecerán en los libros de caballerías, están presentes también en el Tristán. La influencia conjunta del Tristán y el Lanzarote sobre el Amadís, incorporada probablemente en fases sucesivas en sus diferentes redacciones (en las medievales y en la última versión de Garci Rodríguez de Montalvo), conformó muchos de los rasgos que después imitaron los autores de libros de caballerías, los más destacados de los cuales después parodió Cervantes en el Quijote. Entre los rasgos que comparten el Tristán y el Amadís pueden destacarse los siguientes:

—La exposición del héroe a peligros en su más tierna infancia, con la separación temporal de sus padres.

—La protección de un mago o maga sobre el héroe.

—La investidura como caballero por un rey que es pariente cercano del protagonista.

—El combate singular para liberar a su tierra de un tributo.

—La admiración y el amor de todas las princesas jóvenes y bellas por el héroe, hasta el punto de intentar conseguir que él las corresponda por cualquier medio a su alcance.

—El amor del héroe y su amada debe mantenerse en secreto y sus encuentros tienen lugar a escondidas.

—El protagonista mantiene su fidelidad a su amada a pesar de la presión de otras mujeres para que mantenga relaciones sexuales con ellas.

—La dama es asistida por una doncella amiga suya que es además su confidente y su mensajera.

—La doncella de la dama asume el papel de doncella andante y viaja para servir de intermediaria entre los dos protagonistas.

—La dama escribe una carta celosa al héroe, quejándose de su infidelidad, pues ha creído en rumores que no son ciertos.

—La huida juntos del héroe y su dama de la corte a un espacio propio. Tristán y Amadís viven con sus amadas en islas que han conquistado. Tristán también vive con Iseo en la Casa de la Sabia Doncella, en el bosque.

—La magia rodea el amor de los protagonistas. En el caso de Tristán e Iseo porque el filtro vence todos los reparos sociales o religiosos. En el caso de Amadís y Oriana porque el carácter excepcional de su amor queda refrendado por pruebas mágicas.

—El héroe lucha en solitario contra gigantes, pero se hace amigo de uno de ellos.

—Por sus hazañas y su carácter, el protagonista consigue rodearse de caballeros amigos que le ayudan en sus empresas.

—El caballero tiene un escudero que le acompaña en sus aventuras.

—El protagonista es el mejor caballero de su tiempo, y sobre él existen profecías.

—El héroe participa en todo tipo de pruebas caballerescas (justas y torneos, juicios de Dios, combates singulares, pasos de armas, desafíos, guerras), demostrando su valor y su destreza con las armas, e incluso su capacidad estratégica y bélica.

—En la última etapa de su vida el héroe sabe, por profecías, que existe ya otro caballero que le superará (Galaz, que es hijo de Lanzarote, y Esplandián, el hijo del mismo Amadís), llega a luchar con él, pero el combate queda interrumpido.

—El héroe es el heredero de un reino, pero su vida se desarrolla como la de un caballero al servicio de otro rey, que es el esposo o el padre de su amada.

La mayor diferencia, la que separa a Tristán y a Amadís de forma más profunda, se encuentra ligada a la naturaleza de su amor. El amor de Tristán es adúltero, ajeno y contrario a todas las normas sociales y religiosas, y tiene un carácter impuesto y mágico. El amor de Amadís surge de forma natural en su más tierna infancia, y se dirige a una mujer libre, que no ha aceptado los lazos del matrimonio, con la que se casa y tiene un hijo en secreto, y que después se revela contra un compromiso impuesto por la autoridad paterna.

La conexión entre las dos obras se hace evidente en algunos pasajes en los que el narrador del Amadís menciona de forma explícita sucesos del Tristán. En estos casos el episodio del Amadís en el que se incluye dicha referencia está claramente inspirado, e incluso imitado, del correspondiente del Tristán.

Muchos de los tópicos de la materia artúrica pasaron a los libros de caballerías a través del Amadís y del Tristán, que junto con el Lanzarote había ya influido en el Amadís. Las sucesivas ediciones del Tristán de Leonís van a incorporarse para impresores y lectores al género editorial de los libros de caballerías cuyas características físicas estudió Lucía Megías.

Todas las ediciones conservadas descienden del texto de 1501, aunque a través de otro intermedio (edición b), alguno de cuyos errores se transmiten a las posteriores.

4.4 Éxito de la materia tristaniana en el primer tercio del siglo XVI

El Tristán de Leonís se imprime probablemente en 10 ocasiones entre el año de 1501 y el de 1534, inclusive, emulando en éxito en estas fechas al Amadís. Tras su edición en Valladolid por el impresor Juan de Burgos el 12 de febrero de 1501, conoció un éxito notable, hasta el punto de haberse realizado al menos otras siete ediciones en Sevilla, en tres imprentas diferentes.

La imprenta Cromberger realiza las ediciones sevillanas de 1511, 1528, y seguramente la hoy perdida de 1533 (mencionada por los bibliófilos Gallardo y Escudero y Peroso), además de otra, x, de la que se conservan algunos folios sueltos en la Pierpont Morgan Library de New York descubiertos en el interior de un ejemplar de la edición de 1528 por Cuesta, cuyos grabados y encabezamiento coinciden con los de la edición de 1511, aunque no coincide la distribución de las abreviaturas del texto, que se fecharía antes de 1520, ya que parece haber sido el texto base de la primera edición de la imprenta de Varela. La imprenta Varela da a luz la edición de 1520, en paradero desconocido, y la de 1525. Finalmente, la también sevillana imprenta de Dominico de Robertis publica en 1534 el Tristán el Joven, que incluye como su primera parte un Tristán de Leonís que presenta la peculiaridad de insertar varios capítulos sobre Galeote y sobre la vida de los amantes en la Isla del Ploto, y añade además una extensa segunda parte con las aventuras de los hijos de Tristán e Iseo nacidos en dicha isla.

La imprenta Cromberger realiza las ediciones sevillanas de 1511, 1528, y seguramente la hoy perdida de 1533 (mencionada por los bibliófilos Gallardo y Escudero y Peroso), además de otra, x, de la que se conservan algunos folios sueltos en la Pierpont Morgan Library de New York descubiertos en el interior de un ejemplar de la edición de 1528 por Cuesta, cuyos grabados y encabezamiento coinciden con los de la edición de 1511, aunque no coincide la distribución de las abreviaturas del texto, que se fecharía antes de 1520, ya que parece haber sido el texto base de la primera edición de la imprenta de Varela. La imprenta Varela da a luz la edición de 1520, en paradero desconocido, y la de 1525. Finalmente, la también sevillana imprenta de Dominico de Robertis publica en 1534 el Tristán el Joven, que incluye como su primera parte un Tristán de Leonís que presenta la peculiaridad de insertar varios capítulos sobre Galeote y sobre la vida de los amantes en la Isla del Ploto, y añade además una extensa segunda parte con las aventuras de los hijos de Tristán e Iseo nacidos en dicha isla.

Todas las ediciones conservadas descienden del texto de 1501, aunque a través de otro intermedio (edición b), alguno de cuyos errores se transmiten a las posteriores.

Además de estas, Cuesta ha postulado la existencia de otra edición anterior a 1511, y, fuente de las ediciones de Cromberger. La edición b o la y será la edición anterior a 1507 de la imprenta Cromberger cuya existencia Cacho Blecua cree segura, basándose en la reutilización de los grabados del Tristán en el Oliveros de 1507.

4.5 Razones del éxito: elementos de la ficción sentimental, plagios y elementos de religiosidad

Cuando se imprimen las primeras ediciones del Tristán de Leonís, un género relativamente nuevo triunfaba decididamente en las letras castellanas: el de la ficción sentimental, caracterizada por incorporar al relato de una historia amorosa de trágico final, entre personajes de elevada condición, numerosas epístolas. El nuevo género tenía, por lo tanto, varios rasgos en común con los Tristánes medievales en prosa. El autor de la versión que había de publicarse en 1501 sin duda consideró el incrementar las semejanzas con la ficción sentimental como una oportunidad para aumentar el éxito de su obra.

El Tristán de Leonís, basado en un manuscrito similar en su contenido al Códice de Tristán, recibe una nueva orientación estilística e ideológica, renovando los elementos epistolares con materiales propios, pero también con frecuencia procedentes de otras obras de la materia artúrica, de la troyana y del género de la ficción sentimental que triunfa en aquellos años.

Numerosos estudiosos han señalado imitaciones próximas al plagio. En su mayoría estos plagios se realizan sobre secciones de otras obras publicadas por el impresor Juan de Burgos que acomete por primera vez la publicación impresa del Tristán, de forma que parecen obra, bien del mismo impresor, bien de un escritor que trabaja para él. Los plagios se localizan en el proemio, que procede del Oliveros de Castilla y Artús de Algarbe, impreso por Fadrique de Basilea en 1499, en el epílogo, que refunde el del Baladro del sabio Merlín, impreso por Juan de Burgos en 1498, en las cartas y la descripción final de la belleza de Iseo: el retrato de Helena en la Historia Destructionis Troiae, del que existe un manuscrito de la traducción anónima castellana de finales del siglo XIV, fue la fuente de la primera edición de la Crónica troyana en 1490, impresa por Juan de Burgos, y de ésta obra pasó tanto al Tristán de Leonís como al retrato de Melibea en el Acto I de La Celestina. Marín Pina ha identificado pasajes procedentes de las cartas de Daymira a Hércules, Medea a Jasón y Elisa Dido a Eneas en la carta de Iseo a Tristán al conocer su matrimonio. Lo mismo ocurre con la carta que envía Belisenda a Tristán anunciándole su suicidio.

Pero la contribución más extensa es la del Grimalte y Gradissa de Juan de Flores, obra de la que se han tomado los discursos de Iseo y Gorvalán, la oración de Iseo y descripción de la tumba de los amantes que se encuentran en los capítulos 82 y 83 del Tristán, además de los escasos versos que adornan la novela: dos estrofas de poesía fortuita, compuestas, según Flores, por Alonso de Córdoba.

La influencia de la novela sentimental debió ser determinante a la hora de decidir el final de la obra, diferente en los impresos castellanos del que presentaba el Códice de Tristán del siglo XV, el cual terminaba con el relato de la muerte de Iseo de las Blancas Manos y la guerra de venganza por la muerte de Tristán, con el castigo de Aldaret y la petición de perdón de Mares. Pero para cualquier lector de relatos sentimentales el final perfecto debía ser la muerte de los amantes. La muerte de la esposa del protagonista no debía oscurecer la de Iseo la Rubia, que expira a la vez que su amante. El amor correspondido e ilegítimo de Tristán e Iseo no debía tener competencia en la mente del lector con el amor inocente de la desdeñada esposa del caballero. Se intensificaba así el valor moral del texto: un ejemplo de las negativas consecuencias del loco amor, resaltadas por Dinadán en otros pasajes de la obra, combinado con la exaltación de los amantes, perdonados por Dios en la muerte.

Sin duda, en estas intromisiones de la ficción sentimental en el Tristán pesaron mucho dos factores: compartían, de una parte, un tema querido de aquélla, el del amor trágico que conduce a los enamorados a la muerte, final casi tópico de muchas narraciones sentimentales; de otra parte, las cartas de amor y desamor eran uno de los elementos constitutivos del género. Como en estas obras, la trama es cerrada, el amor es destructor del orden social (el sobrino atenta contra el honor de su tío, el caballero contra el de su rey) y de la vida de quienes le sufren,  a los que sume en la locura y en la vergüenza (Iseo no se atreve, al principio, a huir con Tristán porque en todas las cortes serían considerados «falsos», traidores) y a los que somete a las persecuciones de cortesanos envidiosos (Aldaret y su doncella) y del marido celoso (Mares).

a los que sume en la locura y en la vergüenza (Iseo no se atreve, al principio, a huir con Tristán porque en todas las cortes serían considerados «falsos», traidores) y a los que somete a las persecuciones de cortesanos envidiosos (Aldaret y su doncella) y del marido celoso (Mares).

El desenlace trágico, con la muerte de los protagonistas, otorgaba a la novela una adecuada moraleja contra el amor desordenado, lo que podía agradar a los moralistas, mientras que el tema del amor imposible a causa de las convenciones sociales resultaba grato a los lectores de la ficción sentimental. Por otra parte, los elementos caballerescos que poseía por su procedencia artúrica garantizaban el agrado del público aficionado al género, uno de los de mayor éxito entre los de ficción, si nos atenemos a las obras medievales seleccionadas por los impresores para conocer nueva vida a través de la imprenta. La obra, por tanto, tenía lo necesario para agradar al público de comienzos del siglo XVI, y mantener así el éxito cosechado ya durante dos siglos de pervivencia en las letras españolas medievales. Estas posibilidades de éxito comercial debieron pesar mucho en el ánimo del primer impresor de la obra, que se cuidó también de incorporar elementos religiosos que sofocaran los aspectos más subversivos de la historia de los amantes, restos de la ideología del amor cortés que permeaba los primeros romans courtois de tema tristaniano.

Los nuevos elementos religiosos, ausentes en el Códice de Tristán, aumentan a lo largo del capítulo 83 el patetismo, el sentimiento religioso y la devoción en los caracteres protagonistas, Tristán e Iseo. El trabajo del refundidor se centra en este episodio en convertir la muerte de Tristán e Iseo en una muerte cristiana a través de tres recursos: mostrar a Tristán como un cristiano devoto; eliminar el homicidio de Tristán, consentido por Iseo (lo que sugiere también la idea del suicidio de la reina), convirtiendo la muerte de esta en muerte natural producida por el dolor y no por el abrazo demasiado estrecho de su amado; y sugerir el perdón de Dios a los amantes haciendo realidad la petición de Iseo en su oración de poder morir a la vez que Tristán.

Los nuevos elementos religiosos, ausentes en el Códice de Tristán, aumentan a lo largo del capítulo 83 el patetismo, el sentimiento religioso y la devoción en los caracteres protagonistas, Tristán e Iseo. El trabajo del refundidor se centra en este episodio en convertir la muerte de Tristán e Iseo en una muerte cristiana a través de tres recursos: mostrar a Tristán como un cristiano devoto; eliminar el homicidio de Tristán, consentido por Iseo (lo que sugiere también la idea del suicidio de la reina), convirtiendo la muerte de esta en muerte natural producida por el dolor y no por el abrazo demasiado estrecho de su amado; y sugerir el perdón de Dios a los amantes haciendo realidad la petición de Iseo en su oración de poder morir a la vez que Tristán.

Igualmente, en el epílogo, que como ya se ha dicho, ha sido imitado del Baladro del sabio Merlín, se han incluido modificaciones que resaltan la devoción del autor, que incluso se despide rogando a Dios que no tenga lo que ha dicho (a lo largo de esta obra) como un pecado hacia Él. Todas estas modificaciones de tipo religioso, tendentes a presentar a Tristán como perfecto cristiano cuyos pecados se debieron a la magia del filtro (aspecto que la reina resalta en su oración por la salud de su amado) y al autor como devoto servidor de Dios y de la Virgen, a quien también se encomienda en su despedida, parecen destinadas a atenuar el carácter subversivo del amor que se desarrolla en la obra y garantizar también de este modo la aceptación por parte del público.

La proximidad del Tristán con la ficción sentimental se manifiesta también en el hecho de haber inspirado la redacción de la Carta de Iseo y respuesta de Tristán (BNE, ms. 22021), obra original de fines del siglo XV o comienzos del XVI que ofrece una nueva versión de la carta que la reina Iseo envía a Tristán al conocer su matrimonio con la princesa de la Pequeña Bretaña Iseo de las Blancas Manos. La carta de respuesta de Tristán es idea original del autor, pues no aparecía en la tradición tristaniana. La redacción de esta pequeña obra epistolar es también buen indicio de la popularidad de la historia de los amantes en esta época.

5. Tristán el Joven: la continuación de 1534

La última de las ediciones del Tristán de Leonís sale a luz en 1534. El texto de anteriores ediciones se completa con unos capítulos interpolados en el episodio de la estancia de los amantes en la Isla del Gigante en los cuales se relata el nacimiento de los hijos de Tristán e Iseo, que reciben los nombres de sus progenitores, y las disposiciones para su crianza, así como otras aventuras de personajes nuevos. Ello posibilita la adición, una vez finalizada la novela, de una segunda parte que se publica conjuntamente con la primera, la cual se dedica a narrar las aventuras de estos descendientes, siguiendo los moldes y tópicos de los libros de caballerías, triunfantes en ese momento en la literatura castellana.

Esta edición de 1534 ha de considerarse una obra distinta y así lo refleja el título, que integra los dos componentes, antiguo y nuevo, que configuran el relato, coordinando con la conjunción copulativa los nombres de los protagonistas: Corónica del buen cavallero don Tristán de Leonís y del rey don Tristán de Leonís el Joven, su hijo. El autor, anónimo, en su Prólogo diferencia entre la «materia antigua», que toma de ediciones anteriores casi sin alteración, excepto en los capítulos que preceden a sus intervenciones, y la materia nueva que él incorpora. Aunque la obra no volvió a editarse, sí fue objeto de una traducción al italiano: Le opere magnanime de i due Tristani, cavalieri della Tavola Ritonda, Venecia, Michele Tremezino, 1555, en dos volúmenes en octava.

Tristán el Joven se divide en dos partes. El Libro Primero del Tristán el Joven recoge los materiales aparecidos en el Tristán de Leonís, a los que el autor de 1534 se refiere como «materia antigua», pero con la adición de capítulos nuevos en la parte central y la supresión de unos pocos pasajes. La materia original creada por el autor anónimo del Tristán el Joven de 1534 está conformada por el «Prólogo», donde se justifica la necesidad de una continuación del Tristán de Leonís, una extensa interpolación que comprende los capítulos del XXVII al LXI del «Libro Primero» (folios 20ra-50va) y todo el «Libro Segundo», en el que se narran las aventuras de los dos hijos de Tristán e Iseo, llamados igual que sus padres, hasta el matrimonio de ambos. Además, en el seno de la materia tomada de las ediciones anteriores del Tristán de Leonís, se practican otras modificaciones menores.

Los 35 capítulos originales introducidos en el «Libro Primero» introducen personajes nuevos: narran la historia de los amores de Ricarda, hermana de Galeote, con el Rey de los Cien Caballeros, las aventuras de Galeote y micer Antonio hasta la muerte del primero y la estancia de Tristán e Iseo en la Isla del Ploto, donde se produce el nacimiento de sus hijos.

En cuanto a la segunda parte, también completamente original, creada por el anónimo autor de 1534, supera con mucho en extensión a la «materia antigua» del Tristán de Leonís. Sus primeros capítulos narran la guerra de venganza por el asesinato de Tristán, el acceso al trono de Cornualla y de Leonís por parte de Tristán el Joven, todavía un niño, las aventuras caballerescas y amorosas de sus tíos Palante y Plácido, los primeros amores de Tristán el Joven con la reina Trinea y las escenas de la vida cortesana protagonizadas por la hermosa infanta Iseo. La parte central de la obra la constituyen los capítulos dedicados al viaje a la corte de Arturo de Tristán el Joven para ser armado caballero por el propio rey, sus aventuras caballerescas en defensa de la justicia y en contra de los gigantes paganos, y su expedición de ayuda a la reina Trinea en su guerra contra los Idumeos, que realiza de incognito, así como el casamiento de los donceles del protagonista. Los capítulos finales se dedican a contar cómo Tristán el Joven viaja a España tras haber soñado que allí encontraría el amor, se enamora de la infanta María y logra rescatarla del caballero moro que la había raptado, concertándose después su matrimonio con ella y el de su hermano el rey don Juan con la infanta Iseo. Las bodas se celebran en Leonís y la obra acaba con el regreso de don Juan e Iseo a España, donde reinarán ambos.

En cuanto a la segunda parte, también completamente original, creada por el anónimo autor de 1534, supera con mucho en extensión a la «materia antigua» del Tristán de Leonís. Sus primeros capítulos narran la guerra de venganza por el asesinato de Tristán, el acceso al trono de Cornualla y de Leonís por parte de Tristán el Joven, todavía un niño, las aventuras caballerescas y amorosas de sus tíos Palante y Plácido, los primeros amores de Tristán el Joven con la reina Trinea y las escenas de la vida cortesana protagonizadas por la hermosa infanta Iseo. La parte central de la obra la constituyen los capítulos dedicados al viaje a la corte de Arturo de Tristán el Joven para ser armado caballero por el propio rey, sus aventuras caballerescas en defensa de la justicia y en contra de los gigantes paganos, y su expedición de ayuda a la reina Trinea en su guerra contra los Idumeos, que realiza de incognito, así como el casamiento de los donceles del protagonista. Los capítulos finales se dedican a contar cómo Tristán el Joven viaja a España tras haber soñado que allí encontraría el amor, se enamora de la infanta María y logra rescatarla del caballero moro que la había raptado, concertándose después su matrimonio con ella y el de su hermano el rey don Juan con la infanta Iseo. Las bodas se celebran en Leonís y la obra acaba con el regreso de don Juan e Iseo a España, donde reinarán ambos.

Aunque Tristán de Leonís sale a la luz como obra anónima, Cuesta propone como autor a un descendiente de Garci Franco y María de Saravia con alguna relación familiar o de mecenazgo con la casa de los Manrique. Aunque no le es posible identificar al autor con seguridad, cree que podría ser un bisnieto de Garci Franco, capellán de Carlos I y hermano de María de Guzmán, quien casó con Francisco Vargas Manrique. Para ello se basa en la geografía peninsular mencionada en el texto como ubicación de episodios importantes (Fuerteventura y Burgos, de donde fueron obispos los históricos Pablo de Santamaría y su hijo Alonso de Cartagena, quien escribe unas Allegationes de 1436 en defensa de los derechos de la corona castellana sobre Canarias), en personajes destacados de la ficción que pueden identificarse con personajes o familias históricas (Silvera>Diego de Silva, que luchó y cayó preso en Gran Canaria; el Franco> Garci Franco, miembro del Consejo de los Reyes Católicos, casado con María de Saravia, sobrina de Alonso de Cartagena; Pedro de Lara> Pedro Manrique, que presume de ser descendiente de los infantes de Lara y que obtiene de la reina Isabel I una indemnización a cambio de su renuncia a ser corregidor de Vizcaya y que garantice a los oñacinos todos sus bienes) y en episodios novelescos relacionados con acontecimientos históricos contemporáneos (enfrentamiento de oñecinos y gamboínos, subida al trono de Carlos I, política matrimonial de los Reyes Católicos y de Carlos I). De esta argumentación se desprende también otro rasgo de la obra: la proyección de la realidad sobre la ficción y la ambición del autor de conseguir realizar el proceso inverso, proyectando la ficción sobre la realidad de su tiempo, aspecto que puede advertirse igualmente en la ideología social, política y moral que trasmite. Para ello se vale de dos procedimientos: por una parte disminuye de forma progresiva a medida que avanza la novela el papel de los personajes de cierto protagonismo que toma del Tristán de Leonís, y desnaturaliza su carácter hasta convertirlos en otros totalmente diferentes, que solo comparten el nombre con los artúricos (así sucede, por ejemplo, con Gorvalán y Brangel); por otra parte, degrada sin piedad, achacándoles defectos y ridiculizándolos, a aquellos personajes artúricos que utiliza en algún episodio aislado. El caso más notable es el de la transformación de la reina Ginebra, que es descrita como una mujer vieja y lujuriosa, que olvida su amor por Lanzarote al ver la belleza del joven Tristán, le persigue insistentemente y es rechazada por él.

La inserción de la obra en el género de los libros de caballerías se advierte tanto en su presentación física con los rasgos que caracterizan editorialmente a este, como en la imitación de episodios de las obras de más éxito (especialmente del Amadís y del Palmerín de Olivia y, sobre todo, en el uso de una misma tópica, con la incorporación de todos los elementos y lugares habituales y episodios y personajes característicos en este tipo de obras: combates con gigantes paganos, sabia encantadora, caballero orgulloso, pasos de armas, desafíos, guerras, enamoramientos, objetos mágicos, islas, banquetes de boda, etc.

El estilo es muy diferente del que presentan los capítulos tomados de las ediciones anteriores del Tristán de Leonís, y se encuentra caracterizado por seguir el modelo renacentista, por su realismo descriptivo y por el importante papel del humor y la parodia. Humor y realismo se unen para ofrecer en ocasiones pasajes en los que predomina la verosimilitud paródica. El autor no tiene inconveniente en mostrar caballeros que comen, duermen y se confiesan antes de morir, como pedía años después Cervantes. No es ésta la única coincidencia, casual o no, con el Quijote: un diálogo entre barqueros (cap. CLXXX) y otro de los caballeros con pastores (cap. CCIII), y muchos episodios del libro, están llenos de un humor que recuerda al cervantino. También en el Tristán el Joven de 1534 aparecen los tópicos de soltar las riendas al caballo para que elija el camino, aunque con malas consecuencias (cap. CCIII) y de que los buenos servidores de los caballeros «cuando no se catan les vienen las mercedes muy crecidas» (cap. CXX). Si, como supone Martins, basándose en las afinidades entre el personaje de Dinadán y Sancho Panza, Cervantes conocía el Tristán, es muy probable que conociese esta edición, la más próxima en el tiempo, y en la que el humor basado en la parodia realista es un factor importantísimo.

El autor ofrece una ideología que encaja bien con el humanismo renacentista, pero que choca tanto con la que dimanaba de la novela artúrica como con algunos aspectos de la de los libros de caballerías. En concreto esa disonancia se advierte sobre todo en la postura del autor favorable al amor matrimonial, y en su rechazo de la magia, que admite a regañadientes únicamente presentándola bien como magia de entretenimiento (ilusiones, un autómata, un pájaro que habla, viajes en nube), o como obra diabólica (la doncella Florisdelfa).