El Libro del Caballero de Dios (Libro del caballero Zifar) , uno de los más tempranos romans en prosa de la literatura castellana, escrito en el primer tercio del siglo xiv, entremezcla de forma original diversas tradiciones literarias. Su combinación debemos valorarla teniendo en cuenta la ausencia de modelos clásicos que impusieran su paradigma a las creaciones medievales, y todavía más en este caso dado su carácter pionero; el naciente género absorbía los más variados componentes y favorecía la inserción de glosas, comentarios; además, los códices misceláneos de su época, que podían suministrar modelos, estaban compuestos de materiales muchas veces heterogéneos, en los que su posible unidad temática no encubría la independencia de los diferentes libros que los constituían.

En la obra se vislumbran estratos procedentes de regimientos de príncipes, relatos hagiográficos, literatura artúrica y gnómica, exempla, sermones, filosofía moral, e incluso ocasionales referencias a libros de «física», descripciones geográficas y reminiscencias líricas; dichos componentes, situados en unos nuevos contextos y dialécticamente relacionados, debemos interpretarlos como una remozada propuesta literaria, cargada de variadas conexiones intertextuales. Todo ello contribuye a la gran multiplicidad de estilos, a la que hay que sumar su pluralidad discursiva y modos de usos lingüísticos. Además, la obra debe proyectarse sobre el contexto catedralicio y mozárabe de Toledo, muy propicio para la hibridación cultural, presente en la heterogénea procedencia de sus materiales: orientales y occidentales, cristianos, moros y en menor grado judíos. Su complejidad se incrementa por la duplicidad de planos destacados por el autor, pues pretende ofrecer al lector buenos ejemplos y consejos debajo de la historia ficticia: el libro se compara con la nuez, de acuerdo con una imagen tradicional presente desde el Calila e Dimna hasta el Espéculo de los legos, cuya cáscara externa oculta el fruto interior. A partir de ahí ha suscitado, y suscitará, divergentes interpretaciones, históricas y literales, morales, tipológicas y alegóricas, lo que ha acrecentado el interés por desentrañar sus posibles sentidos ocultos. Consecuencia de todo ello, resulta una creación singular en su inventio y dispositio, a la que el autor procuró dar cohesión y sentido, aunque no siempre logró ocultar las costuras producidas por el ensamblaje de sus diversos materiales, géneros, estilos y discursos. Sin embargo, pese a sus numerosos atractivos y misterios, la historia de su crítica moderna es muy reciente, resultado de su transmisión y difusión.

En la obra se vislumbran estratos procedentes de regimientos de príncipes, relatos hagiográficos, literatura artúrica y gnómica, exempla, sermones, filosofía moral, e incluso ocasionales referencias a libros de «física», descripciones geográficas y reminiscencias líricas; dichos componentes, situados en unos nuevos contextos y dialécticamente relacionados, debemos interpretarlos como una remozada propuesta literaria, cargada de variadas conexiones intertextuales. Todo ello contribuye a la gran multiplicidad de estilos, a la que hay que sumar su pluralidad discursiva y modos de usos lingüísticos. Además, la obra debe proyectarse sobre el contexto catedralicio y mozárabe de Toledo, muy propicio para la hibridación cultural, presente en la heterogénea procedencia de sus materiales: orientales y occidentales, cristianos, moros y en menor grado judíos. Su complejidad se incrementa por la duplicidad de planos destacados por el autor, pues pretende ofrecer al lector buenos ejemplos y consejos debajo de la historia ficticia: el libro se compara con la nuez, de acuerdo con una imagen tradicional presente desde el Calila e Dimna hasta el Espéculo de los legos, cuya cáscara externa oculta el fruto interior. A partir de ahí ha suscitado, y suscitará, divergentes interpretaciones, históricas y literales, morales, tipológicas y alegóricas, lo que ha acrecentado el interés por desentrañar sus posibles sentidos ocultos. Consecuencia de todo ello, resulta una creación singular en su inventio y dispositio, a la que el autor procuró dar cohesión y sentido, aunque no siempre logró ocultar las costuras producidas por el ensamblaje de sus diversos materiales, géneros, estilos y discursos. Sin embargo, pese a sus numerosos atractivos y misterios, la historia de su crítica moderna es muy reciente, resultado de su transmisión y difusión.

1. El título

Como es habitual en múltiples obras medievales, el prólogo del Zifar usa recursos del accesus ad autores, entre otros la mención del título, materia, nombre del creador, que en este caso omite, etc. En la habitual síntesis de su contenido, el autor ilustra la necesidad de acabar las obras emprendidas con la ayuda de Dios, siempre solicitada por el hombre de «buen seso natural». Ejemplificará la teoría con la historia del protagonista, «el qual cauallero ouo nombre Zifar de bautismo, e despues ouo nombre el Cauallero de Dios, porque se touo el siempre con Dios e con el en todos los fechos, asy commo adelante oyredes, podredes ver e entrendredes por las sus obras. E porende es dicho este Libro del Cauallero de Dios» (8, 8).

Las designaciones del personaje —Caballero de Dios y después será rey de Mentón— se relacionan con su progresión espiritual y con las diversas situaciones narrativas. Los trasfondos y antecedentes literarios, aunados con su contenido, permiten proyectar estos cambios sobre modelos caballerescos, religiosos y hagiográficos, por ejemplo en la leyenda de San Eustacio-Plácidas, con múltiples arquetipos, legendarios o no, bien divulgados, por ejemplo Saulo-Pablo de Tarso. Pese a estas tradiciones comunes, el proceso se diferencia por la continuidad de los rasgos del personaje, la ausencia de ruptura y el procedimiento usado: la adquisición de un nombre específico se describe desde las ópticas complementarias del personaje, de los observadores de sus hechos y del narrador; en una fase posterior, la primera a la que accede el receptor, el sintagma identifica al héroe y se convierte en título paradigmático de la obra: Libro del Caballero de Dios.

Apenas se describen los rasgos físicos del protagonista, en contraste con su amplia caracterización moral, en la que «el autor parece tener muy claro cuál será el cañamazo o la plantilla que le servirá para edificar su modelo, las catorce virtudes básicas que debe adquirir y practicar el cristiano —las cuatro virtudes cardinales, las siete opuestas a los vicios capitales y las tres teologales que son fundamento y corona de las anteriores— de acuerdo con la enseñanza de la teología moral escolástica, para conseguir una existencia terrenal digna y  alcanzar la salvación eterna», lo que lo convierte en caballero cristiano perfecto, a cuya excelencia ayudan los «dones del Espíritu Santo», que desempeñan un importante papel. El sintagma «caballero de Dios» afecta al principal protagonista y se transciende como emblema del libro, a lo largo del cual se reflejan las prácticas positivas de Zifar, pero también las negativas de otros actantes. Así, en los episodios maravillosos del Caballero Atrevido y de las Islas Dotadas sus protagonistas total o parcialmente podrían ser calificados como caballeros del diablo, en cuanto quedan seducidos por el demonio, transformado en mujer tentadora (súcubo), actuaciones que les acarrearán consecuencias indeseables. Las enseñanzas que se desprenden de los hechos se complementan desde un punto de vista teórico en la extensa lección que Zifar imparte a sus hijos, orientada por los mismos principios.

alcanzar la salvación eterna», lo que lo convierte en caballero cristiano perfecto, a cuya excelencia ayudan los «dones del Espíritu Santo», que desempeñan un importante papel. El sintagma «caballero de Dios» afecta al principal protagonista y se transciende como emblema del libro, a lo largo del cual se reflejan las prácticas positivas de Zifar, pero también las negativas de otros actantes. Así, en los episodios maravillosos del Caballero Atrevido y de las Islas Dotadas sus protagonistas total o parcialmente podrían ser calificados como caballeros del diablo, en cuanto quedan seducidos por el demonio, transformado en mujer tentadora (súcubo), actuaciones que les acarrearán consecuencias indeseables. Las enseñanzas que se desprenden de los hechos se complementan desde un punto de vista teórico en la extensa lección que Zifar imparte a sus hijos, orientada por los mismos principios.

Zifar adquiere siempre un absoluto protagonismo: ni siquiera en el resumen prologal de las líneas argumentales de los testimonios más antiguos se mencionan las enseñanzas a sus hijos ni el encumbramiento posterior de Roboán. Así pues, Libro del Cauallero de Dios o Libro del caballero Zifar, serían los títulos avalados por el autor en el proemio de la obra.

2. Los problemas del prólogo

En el inicio del prólogo se evocan dos acontecimientos históricos:

- 1) El jubileo ofrecido en 1300 por Bonifacio VIII a quienes acudieran a ganar los perdones en las iglesias romanas de San Pedro y de San Pablo.

- 2) El traslado del cadáver de don Gonzalo Pérez Gudiel (h. 1238-1299) desde Roma hasta Toledo, suceso digno de ser rememorado por el ejemplar comportamiento del encargado de tal misión, Ferrán Martínez, y por la condición del fallecido, el primer cardenal sepultado en España.

Posteriormente, el autor justifica la inclusión de la ficticia y ejemplar «estoria» del caballero Zifar, de la que pueden extraerse buenas enseñanzas y ejemplos. El breve relato histórico y el extenso ficticio se proponen como modélicos, mientras que su contigüidad textual queda reforzada formalmente: del mismo modo que Ferrán Martínez trasladó el cuerpo del cardenal don Gonzalo desde Roma a Toledo, el libro ha sido trasladado (traducido) del caldeo al latín y de este al romance.

De acuerdo con la retórica clásica, las artes poéticas medievales se preocuparon del comienzo de las obras, diferenciando entre un inicio natural y otro artificial; recomendaban este último como el más artístico, y entre su ocho modalidades se encontraba el exemplum. El inicio del Prólogo del Zifar reúne la condición de exemplum histórico, más efectivo por su carácter veraz, escrito con las habituales pautas del género, entre las que destacó su didactismo, brevedad, verosimilitud y acercamiento a la realidad cotidiana. Desde sus primeras palabras el autor recalca su historicidad, situándolo en tiempos de Bonifacio VIII (en concreto en 1300).

En el marco del jubileo se desarrolla una parte del exemplum: a Roma había acudido en 1300 el arcediano de Madrid Ferrán Martínez, y aparte de ganar las indulgencias, en su viaje podía cumplir con una promesa realizada previamente: si don Gonzalo moría en la capital italiana, el arcediano se había comprometido a enterrarlo en Toledo. El cardenal falleció el 17 de noviembre de 1299, y Ferrán Martínez cumplió su palabra superando grandes dificultades, materiales y legales, porque entre los propósitos iniciales y la defunción del cardenal se habían producido cambios que debieron modificar los planes.

En la bula Detestandae feritatis, promulgada el 27 de septiembre de 1299 y de nuevo el 18 de febrero de 1300, Bonifacio VIII ponía trabas y límites al traslado de un cuerpo desenterrado, resaltando incluso los casos en los que un cristiano moría lejos  del lugar elegido para su descanso definitivo. En esos supuestos, hasta entonces tradicionalmente se procedía a su desmembración y posterior ebullición para separar la carne de los huesos, mecanismo que facilitaba que un cuerpo pudiera ser enterrado en varios lugares, como posiblemente pretendió Gonzalo Pérez Gudiel. Ahora la bula impedía estas prácticas y solo podían trasladarse los restos una vez convertidos en cenizas de forma natural, al cabo de uno y dos años. En estas circunstancias debemos contextualizar las dificultades aludidas para que Ferrán Martínez cumpliera con su promesa de exhumar el cuerpo del cardenal, sepultado ya en Roma, y conducirlo hasta Toledo. Tras un primer fracaso, el permiso se consiguió gracias a la intervención de Pedro Hispano, quizá por el paso del tiempo y por la confianza del Papa en los méritos del peticionario.

del lugar elegido para su descanso definitivo. En esos supuestos, hasta entonces tradicionalmente se procedía a su desmembración y posterior ebullición para separar la carne de los huesos, mecanismo que facilitaba que un cuerpo pudiera ser enterrado en varios lugares, como posiblemente pretendió Gonzalo Pérez Gudiel. Ahora la bula impedía estas prácticas y solo podían trasladarse los restos una vez convertidos en cenizas de forma natural, al cabo de uno y dos años. En estas circunstancias debemos contextualizar las dificultades aludidas para que Ferrán Martínez cumpliera con su promesa de exhumar el cuerpo del cardenal, sepultado ya en Roma, y conducirlo hasta Toledo. Tras un primer fracaso, el permiso se consiguió gracias a la intervención de Pedro Hispano, quizá por el paso del tiempo y por la confianza del Papa en los méritos del peticionario.

Los obstáculos iniciales no disminuyeron durante el viaje, relatado de acuerdo con los códigos narrativos del subgénero hagiográfico de las translationes: los escollos iniciales que dificultan el traslado, la recuperación cuasi-milagrosa del cuerpo del cardenal, su viaje azaroso, la habilidad de Ferrán para evitar posibles despojos y su acogida triunfal en España. Además, el molde hagiográfico confirmaría la primacía de la sede catedralicia en Toledo en la cristiandad peninsular, resaltaría la figura de don Gonzalo Pérez Gudiel y la fidelidad ejemplar de Ferrán Martínez y se avendría con el título de Libro del caballero de Dios.

Los datos históricos del Prólogo pueden fecharse entre 1300 y 1301, mientras que varias alusiones permiten retrasarlo hasta diciembre de 1302 o hasta agosto de 1303. Solo la mención a doña María de Molina altera esta uniformidad, pues el inciso dedicado a la reina resuena a elogio póstumo escrito después de su muerte, sucedida el 1 de julio de 1321. Las virtudes de la mujer de Sancho IV, doña María de Molina, quien desempeñó un papel de importancia decisiva en los turbulentos años de la minoría de edad de su hijo Fernando IV (1295-1305), y de su nieto, Alfonso XI (1312-1350), se ajustan a los rasgos deducibles de la historiografía de su época, pero esta selección interesada coincide en lo fundamental con los principales valores del libro, y la mayoría de ellos caracterizan a Grima. El pasaje podría fijar unas posibles fechas post quem de su redacción, pero numerosos críticos lo han interpretado como interpolación posterior, lo que anularía dicha posibilidad. Con independencia de que sea original o no, en su origen o poco después la obra se proyecta sobre el contorno ideológico del molinismo destacado por Fernando Gómez Redondo.

En síntesis se han propuesto estas tres principales posibilidades de datación:

-

a) El Zifar fue escrito a comienzos del siglo xiv, en fechas cercanas al enterramiento relatado en el Prólogo.

b) Su redacción actual podía datarse entre 1321 y 1343, muy posiblemente hacia la década de los años 30.

c) La obra pudo ser compuesta en dos o tres fases sucesivas, lo que permitiría resolver las contradicciones.

En este sentido, la tesis más novedosa y sugerente la ha formulado Fernando Gómez Redondo, para quien el entramado textual de la obra se habría creado en sucesivas etapas, sin perder por ello su unidad interna, que por otra parte podría estar unificada desde el final del proceso. Se ajustaría a la minoridad de Fernando IV (1295-1301), primera etapa en la que se compondría las Estorias de Zifar y de Grima, los prólogos y los Castigos de Mentón, cuyo modelo estaría presidido por la cortesía nobiliaria y la caballería espiritual. A una segunda fase, 1301-1312 (reinado de Fernando IV) corresponderían las Estorias de Garfín y de Roboán, en los que predominaría la caballería cortesana con su afirmación política. Finalmente en 1312-1321 (25), durante la minoridad de Alfonso XI, se vería plasmada la Estoria de Roboán, cuyo paradigma estaría presidido por la cortesía caballeresca con su expansión territorial. Se propone, pues, un sugerente proceso dinámico mediante el que se atendería a distintos públicos, en función de las cambiantes circunstancias socio-políticas, enmarcadas todas ellas durante el periodo de influencia molinista, una de sus bases más sólidas. Planteado así, además, el problema de datación exacta de redacción pierde interés en aras a los contextos que la propician.

En estrecha relación con sus fecha o fechas, el probado detallismo histórico del Prólogo contiene una veraz información, e incluso podríamos decir que de primera mano, hasta el punto de que transmite informaciones desconocidas de unos momentos sobre los que escasea la documentación, por lo que ha llegado a ser explicado como la descripción de una experiencia reciente, intensamente vivida, de la que podría deducirse que el propio Ferrán Martínez fuese el autor del Libro del caballero Zifar —tesis defendida por un sector de la crítica—.

En la actualidad disponemos de abundante documentación sobre Ferrán Martínez, personaje que trabajó en la cancillería real, posiblemente como escribano especializado en asuntos eclesiásticos. Su función consistía en velar por la corrección del contenido y del estilo de los documentos que pasaban por sus manos, para lo que necesitaba conocer las artes dictaminis y el derecho. Su carrera se desarrolló a la sombra del arzobispo Gonzalo Pérez Gudiel, con quien es posible que compartiera su condición mozárabe. Cuando en 1280 Gonzalo Pérez Gudiel asciende al cargo de arzobispo de Toledo, Ferrán Martínez cuenta con su protección y va progresando, hasta llegar a ser en 1299 arcediano de Madrid; su muerte ocurrió el 27 de marzo de 1309.

La documentación aportada se aviene en sus rasgos esenciales con los que podríamos atribuir al hipotético autor de la obra, pero su única conexión cierta con el Zifar es su presencia en el Prólogo, en el que adquiere un relevante protagonismo. Ahora bien, ponerse a sí mismo como modelo de conducta, aunque lo realice desde una tercera persona narrativa y no deje constancia de su autoría, no deja de ser un acto de orgullo inadecuado en el sistema de valores de la obra, que condenan el pecado tanto en el discurso teórico como en el desarrollo del relato; la soberbia se asocia a los principales antagonistas, por lo general pertenecientes a la alta nobleza, mientras que la humildad caracteriza a los héroes. No obstante, el ensalzado protagonismo de Ferrán Martínez en el «traslado» del cardenal solo puede entenderse desde la perspectiva de un autor interesado en alabar su modélica conducta y en destacar la preeminencia de don Gonzalo, datos que nos permiten sospechar que debía tener alguna estrecha relación con ambos, pero que, sobre todo, confirma el contexto toledano de su creación.

3. Contexto socio-histórico

La Toledo medieval fue una ciudad multicultural y plurilingüe, cuya escuela catedralicia desempeñó un papel de capital importancia a fines del siglo xiii y comienzos del xiv en la creación en la prosa didáctica y en la narrativa en castellano. Su biblioteca reunía uno de los fondos más importantes de su época y alrededor de la escuela catedralicia se conformó una élite intelectual de notable importancia, en la que se podría incluir al autor del Libro del caballero Zifar.

El cardenal Pérez Gudiel, ensalzado en el Zifar, alcanzó un destacado protagonismo en la cultura de su tiempo. Descendiente de la oligarquía mozárabe de Toledo, se había educado junto al infante don Sancho (después de 1240-1275). Estudió en París y en Padua, donde llegó a ser rector, y mostró su interés por temas jurídicos, por las más diversas obras greco-árabes sobre temas científicos e incluso por la absorción del corpus de Tomás de Aquino, con quien tuvo ocasión de tratar, del mismo modo que con Hermán el Alemán. Sus preocupaciones culturales le llevaron a impulsar importantes traducciones, por ejemplo las de Avicena, a intervenir en las cortes de Alfonso X y Sancho IV, o a impulsar la creación del Estudio General alcalaíno. Muy interesado por los libros y objetos de valor, llegó a tener estudio propio en su finca y palacio de Alvaladiel, en las cercanías de Toledo. Para defender sus tesoros bibliográficos y materiales, dejó inventariados sus bienes personales en diferentes ocasiones (los dos mayores en 1273 y 1280), cautela que debe entenderse a la vista de sus continuas deudas económicas y la voracidad de sus prestamistas. De este modo, conocemos los fondos de su biblioteca, una parte de los cuales formaron parte de la Capitular catedralicia, por otro lado bien estudiada.

Según se desprende implícitamente de los hipotextos utilizados en el Zifar, el nivel cultural y las lecturas de su autor se explican coherentemente desde este ambiente intelectual y vital, vinculado al mundo del derecho, de la clerecía y de la cultura escolar, pero también al del folclore; combina materiales de la tradición escrita y de la oral, procedentes de una bien arraigada herencia occidental cristiana o de la cultura oriental, que en Toledo desempeñaba un papel de primera importancia.

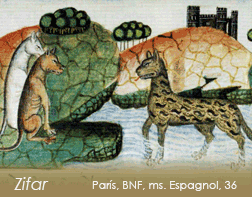

En el terreno de las hipótesis, es posible que el autor del Zifar perteneciera a la comunidad mozárabe, o al menos tuviera contacto con ella. No debe extrañar, por tanto, la notable presencia de la cultura oriental en el Zifar. Se detecta en muy diferentes niveles y temas, por ejemplo en la extensa lección de Zifar a sus hijos en la que generosamente emplea las Flores de filosofía, en sus excursos descriptivos, varios provenientes de geógrafos árabes, del mismo modo que, según la mayoría de estudiosos, en la onomástica y en la toponimia. También los cuentos orientales dejaron huellas de su presencia en la estructura inicial de la obra, en incidentes dispersos, en varios discursos de los personajes e incluso en las glosas del narrador.

Por otra parte, Pérez Gudiel fue clave en las transformaciones de la administración regia. Tras la muerte de Alfonso X, Sancho IV necesitaba reactivar la burocracia, tarea para la que contó con la ayuda del futuro cardenal, a quien le dio libertad y abundantes fondos. Como canciller Gudiel usó a los hombres que él conocía para ocupar los puestos claves de la administración, clérigos como él mismo, muchos originarios de la catedral de Toledo: arcedianos, canónigos, capellanes y socios. La cancillería se transformó, y de paso se llenó de una población en su mayoría eclesiástica, entre cuyos miembros se encontraba Ferrán Martínez. Del mismo modo que sucedía en otros reinos hispánicos y en Europa, los letrados fueron adquiriendo cada vez mayor importancia, encumbrados en los puestos administrativos al servicio regio, fenómeno que se extendió ya definitivamente en el siglo xiv.

Por otra parte, Pérez Gudiel fue clave en las transformaciones de la administración regia. Tras la muerte de Alfonso X, Sancho IV necesitaba reactivar la burocracia, tarea para la que contó con la ayuda del futuro cardenal, a quien le dio libertad y abundantes fondos. Como canciller Gudiel usó a los hombres que él conocía para ocupar los puestos claves de la administración, clérigos como él mismo, muchos originarios de la catedral de Toledo: arcedianos, canónigos, capellanes y socios. La cancillería se transformó, y de paso se llenó de una población en su mayoría eclesiástica, entre cuyos miembros se encontraba Ferrán Martínez. Del mismo modo que sucedía en otros reinos hispánicos y en Europa, los letrados fueron adquiriendo cada vez mayor importancia, encumbrados en los puestos administrativos al servicio regio, fenómeno que se extendió ya definitivamente en el siglo xiv.

Sin demasiados riesgos podemos incluir al autor del Zifar en el grupo de los letrados. Sus conocimientos jurídicos de derecho canónico y civil se dejan sentir continuamente en los comentarios del narrador, en los discursos de los personajes, en el desarrollo de incidentes que implican procesos legales e incluso en los preámbulos de algunos combates.

En este contexto legista, eclesiástico y cortesano, resulta coherente que en la obra se manifiesten los intereses políticos propios de los reinos peninsulares —el «poblamiento» de la tierra—, destacándose la función pública del rey predominante en la España cristiana: respeto de los fueros, administración de justicia y defensa del territorio. A su vez, el justo ejercicio de la autoridad política resulta la piedra angular del ordenamiento jurídico y social, entre cuyas prioridades el narrador señala la integridad territorial, los derechos de herencia, de propiedad, la aplicación a cada individuo, el mantenimiento de «buenas costumbres», de la seguridad y el orden, es decir, la paz. El autor parte del concepto de vasallaje natural: el vínculo que une a los súbditos con el monarca o señor y el cual está por encima del vasallaje feudal, cambio que se estaba operando desde tiempos de Alfonso X en la transformación hacia un régimen corporativo. Está implícito que el reino o señorío está integrado por el rey, el territorio y los súbditos, y su fin primordial consiste en realizar el bien común. En la lucha por el control político y social entre la monarquía y la nobleza, decididamente se inclina por defender a la realeza frente a los intereses de los grandes señores. La envidia, formulada como mal consejo a veces, y especialmente la codicia y la soberbia propiciarán los principales conflictos resueltos por Zifar o Roboán gracias a su mesura. Estos malos reyes y señores corresponden a malhechores-feudales, cuyos problemas se extienden durante el siglo xiii y la primera mitad del siglo xiv. Tanto en el Prólogo como en la ficción se ensalza la lealtad del mismo modo que se condena la traición con la máxima pena, castigo acorde con la legislación, pero ejemplar como exaltación del poder monárquico en tiempos turbulentos y de continuadas disensiones políticas nobiliarias.

En este contexto de fortalecimiento ideológico de la monarquía frente a malos usos y costumbres y el poder de la más alta nobleza debemos situar la exaltación caballeresca del Zifar, señalando la existencia de una caballería no de linaje, sino de servicio o de buenas costumbres, contra la que reacciona la alta nobleza. El Zifar ensalza a los caballeros hidalgos.

El autor se muestra afín con los intereses de la caballería hidalga, con los matices de que el linaje necesariamente debe estar complementado por el «buen entendimiento» y buenas condiciones bélicas. Además, desde tiempos de Sancho IV se produjo un notable ascenso de la nobleza urbana frente a la de linaje y territorial, de la que no quedaba excluida la toledana, aunque reuniera especiales características por las peculiaridades de una ciudad en la que sobresalían los linajes de ascendencia mozárabe.

4. Los contextos literarios

La mención de las tradiciones literarias desde la que el creador proyecta su obra resulta también un índice seguro tanto para medir su actitud y cultura como para abarcar la complejidad del libro. El autor habitualmente tiende a seleccionar y alterar los hipotextos utilizados, que suele enmendar en su elocutio, pero sobre todo en su dispositio, de modo que, más o menos transformados, se renuevan e integran en una composición original presentada como un «traslado» (traducción), sin que, a mi juicio, podamos interpretar literalmente estas palabras. Aparte de servir de nexo entre el ejemplo de Ferrán Martínez y la historia ficticia, el recurso funciona como presentación modesta según recomendaban las retóricas. La ficción como tal todavía no ha encontrado sus señas de identidad para justificarse sin ningún subterfugio, por lo que los escritores emplean recursos historiográficos, similares, por otra parte, en muchos casos a las declaraciones proemiales en las que se afirmaba la existencia de una traducción real así como los distintos pasos lingüísticos recorridos.

Las principales líneas compositivas del Zifar se configuran sobre tres grandes modelos: el hagiográfico-caballeresco, el artúrico y el de los regimientos de príncipes, superpuestos los primeros a unos trasfondos épicos ya lejanos y salpicados todos ellos por numerosas glosas, sentencias, refranes y exempla insertados.

La primera parte retoma un relato bien conocido en las más variadas culturas, cuyas principales líneas argumentales son las siguientes: un hombre debe partir de casa con su familia por alguna razón de peso, a menudo religiosa o relacionada con la religión. Pierde a sus hijos de forma accidental o violenta, o ambas cosas a la vez. Después de diversas aventuras y un considerable sufrimiento, los diversos miembros de la familia logran reunirse. En la Europa medieval, este esquema configuró el núcleo de la leyenda de San Eustaquio, con la adición del motivo inicial de la conversión y el final del martirio. Además de la tradición culta, el personaje protagoniza el cuento-tipo folclórico 938, todavía difundido en la actualidad.

La Vida de San Eustacio, conocida tardíamente e importada de Oriente, se habría revitalizado en los medios imperiales y clericales de la corte de Luis el Piadoso (814-840) y de Carlos el Calvo (840-877), ilustrando y fundando la breve y frágil utopía. Posteriormente, durante los siglos xii y xiii se intensificó su difusión a través de numerosas versiones romances y latinas, siendo incluida en las principales

colecciones medievales de exempla : Scala Coeli, Speculum historiale, Legenda aurea, etc. En España, quizás en el primer tercio del siglo xiv, se tradujo El caballero Pláçidas de una Vie de Saint Eustace francesa en prosa, recogida en el manuscrito h-I-13 de El Escorial. En el mismo códice también se incluyen otros relatos caballerescos y ejemplares entre los que destaca El rey Guillelme, procedente del Guillaume d'Englaterre de Chrétien de Troyes, que recrea la misma tradición hagiográfica, si bien su trama argumental se ha adaptado a un mundo profano caballeresco sin que tampoco se hayan incorporado varios incidentes religiosos. A esto hay que añadir que en el Zifar la intervención de la Virgen para libertar a Grima de los marineros es similar a la de la Historia de una Santa Emperatriz que ovo en Roma (Crescencia), del mismo modo que ciertos detalles guardan semejanza con otros del Otas y del Carlos Maynes, presentes todos ellos en el mismo códice escurialense. Analizados aisladamente cada uno de ellos, sería difícil concluir una relación directa con el Zifar; algunas coincidencias corresponden a topoi y motivos folclóricos de otras tradiciones, pero el conjunto nos indica que estamos ante unos mismos contextos molinistas y literarios.

En el mismo códice también se incluyen otros relatos caballerescos y ejemplares entre los que destaca El rey Guillelme, procedente del Guillaume d'Englaterre de Chrétien de Troyes, que recrea la misma tradición hagiográfica, si bien su trama argumental se ha adaptado a un mundo profano caballeresco sin que tampoco se hayan incorporado varios incidentes religiosos. A esto hay que añadir que en el Zifar la intervención de la Virgen para libertar a Grima de los marineros es similar a la de la Historia de una Santa Emperatriz que ovo en Roma (Crescencia), del mismo modo que ciertos detalles guardan semejanza con otros del Otas y del Carlos Maynes, presentes todos ellos en el mismo códice escurialense. Analizados aisladamente cada uno de ellos, sería difícil concluir una relación directa con el Zifar; algunas coincidencias corresponden a topoi y motivos folclóricos de otras tradiciones, pero el conjunto nos indica que estamos ante unos mismos contextos molinistas y literarios.

Como he señalado, el núcleo de las desventuras familiares de la leyenda de san Eustaquio estuvo con antelación muy difundido en el mundo oriental. En última instancia se remontaría a un arquetipo indio, representado por algunos cuentos insertados en las Mil y una noches, en especial «El rey que lo perdió todo». Otros relatos de idéntico origen se conocieron en territorio hispánico, en donde fueron usados en el siglo xi (Ibn Hazam de Córdoba), en el xii (Pedro Alfonso), en el xiii (Ramon Llull, La doncella Teodor), sin olvidar que sus ecos llegan hasta don Juan Manuel (s. xiv), por lo que resulta verosímil que el autor del Zifar conociera la versión oriental. Varios incidentes difícilmente podrían explicarse de otra manera, so pena de recurrir a combinaciones extrañas, del mismo modo que ciertos detalles del libro, por el ejemplo el del emperador que no se reía, pueden explicarse desde las Mil y una noches. No obstante, el autor conoce el relato hagiográfico, desde el que proyecta su historia y desde el que necesariamente debemos interpretarla.

El autor del Zifar nos propone unos modelos de conducta que cumplan con el doble objetivo de obtener la honra y provecho de los cuerpos y la salvación de las almas, por lo que desarrolla una historia profana acomodada a la sociedad de la época, sin desechar algunas posibilidades religiosas. Al final de la historia, la familia de Plácidas–Eustacio recibía el martirio de fuego, aunque por intercesión divina no padecían ningún dolor físico. En el Zifar, reunida toda la familia de Zifar en el monasterio del «Santi Espiritus», también sucede un hecho extraordinario: se suspende la temporalidad cotidiana, sin que aparezca la noche oscura ni nadie sea vencido por el sueño. Todo ocurre por la «merçed de Dios que los quería por la su bondat d'ellos», con lo que se indica su condición de elegidos desde el plano espiritual. Y si el Prólogo se inicia con pautas hagiográficas en el traslado del Pérez Gudiel y después se continúa con la remodelación de la leyenda de San Eustaquio, el desenlace termina milagrosamente.

En el terreno de la ficción, los resultados materiales obtenidos por los personajes son excelentes: Zifar ha conseguido el reino de Mentón mientras que Roboán ha obtenido el imperio de Triguida, es decir han alcanzado la honra y provecho de su cuerpo.

Como suele ser habitual en sus labores creativas, el autor no se limitó a combinar variaciones de la leyenda de San Eustaquio en la trama inicial, pues las mezcló con motivos procedentes de otros relatos hagiográficos y con tradiciones cuentísticas y caballerescas. Por limitarme a un solo ejemplo, para el reconocimiento de la familia transformó un relato bien conocido, el de la madre que trata a su hijo como si fuera su marido y acaba siendo acusada de adulterio, aludido por Aristóteles en su Retórica (II, 23, XXIII), y empleado por don Juan Manuel (El conde Lucanor, XXXVI). El uso de sus esquemas narrativos dramatiza la anagnórisis; la acusación de adulterio afecta a la esencia de sus virtudes como esposa de Grima y unida a un hipotético incesto constituyen el reverso de la unión familiar, por lo que en el contexto narrativo del reconocimiento se presentan como su antítesis. La anhelada reunión de la familia separada involuntariamente se pospone, puebla de obstáculos y se resuelve de forma mucho más emotiva.

El autor también conecta su relato con el mundo caballeresco y en especial con el artúrico, al que remiten dos alusiones de desigual importancia. De forma ocasional el Caballero Amigo menciona el combate del Gato Paul con el rey Arturo (215, 6-8), correspondiente a la pelea del mítico Rey con el Gato de Lausana contado en el Merlín de la Vulgata, mientras que en el bellísimo episodio de las Islas Dotadas los ascendientes de la Emperatriz Nobleza tienen idéntica procedencia. Sus padres son don Yvan, hijo de Orián, y la Señora del Paresçer (458), lo que nos llevaría  a identificarla como descendiente del sobrino del rey Arturo, el héroe de la novela de Chrétien Li chevaliers au lion (Yvain). Sin embargo, el resumen ofrecido de la historia de los antepasados no se corresponde con la de Yvain, sino con la de Lanval, protagonista de un «lai» de María de Francia, o con la de Graelent, muy parecido al anterior. El autor ha podido confundirse o remitir a un texto en la actualidad desconocido; sea como fuere, Nobleza, intencionalmente se relaciona con estos personajes literarios, de los que ficticiamente desciende. Para todo el episodio se ha propuesto de nuevo una procedencia oriental, pero el posible origen remoto del hipotexto no impide su conexión con la Materia de Bretaña. expresamente señalada por su creador. Tampoco se han encontrado antecedentes artúricos concretos en el otro episodio paralelo del Caballero Atrevido, si bien los motivos principales son muy frecuentes en esta tradición. Por su parte, varios episodios del Tristán son muy similares a los desarrollados por el autor del Zifar, que muy posiblemente conociera este roman, mientras que la historia de Beatriz y el Caballero del Cisne bien pudo influir en el episodio de las Islas Dotadas, dada la relación entre el Zifar y topónimos, incidentes y episodios de la Gran Conquista de Ultramar.

a identificarla como descendiente del sobrino del rey Arturo, el héroe de la novela de Chrétien Li chevaliers au lion (Yvain). Sin embargo, el resumen ofrecido de la historia de los antepasados no se corresponde con la de Yvain, sino con la de Lanval, protagonista de un «lai» de María de Francia, o con la de Graelent, muy parecido al anterior. El autor ha podido confundirse o remitir a un texto en la actualidad desconocido; sea como fuere, Nobleza, intencionalmente se relaciona con estos personajes literarios, de los que ficticiamente desciende. Para todo el episodio se ha propuesto de nuevo una procedencia oriental, pero el posible origen remoto del hipotexto no impide su conexión con la Materia de Bretaña. expresamente señalada por su creador. Tampoco se han encontrado antecedentes artúricos concretos en el otro episodio paralelo del Caballero Atrevido, si bien los motivos principales son muy frecuentes en esta tradición. Por su parte, varios episodios del Tristán son muy similares a los desarrollados por el autor del Zifar, que muy posiblemente conociera este roman, mientras que la historia de Beatriz y el Caballero del Cisne bien pudo influir en el episodio de las Islas Dotadas, dada la relación entre el Zifar y topónimos, incidentes y episodios de la Gran Conquista de Ultramar.

En resumen, en la configuración de la obra se vislumbra un trasfondo lejano de origen épico, que también se ha difundido prosificado tanto en crónicas españolas como en la Gran Conquista de Ultramar, a lo que hay que añadir argumentos, motivos y técnicas provenientes de la hagiografía adaptada a un trasfondo caballeresco, en cuya recreación, en especial en los hechos de Roboán, se deja traslucir también la herencia artúrica. Las analogías estructurales, la persistencia de unos mismos motivos y unos temas similares o fácilmente adaptables explican las constantes y mutuas relaciones entre la literatura hagiográfica y la caballeresca desde la Edad Media hasta los Siglos de Oro.

Por otra parte, en el discurrir de la trama argumental el autor muestra una gran habilidad a la hora de insertar textos de las más diversas procedencias. Por ejemplo, es muy posible que se haya basado en tradiciones orales para el delicioso episodio del Ribaldo y los nabos, del mismo modo que subyacen estratos folclóricos en la entrada de Zifar en Mentón. En la liberación del Caballero Amigo, resuenan ecos de la vida de Esopo, pero sobre todo de los Bocados de oro, con los que coincide en fragmentos de menor importancia. Sin género de dudas utilizó un pasaje doctrinal del Moralium dogma philosophorum para adaptarlo inteligentemente a la primera conversación entre el Ribaldo y el caballero Zifar, que podríamos considerar un auténtico debate. De nuevo hizo una selección de los textos, los ordenó de forma distinta e hizo el difícil trasplante, demostrando así su maestría, una de cuyas cimas también la logra con un procedimiento similar en la despedida de Nobleza a Roboán. En este caso, retoma y adapta la bella versión de la epístola VII de las Heroidas prosificada en la Primera crónica general; su lirismo y su intensidad dramática se ajustan a la tonalidad del episodio, sobresaliendo en la habitualmente sobria expresión sentimental del libro.

En «Los castigos del Rey de Mentón», sin duda, la sección más teórica del libro, Zifar adoctrina a Garfín y a Roboán aconsejándoles «commo maestro que quiere mostrar a escolares», para lo que el autor elige una estructura simple ya ensayada en los Castigos de Sancho IV, el discurso ininterrumpido de un padre a su hijo o hijos, intercambiable por el de un maestro a su discípulo como en el Lucidario. Los familiares son interlocutores pasivos, estructura asimilable a la lección dada por un maestro a sus discípulos. La analogía establecida permite relacionarla con la pedagogía medieval basada en la lectura y en el comentario de textos, en su glosa, algo muy similar a lo realizado por el autor del Zifar en la composición de esta extensa parte. Su labor ha consistido en un trabajo de taracea, sabiendo organizar los diferentes fragmentos del hilo discursivo, a los que añade comentarios propios. Emplea materiales de filosofía moral, renovada desde el siglo XII de nuevo a partir de la enseñanza, para construir con ellos un regimiento de príncipes destinado a la instrucción ética de sus herederos. Entre sus antecedentes conviene destacar de mayor a menor importancia las Flores de filosofía de origen oriental, una parte del De preconiis Hispanie de Gil de Zamora correspondiente a la nobleza de los reyes, fragmentos del Moralium dogma philosophorum de Guillermo de Conches, y más incidentalmente el Liber consolationis et consilii de Albertano de Brescia. La materia se acomoda a una disposición nueva, y ni siquiera buena parte de los procedentes de las Flores de filosofía, los más abundantes, siguen el mismo orden que en su fuente originaria, además de que en su incorporación se comprueban ciertas tendencias a la amplificación y a la intensificación. Ha desechado muy pocos capítulos del libro, mientras que la nueva distribución revela un empleo creativo. Su comienzo y su fin remiten a Dios, en un círculo que no podemos achacar a la casualidad; además, se distribuyen en grandes bloques temáticos, sin que esto nos impida percibir en ocasiones la falta de sistematicidad, duplicación y algunas mínimas contradicciones, quizás explicables también por el acarreo de materiales de diversa procedencia ante los que el autor no se ha preocupado de realizar todos los ajustes necesarios.

Más difícil resulta señalar la procedencia de algunos de los 38 exempla insertados, entre los que incluyo los bíblicos, por la complejidad de las interrelaciones del género, también empleado para el aprendizaje de la gramática y de la retórica, por la existencia de abundantes testimonios intermedios y por la inserción de detalles originales. El autor del Zifar conoce muy bien los procedimientos amplificatorios como se percibe en «exemplos» en los que podemos suponer una fuente más segura o podemos contrastarlos con textos próximos. Los relatos de «El rey y el físico» y «El rey y el predicador» proceden de las Flores de filosofía, mientras que «El cazador y la calandria» lo pudo leer en De preconiis Hispanie de Gil de Zamora, pero aparte de diversas modificaciones le añadió un epílogo novedoso. Dentro de la influyente tradición esópica destacaré los ejemplos de «El asno y el perro» por estar también recreado por Juan Ruiz, y el conocido con el nombre de «Lucrecia» o «El mordisco», con múltiples amplificaciones originales. De «El caballero que hacía oro» (446) se han señalado antecedentes en Al-Jawbari; su comparación con el incorporado por don Juan Manuel en El conde Lucanor (XX) resulta muy significativa, en especial por su diferente empleo de los recursos retóricos. También sobresalen los muy difundidos cuentos de «El medio amigo» y de «El amigo íntegro», con algunos detalles y resoluciones originales. Anécdotas de la antigüedad clásica protagonizados por Antígono, Alejandro (344-345) y Régulo, convertido ahora en rey de Roma (368), proceden del Moralium dogma philosophorum de Guillermo de Conches, en cuya recreación se destaca más ejemplarmente la conducta de los personajes, la liberalidad de Alejandro y la avaricia de Antígono, o su actuación se acomoda a las pautas que podrían esperarse del cumplimiento de una «jura y homenaje» dado por un rey medieval (Régulo). De otros exempla desconocemos tradiciones previas, o están muy transformados los antecedentes remotos; incluso es muy probable que algunos sean creaciones originales, en las que, a veces, parecen resonar ecos de acontecimientos históricos anteriores, como en el caso de «El emperador de Armenia» y «El emperador destronado», quizás recreado a partir de sucesos alfonsíes, mientras que en el del rey Tabor puede subyacer un episodio de Fernando IV.

En cuanto a los relatos de los que tenemos constancia de su difusión en Oriente, casi siempre han sido reelaborados y amplificados, de manera que, con preferencia, se detallan las circunstancias que propician el desarrollo de las acciones y los diálogos entre los personajes, a lo que debe añadirse su aplicación a unos nuevos contextos, su reelaboración ideológica y sus nuevos tintes religiosos. El cuento de «El lobo y el carnero» nos indica los intereses jurídicos de su autor, empeñado en dejar modelos de conducta ejemplares en actividades bélicas como sucede con el botín, en contra de lo que era habitual en la realidad de la época. A su vez, en los cuentos relacionados con el Destino, «El príncipe y la tormenta» y el del fisiognomista Filemón, las influencias del Hado o de las estrellas se encauzan por derroteros ortodoxos, quedando sometidas a la omnipotencia, divina y salvaguardado el libre albedrío. Ciertos cuentos y el libro reflejan el aprendizaje de unos modelos de filosofía natural, inexplicable sin la recepción de Aristóteles. El autor del Zifar trata de conciliar las enseñanzas de los «maestros de teología» y las de los «maestros de las naturas», manteniendo siempre unas tesis ortodoxas desde la perspectiva cristiana.

La combinación de tradiciones orientales y occidentales también se percibe en las importantes digresiones geográficas; por un lado, retoma la tradición isidoriana en temas como las tres partes de la India, los ríos del Paraíso y la divisio apostolorum; por otro, existen paralelismos entre varios pasajes del Zifar y lugares comunes y temas de la tradición geográfica árabe como la descripción de los indios y su elección de Albarheme el grande, la tópica enumeración de cinco reyes de la tierra y la invocación de una etnología astrológica para explicar el carácter especial del pueblo indio. La cita del geógrafo e historiador hispano-árabe Abu Ubeyt, es decir, Abu Ubayd al-Bakri, bien conocido por Alfonso X, avala estas procedencias.

Finalmente, el Zifar incluye numerosas citas de textos ajenos, para los que remite con preferencia a una tradición oral, inconcreta y colectiva, «dizen que», mientras que suele omitir sus auctores, bien mediante la alusión a una genérica escritura, o a unos innominados sabios que en libros cercanos en su tiempo fueron aludidos por su nombre, sin que falte la inclusión de enunciados ajenos en la boca del narrador o de los personajes sin ninguna marca indicativa. Dejando a un lado las referencias a las Sagradas Escrituras, solo aparecen mencionados explícitamente cuatro escritores, el citado Aben Ubeit y tres muy representativos de la cultura grecolatina difundida en el siglo xiv: el Filósofo, es decir Aristóteles, Séneca y Cicerón. En vano buscaremos alusiones a las Flores de filosofía, al De preconiis, el Moralium dogma philosophorum o al Liber consilii et consolationis, de donde proceden buena parte de los materiales y también las citas, incluidas las bíblicas. El autor del Libro del caballero Zifar no prescinde de las referencias y mucho menos en la lección de Zifar a sus hijos, porque al fin y al cabo resulta uno de los recursos habituales que garantizan la verdad de lo dicho, pero tiende más al «buen seso» de las sentencias que a la auctoritas de su enunciador, por lo que resulta coherente su preferencia por las frases proverbiales y los refranes. Libera las alusiones de su carga libresca y erudita mediante diferentes mecanismos, entre los que destaca su inclusión como discurso de los personajes y del narrador sin ninguna marca indicativa. Tampoco faltan diversas citas bíblicas insertas en el texto a veces no señaladas, del mismo modo que pueden rastrearse ideas jurídicas o imágenes procedentes de las Decretales, del Decretum Gratiani o difundidas por el Fuero Juzgo, que, no olvidemos, regía en la comunidad mozárabe.

5. Una «estoria» caballeresca, ejemplar y cristiana

Desde el Prólogo el autor indica el «horizonte de expectativas» sobre el que proyecta su libro, explica las pautas de lectura necesarias para su comprensión y señala los beneficios que obtendrán los receptores, tópico del exordium en el quealude a varios modelos genéricos: «E porende el que bien se quiere leer e catar e entender lo que se contiene en este libro, sacara ende buenos castigos e buenos enxienplos, e por los buenos fechos de este cavallero, asy commo se puede entender e ver por esta estoria» (10, 22). Castigos (enseñanzas), enxiemplos y fechos, denominaciones habituales de la época, remiten a aspectos parciales de una obra, calificada en su conjunto como estoria en la que se integran exempla, «castigos» y «fechos» caballerescos. Cada uno de ellos tiene su correspondiente tradición, pero su creador ha logrado un texto novedoso y original al reunirlos en una unidad superior.

Desde el Prólogo el autor indica el «horizonte de expectativas» sobre el que proyecta su libro, explica las pautas de lectura necesarias para su comprensión y señala los beneficios que obtendrán los receptores, tópico del exordium en el quealude a varios modelos genéricos: «E porende el que bien se quiere leer e catar e entender lo que se contiene en este libro, sacara ende buenos castigos e buenos enxienplos, e por los buenos fechos de este cavallero, asy commo se puede entender e ver por esta estoria» (10, 22). Castigos (enseñanzas), enxiemplos y fechos, denominaciones habituales de la época, remiten a aspectos parciales de una obra, calificada en su conjunto como estoria en la que se integran exempla, «castigos» y «fechos» caballerescos. Cada uno de ellos tiene su correspondiente tradición, pero su creador ha logrado un texto novedoso y original al reunirlos en una unidad superior.

Se resalta su condición de creación ficticia, diferenciada de la historia, pero coincidente en su propósito ejemplar, desde el que se explican sus comentarios y glosas, su afán de precisión y verosimilitud, sus referentes y móviles de actuación. La obra entera constituye una lección sobre el arte de la conducta dirigida al lector: presenta el acto de aprender, la adquisición de los hábitos y la integración en la práctica de los principios teóricos que deben regular la vida moral del hombre. Y del mismo modo que existen exempla y «castigos» teóricos, también existe la modalidad del exemplum vivido. Los personajes implicados se enfrentan a sucesos significativos, experiencias caballerescas, morales, filosóficas, sociales e incluso políticas, sucesos vitales en los que se pone en práctica lo aprendido o enseñado teóricamente y de los que, al final, se extrae una instrucción explícita. La obra globalmente funciona como un «regimiento de príncipes» al que se supeditan sus diversos componentes, diferenciado respecto a la serie por desarrollar una «estoria», construida sobre el restablecimiento de un linaje «abaxado». En su singularidad carece de precedentes análogos y de continuidad histórico-literaria, por lo que tanto los lectores de la época, como el impresor Cromberger y algunos críticos posteriores, la relacionaron con los relatos ficticios más próximos por sus protagonistas y parte de su contenido, los libros de caballerías. Ahora bien, debe diferenciarse entre estos y la materia caballeresca, pues no siempre una misma temática se conforma de idéntica manera; además no tiene por qué coincidir el género de creación sobre el que el autor proyecta la obra, y los géneros de recepción con los que la identifican los receptores, que lógicamente se modifican en el tiempo. Desde la perspectiva creativa e histórica, el Zifar no es un libro de caballerías, surgidos a fines del siglo xv con las Sergas de Esplandián de Rodríguez de Montalvo en cuanto reafirmación y modificación del Amadís, cuya primera redacción pudiera ser anterior al Zifar. No obstante, la literatura caballeresca le suministra a su creador técnicas y motivos narrativos, estructurales e ideológicos, sin que pueda identificarse uno de sus componentes con el conjunto del libro.

El autor concede extraordinario valor al entendimiento, una de las principales virtudes del héroe, concebido pragmáticamente como bien obrar adaptado a las circunstancias antes que como saber teórico. En este sentido, las verdades deben ser aplicables; y, por tanto, la importancia concedida al buen consejero antes que al consejo, es decir a la solución de los problemas concretos. Además, el hombre debe apartarse del mal consejero por naturaleza, grupo en el que tienen cabida el diablo, los judíos, los enemigos de la fe cristiana, las «cobigeras», los niños, los mancebos y los mal intencionados.

El prototipo desarrollado responde a un perfecto caballero cristiano cuyas principales virtudes se resumen en el Prólogo y en el inicio del relato. Desde el inicio destaca la concesión gratuita de unos dones por la divinidad, la «gracia», componente indispensable para el Caballero de Dios. A diferencia del discurso alfonsí en el que el «seso natural» se subordina a la sabiduría, la fuerza o el linaje, el autor del Zifar cambia la jerarquía, convirtiéndolo en la principal virtud de la que dependen las demás, hasta el punto de influir en el desarrollo e incremento de las cualidades necesarias para el éxito, producto por lo general de la reflexión y el autocontrol. Se prefiere el «seso natural» —vinculado siempre a Dios— que la «letradura», sin que esta sea desdeñada. El primero permite adaptarse a las circunstancias de la realidad con mesura y apercibimiento, de acuerdo con unos fines pragmáticos;  las cualidades de justicia, «buen consejo e buena verdad», hábitos y condiciones imprescindibles del príncipe perfecto, definen sus relaciones con los demás; el esfuerzo físico y moral, aspecto sobresaliente en el prototipo guerrero, le permitirá soportar todas las pruebas, como un nuevo Job-Plácidas, y culminar con éxito los grandes empresas iniciadas. Si a esto añadimos la contención de la codicia y de la soberbia, dos de los principales vicios, tenemos diseñado el ideal del caballero perfecto del siglo xiv desde una óptica ético-moral pragmática, en la que quedan integrados los valores religiosos, los morales y los caballerescos.

las cualidades de justicia, «buen consejo e buena verdad», hábitos y condiciones imprescindibles del príncipe perfecto, definen sus relaciones con los demás; el esfuerzo físico y moral, aspecto sobresaliente en el prototipo guerrero, le permitirá soportar todas las pruebas, como un nuevo Job-Plácidas, y culminar con éxito los grandes empresas iniciadas. Si a esto añadimos la contención de la codicia y de la soberbia, dos de los principales vicios, tenemos diseñado el ideal del caballero perfecto del siglo xiv desde una óptica ético-moral pragmática, en la que quedan integrados los valores religiosos, los morales y los caballerescos.

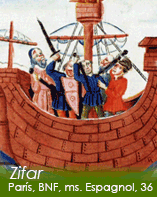

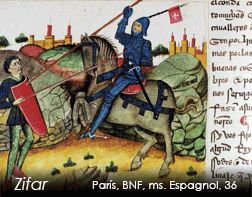

La conducta bélica de los héroes resulta ejemplar: tratan de conocer la justicia y «verdad» de la causa defendida, del mismo modo que procuran no causar daño a quienes no son responsables de los conflictos, concepciones que inciden en la configuración narrativa y estética del libro. Al despreciarse el aspecto lúdico de las armas y ser considerado el combate como el último recurso para dirimir los enfrentamientos, no suelen prodigarse con la misma intensidad que en los libros de caballerías, sin que tampoco se omita la materia: se describen cinco guerras, centradas casi exclusivamente en los principales capitanes, dejando aparte los enfrentamientos personales. El autor no suele extenderse en las descripciones, pero las recrea con cierta variatio: defensa y asedio de plazas, ataques a campamentos sin fortificación, batallas en campo abierto y pequeñas escaramuzas contra el enemigo, para cuyo desarrollo se presentan diversas tácticas. Tanto Zifar como el Caballero Amigo alardean de las estratagemas, sin que rechacen posibilidades como la inusual retirada ante unos combatientes superiores en número, y los más habituales espionaje e intercambio de prisioneros. La guerra está vista desde la perspectiva del caudillo, del mismo modo que las enseñanzas, ofrecidas para que las apliquen los capitanes, del mismo modo que se analiza en sus muy variados aspectos, táctico, ético, religioso y legal. Apenas se ensalzan las virtudes guerreras específicas, subordinadas al «seso natural», distinguiéndose entre el esfuerzo, valorado positivamente, y el atrevimiento, relacionado con el descontrol y la locura, como se plasma en el episodio del Caballero Atrevido. En los duelos singulares independientes Zifar no provoca la lucha: ofrece al enemigo la posibilidad de arrepentimiento y tiende hacia una solución dialogada. El héroe participa en las guerras solo después de ser requerido formalmente, excepto en Mentón, demostrando siempre su condición de capitán precavido y estratega. En la medida de lo posible, los protagonistas evitan el riesgo, son cautelosos frente al peligro y procuran conocer la situación en la que se encuentran, adoptando una actitud reflexiva que les permita controlar, en la medida de lo posible, el curso de la acción. En consonancia con los textos épicos y con el roman, se concede cierta atención al asedio de la ciudad, en el que el héroe actúa a favor de los sitiados, en defensa de una viuda en Galapia y de una joven en Mentón. Finalmente, el tratamiento bélico de Zifar y el de Roboán divergen tanto en su investidura como en la diferente configuración de sus huestes, pues la de este último se compone de caballeros hidalgos, dejando marginados a los caballeros villanos y a los escuderos.

En las relaciones entre Zifar y Grima, esposa modélica, sobresalen más sus conexiones con la amistad y el consejo que los aspectos afectivos, relegados a un segundo plano, sin que se planteen en términos «corteses». Y si el amor apenas está esbozado, por el contrario, al autor le interesa el tema del matrimonio, desarrollado como causa de debate por las ramificaciones legales de su formación y mantenimiento. Por ejemplo, el héroe se «olvida» de su mujer y en su nuevo casamiento está más preocupado por el problema moral que por el sentimental, sin que en ningún momento se incurra en la bigamia, evitada intencionadamente. Tampoco le va a la zaga su hijo Roboán en materia de olvidos, si bien en su historia aparecen ciertos detalles más efusivos, descritos con habilidad mediante recursos indirectos, como algunos gestos rituales (por ejemplo, el besamanos entre Roboán y Nobleza), si bien las conductas de los personajes quedan muy alejadas de la exaltación sentimental del Amadís.

6. Construcción narrativa y sentidos plurales

En los últimos años la crítica ha tratado de demostrar el sentido coherente y la unidad del Zifar, aunque a veces ha llegado al extremo de proponer una estructura casi geométrica. Si esta opción resulta discutible y forzada, en su redacción actual la obra está concebida como una totalidad tanto por su construcción como por su sentido, aunque se detectan ciertos desajustes producidos por la combinación de esquemas argumentales en ocasiones difíciles de conciliar. Por ejemplo, al cañamazo argumental de «El rey que perdió todo», protagonizado por un personaje casado, se superpone el esquema del héroe que contrae matrimonio con la hija del rey a quien ayuda. En estas circunstancias, el autor debe añadir datos nuevos y externos (minoría de edad de la joven y promesa de castidad de Zifar) para conciliar la composición narrativa con la ortodoxia ideológica.

Desde distintos ángulos se ha insistido en la conexión entre el ejemplo de Ferrán Martínez y el resto del Prólogo, relacionables a través del correcto funcionamiento de las potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, que explicarían tanto la conducta del arcediano como los fundamentos que deben presidir la lectura del libro, reflejados, además, en la historia ficticia.  A su vez, Ferrán Martínez se ha movido por unos principios como el «devuelve lo que debes» (redde quod deves), la lealtad, o la magnificencia, en el sentido de realización de actos sublimes, extrapolables al conjunto del libro, en el que los personajes se comportarían como caballeros de Dios. Sin duda, en el Prólogo se destacan tres actitudes que vertebran el exemplum inicial y la estoria narrativa posterior: confiar en Dios; tener «buen seso», y soportar los sufrimientos hasta el éxito final. A su vez, la historia del caballero como la del arcediano se desarrolla en una viaje de ida y de vuelta; el héroe sale del reino para mejorar su situación, mientras que al final restituye la condición regia inicial de su familia. La aventura de Zifar podría considerarse como un jubileo por el resultado del viaje: vuelta a los orígenes, tierra de Dios para todos, remisión de las faltas cometidas, una larga aventura que vivirá más tarde Roboán, quien como su antepasado Tared, perdió un reino, el de las Ínsulas Dotadas porque no supo mantenerlo, si bien logrará aprender la lección. Por otro lado, el jubileo de 1300 oficializaba la finalidad de salvación que todo cristiano debía perseguir. Era la vía para el arrepentimiento y el encuentro de la amistad de Dios, de plena comunión; se abrían tiempos nuevos en los que el cristiano podía encontrar su tierra prometida y estado de gracia perdido por el pecado original y por sus pecados. Desde esta perspectiva inicial, la «errance» de Zifar, plasmada en la evolución progresiva de sus nombres, podrá ser considerada como un camino de perfección alcanzado al final. Desde varios sentidos, el exemplum de Ferrán Martínez puede proyectarse sobre la ficción narrativa, de modo que buena parte de los sentidos y modelos narrativos de la «estoria» amplifican, explican y se retrotraen a la conducta del arcediano.

A su vez, Ferrán Martínez se ha movido por unos principios como el «devuelve lo que debes» (redde quod deves), la lealtad, o la magnificencia, en el sentido de realización de actos sublimes, extrapolables al conjunto del libro, en el que los personajes se comportarían como caballeros de Dios. Sin duda, en el Prólogo se destacan tres actitudes que vertebran el exemplum inicial y la estoria narrativa posterior: confiar en Dios; tener «buen seso», y soportar los sufrimientos hasta el éxito final. A su vez, la historia del caballero como la del arcediano se desarrolla en una viaje de ida y de vuelta; el héroe sale del reino para mejorar su situación, mientras que al final restituye la condición regia inicial de su familia. La aventura de Zifar podría considerarse como un jubileo por el resultado del viaje: vuelta a los orígenes, tierra de Dios para todos, remisión de las faltas cometidas, una larga aventura que vivirá más tarde Roboán, quien como su antepasado Tared, perdió un reino, el de las Ínsulas Dotadas porque no supo mantenerlo, si bien logrará aprender la lección. Por otro lado, el jubileo de 1300 oficializaba la finalidad de salvación que todo cristiano debía perseguir. Era la vía para el arrepentimiento y el encuentro de la amistad de Dios, de plena comunión; se abrían tiempos nuevos en los que el cristiano podía encontrar su tierra prometida y estado de gracia perdido por el pecado original y por sus pecados. Desde esta perspectiva inicial, la «errance» de Zifar, plasmada en la evolución progresiva de sus nombres, podrá ser considerada como un camino de perfección alcanzado al final. Desde varios sentidos, el exemplum de Ferrán Martínez puede proyectarse sobre la ficción narrativa, de modo que buena parte de los sentidos y modelos narrativos de la «estoria» amplifican, explican y se retrotraen a la conducta del arcediano.

La figura del «trasladador» confiere al conjunto también una mínima unidad formal: en el exordio nos proporciona las claves interpretativas, que reaparecen en el final, en donde aclara de nuevo los principales sentidos de la obra. A esto hay que sumar otros procedimientos dispersos como las menciones que relacionan unos episodios con otros, algunas de las cuales reflejan una voluntad constructiva. Grima desempeñará un papel decisivo como consejera dotada de especiales características previsoras, anticipándose al futuro de su marido y de su hijo menor. Una vez que Zifar ha contado la historia familiar de la pérdida del reino, su mujer le señala que las palabras «ayna me sobieron en coraçon, e creo que han de ser verdaderas» (35, 13). Cuando Roboán desea marcharse y Zifar solicita su consejo, se reitera el presentimiento: «eso mesmo [que me contesçio en el vuestro proposito quando me lo dexistes, eso] me consteçio agora en este proposito de Roboan; ca me semeja que de todo en todo que ha de ser vn grant enperador» (383). Y si estos presagios anticipan el resultado de las peripecias de Zifar y Roboán, la intervención milagrosa de la divinidad desempeñará la misma función en dos formas diferentes: anunciando a Zifar que sus desventuras han terminado (91), o a través de la funcional visión del ermitaño (121). También Roboán, tras una oración, escucha la voz del cielo que anuncia su victoria y le recuerda el pendón de las siete doncellas santas (498), quienes podrían ser la encarnación de las siete virtudes. Por tanto, los presagios, las visiones o las voces del cielo señalan la protección divina, la gracia concedida a los héroes, e incluso subrayan la estructura narrativa de la obra, del mismo modo que sucede en relatos hagiográficos como Plácidas o en la literatura caballeresca.

A su vez, buena parte de las acciones de Roboán resultan simétricas respecto a las de su padre. Por limitarme solo a algunos claros ejemplos, tanto Zifar en Galapia como Roboán en Pandulfa auxilian a una mujer indefensa, motivo eminentemente caballeresco, con claros paralelismos en su desarrollo. Una vez alcanzado el trono, padre e hijo deberán hacer frente a distintas rebeliones, en las que destaca el protagonismo del Ribaldo, del mismo modo que el final de las carreras heroicas de ambos es similar. A su vez, el Caballero Atrevido y Roboán llegarán a un reino maravilloso, al reino del Otro Mundo, en donde vivirán unas aventuras representativas de modelos de conducta que deben ser evitados. No obstante, en esta construcción de episodios y en algunos casos de personajes paralelos,  también se manifiesta un mínimo sentido de la variación, a veces señalado en el propio texto. Por ejemplo, la vajilla de las Ínsulas Dotadas es de verdad, frente a la que pusieron ante el Caballero Atrevido (461, 3-4), producto del engaño que podemos achacar a las artes diabólicas. Este último episodio es contado como un exemplum sucedido, mientras que el de las Ínsulas Dotadas corresponde a una experiencia vivida por el protagonista. Los móviles caballerescos de Roboán están más acentuados y se acomodan mejor a la tradición artúrica que los de su progenitor. No desea permanecer en el reino paterno y sale en busca de aventuras para ganar una honra idéntica o superior a la de su hermano Garfín. Su carrera ofrece múltiples paralelismos con las de los jóvenes segundones que no desean permanecer en el espacio familiar. Además el autor muestra una mayor preocupación tanto por la presentación del protagonista como por su cortesía y sus relaciones afectivas. No obstante, las circunstancias biográficas de padre e hijo difieren: Zifar sale como caballero pobre, ya casado y con familia, mientras que Roboán parte soltero, en su juventud, en la edad de las armas, en busca de honor y poder, siendo hijo de rey.

también se manifiesta un mínimo sentido de la variación, a veces señalado en el propio texto. Por ejemplo, la vajilla de las Ínsulas Dotadas es de verdad, frente a la que pusieron ante el Caballero Atrevido (461, 3-4), producto del engaño que podemos achacar a las artes diabólicas. Este último episodio es contado como un exemplum sucedido, mientras que el de las Ínsulas Dotadas corresponde a una experiencia vivida por el protagonista. Los móviles caballerescos de Roboán están más acentuados y se acomodan mejor a la tradición artúrica que los de su progenitor. No desea permanecer en el reino paterno y sale en busca de aventuras para ganar una honra idéntica o superior a la de su hermano Garfín. Su carrera ofrece múltiples paralelismos con las de los jóvenes segundones que no desean permanecer en el espacio familiar. Además el autor muestra una mayor preocupación tanto por la presentación del protagonista como por su cortesía y sus relaciones afectivas. No obstante, las circunstancias biográficas de padre e hijo difieren: Zifar sale como caballero pobre, ya casado y con familia, mientras que Roboán parte soltero, en su juventud, en la edad de las armas, en busca de honor y poder, siendo hijo de rey.

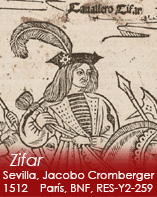

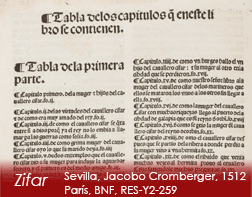

Esta unidad formal se plasma en el desarrollo de la obra como un continuum narrativo segmentado en diferentes capítulos de diversa extensión cambiantes en función de los testimonios; la división en tres partes solo ha sido incluida en la edición de Cromberger (1512), quien imitaría así los modelos editoriales caballerescos fragmentados en varios libros, como sucede en el Amadís de Gaula o en la traducción castellana del Tirante el Blanco. Esta partición puede desvirtuar el sentido del libro, en especial los llamados «Castigos del Rey de Mentón», epígrafe que podríamos atribuir al editor sevillano; su titulación propia y su separación como si fuera independiente propicia la interpretación del conjunto como suma de partes no bien conectadas, sin percibir el esfuerzo realizado por su autor para insertar las enseñanzas teóricas en la totalidad de su ficción. Sitúa dicha lección en un contexto preciso en el que culminan las observaciones dispersas sobre los jóvenes y sobre la importancia de su educación. Por otra parte, Zifar ha nacido en la India, cuyos habitantes se describen como mesurados y bondadosos en «manera e en seso» más que muchos blancos, de modo que su «buen seso natural» queda reforzado por su lugar de procedencia. De acuerdo con los esquemas de una sociedad tradicional, el saber debe practicarse con un sentido moral, culminándose el ciclo con su comunicación, de manera que los conocimientos aprendidos puedan fructificar y multiplicarse. Ambos aspectos se plasman en la actuación de Zifar, quien además enseña a sus descendientes cómo deben comportarse. En cuanto padre, Zifar tenía la obligación de educar a los hijos, por lo que lo hace en la edad apropiada, dándoles las enseñanzas para sus futuras misiones. Las ha expuesto en el momento narrativo adecuado cuando la familia se ha podido reconocer y reunir públicamente, y cuando los jóvenes comienzan su «mancebía», su tercera edad, tienen que valerse por sí mismos y están destinados a gobernar, Garfín como primogénito, y Roboán como segundón al que su propio padre augura un «estado» superior al suyo. Es el momento en que los tratados teóricos recomendaban el aprendizaje de la filosofía moral.

Por otra parte, la tradición más lejana épica y la más cercana caballeresca suministraba modelos narrativos articulados también sobre historias continuadas de padres y de hijos. Dicho paradigma subyace superficialmente en la construcción del libro en la pareja de Zifar-Roboán, cuya culminación implica también la apertura de un nuevo ciclo: las hazañas del Fijo de Bendición, contadas en un libro escrito en caldeo. Desde el inicio el héroe se plantea la posibilidad de restaurar el linaje «abaxado» por la mala condición de Tared, de modo que mediante sus hechos virtuosos llegar a ser rey de Mentón, mientras que Roboán supera a su padre alcanzando el imperio de Triguida. La prehistoria de los antepasados marca y condiciona el destino de los héroes, al pasar de generación en generación y enriquecerse con los hechos de los antepasados. El Fijo de Bendición remite a su antepasado Tared, quien perdió el reino por sus malas costumbres. Además, al estar la geografía del destino final, Triguida, Islas Dotadas, próxima al Paraíso, se renuevan los sentidos culturales y religiosos. Se trata, por tanto, de la historia de un linaje y de una familia, con un centro espacial de reunión de carácter espiritual, significativo por su posición y por su importancia. Después de haber perdido a su familia, llegará Zifar a una ermita, en donde el ermitaño obtendrá la visión de su halagüeño futuro. Una vez alcanzado el trono, el rey de Mentón la mandará convertir en el monasterio del «Sancti Espiritus». Además, en la coronación de Roboán, «lo bendixo el arçobispo de Freçida su chançeller, quando canto misa nueva en el altar de Santi Spiritu do el touo vigilia esa noche» (488, 5). Al final del libro, en el monasterio se reunirá toda la familia (515). Dado que Pérez Gudiel dejó constancia de su devoción por el Sancti Spiritus, en la alusión podría subyacer algún guiño histórico, y con seguridad debemos relacionarla con el contexto catedralicio de Toledo.

Las características de la historia y las palabras del Prólogo en las que se compara el libro con la nuez, han suscitado interpretaciones diversas, que podemos sintetizar a efectos expositivos en estas tres: a) la negación del valor del libro como «exemplum» continuo, por lo general proyectándolo sobre las novelas de caballerías; b) su carácter ejemplar de regimiento de príncipes en el que prima un sentido literal y moral; c) su carácter figurado y alegórico. Ninguna de ellas resulta excluyente, si bien resulta difícil conciliar todos los sentidos.

La posibilidad de una interpretación figurada está bien documentada desde Alfonso X el Sabio hasta las versiones  de la leyenda de San Eustaquio, por lo que el autor del Zifar no haría más que proseguir las pautas de sus modelos. Además, diversos aspectos no pueden explicarse solo desde una perspectiva literal, si bien los resultados no dejan de ser hipotéticos y de difícil control. En esta tesitura, me limitaré a reseñar algunas de las interpretaciones más sólidas, a mi juicio, por estar basadas en una tradición asumida por el libro.

de la leyenda de San Eustaquio, por lo que el autor del Zifar no haría más que proseguir las pautas de sus modelos. Además, diversos aspectos no pueden explicarse solo desde una perspectiva literal, si bien los resultados no dejan de ser hipotéticos y de difícil control. En esta tesitura, me limitaré a reseñar algunas de las interpretaciones más sólidas, a mi juicio, por estar basadas en una tradición asumida por el libro.

Una de las claves para descifrar los sentidos últimos del libro ha sido el nombre del antepasado de Zifar, Tared, por cuya «maldat» fue «abaxado» su linaje, que solo podría ser «redimido» por quien poseyera unas buenas costumbres, antitéticas a las de su antepasado. El nombre es muy similar al del padre de Abraham, Thare, quien llevó a su familia desde Ur de los caldeos a Ham, en Canaam. Alfonso X en la General Estoria amplía las noticias de esta personaje a partir del Libro sobre el nascimiento de Abraham de Abu Ubeit, el mismo escritor hispanoárabe citado en el Zifar en su excurso geográfico sobre Asia. Como la genealogía del Tared novelesco coincide con la del personaje bíblico, difícilmente podemos achacar a la casualidad tal cúmulo de similitudes, e incluso recordaré que ficticiamente el original del Zifar estaba escrito en caldeo. El padre de Abraham llegaba a construir imágenes de ídolos, destruidas por su hijo, y tuvo que salir con su familia de su reino.

El motivo de la partida de Zifar se explica por varias causas concatenadas: la pérdida de los caballos le supone una vida de gran pobreza, lo que, unido al mal consejo recibido por su rey por la envidia de sus caballeros, le lleva a partir del reino recordando las palabras de su abuelo. La causa de la pérdida de las cabalgaduras queda sin explicar, pero puede examinarse desde niveles diferentes: constituye una dura prueba que le afecta en el aspecto más vital de su oficio caballeresco y la sobrelleva con humildad y paciencia ejemplares, sentido literal que se impone. En la tradición en la que se inserta, la leyenda de Plácidas-Eustaquio, proyectada sobre la de Job, la pérdida de los bienes del santo incluye la muerte de todos sus ganados, motivo similar. Pero esta situación no corresponde a ninguna falta de Zifar, por lo que se ha buscado una explicación relacionada con su linaje, remontándolo al pecado de su antepasado Tared.

Por otra parte, el Ribaldo, a partir de un pasaje del Moralium dogma philosophorum, equipara la vida del hombre con una peregrinación (115); posteriormente expone que «[a]sy va ome a parayso, ca primeramente ha de pasar por purgatorio e por los lugares mucho asperos que alla llegue» (133, 10-12), de modo que el sufrimiento tiene sentido unido a la confianza en la recompensa final. Y si el libro se abre con la peregrinación del Jubileo del año 1300, el relato ficticio continúa con la peregrinación de Zifar, y posteriormente con la de Roboán, quien alcanzará la tierra prometida. A esto hay que añadir que la cronología del libro en ocasiones se sitúa en unas fechas significativas, y que a veces los nombres propios adquieren un sentido simbólico aclarado en el texto o a partir de sus significados en árabe, en el que por ejemplo Zifar equivale a viajero (la misma raíz de los safaris actuales), bases sobre las que se han apoyado las interpretaciones figuradas de la obra. La mayoría de ellas coinciden en analizar el relato como la historia de una redención con bases cristianas, si bien resultan divergentes las «figuras» sobre las que la proyectan, pues se ha llegado a proponer desde Cristo, hasta Adán o Abraham. Tampoco hay coincidencia en el tema central destacado, desde el «redde quod debes», hasta la magnificencia, o la idea de que los pecados de las generaciones pasadas pueden ser redimidos por los hechos de la familia, si bien algunos pueden ser complementarios.

La exégesis bíblica acostumbró al hombre medieval a distinguir diferentes niveles de significación que no eran excluyentes, y que de una manera u otra se han aplicado a nuestra obra: desde la interpretación literal, su sentido moral, su carácter de modelo de comportamiento, hasta su sentido alegórico, éste más difícil de ajustar en toda su casuística con el desarrollo de la obra. Sea como fuere, con seguridad la historia ficticia pretende combinar dos aspectos resaltados en el final: la adquisición de una honra y la salvación de las almas. En este sentido, el viaje de Zifar, las aventuras, suponen un camino de pruebas para la redención material y moral de su linaje, culminada por Roboán; tienen un mayor sentido global explicadas desde la tradición bíblica de Abraham y la literaria de Eustaquio-Plácidas como marco de referencia general, sin que me parezcan plausibles todas las interpretaciones realizadas sobre episodios concretos, que necesariamente deben englobarse en un contexto general. Y además, la historia del linaje en el contexto molinista adquiere un claro sentido político.

7. Técnicas narrativas y estilo