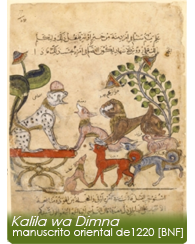

El Calila e Dimna y el Sendebar son los primeros eslabones de la cuentística castellana de tradición oriental.

1. Origen y difusión del Calila e Dimna

El Calila e Dimna tiene su origen en la India, en el ámbito de la predicación religiosa budista, en concreto en las jatakas, que son historias de las reencarnaciones de

Buda. La obra pertenece a los libros denominados nitizâstra (niti, significa ‘conducta’ y zâstra, ‘instrumento de aprendizaje’). Su peregrinaje textual es tan extenso y complejo que únicamente se hará referencia a las etapas más relevantes de su difusión.

El Calila e Dimna tiene su origen en la India, en el ámbito de la predicación religiosa budista, en concreto en las jatakas, que son historias de las reencarnaciones de

Buda. La obra pertenece a los libros denominados nitizâstra (niti, significa ‘conducta’ y zâstra, ‘instrumento de aprendizaje’). Su peregrinaje textual es tan extenso y complejo que únicamente se hará referencia a las etapas más relevantes de su difusión.

La obra original de la que desciende el Calila e Dimna es el Tantrâkhyâyika —compuesta por cinco libros de fábulas de animales, destinados a enseñar el saber a los futuros monarcas—; de esta obra deriva el Panchatantra —aproximadamente del año 300—, que lega gran parte del material del Calila e Dimna, y este se completa con otras colecciones como el Hitopadeza —refundición del Panchatantra—, el Mahabarata o el Kathasaritsagara.

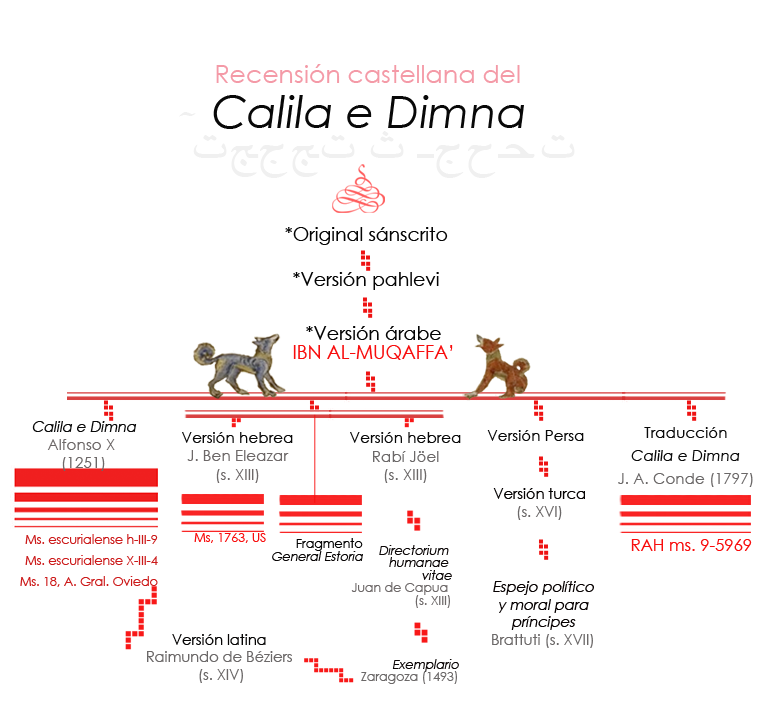

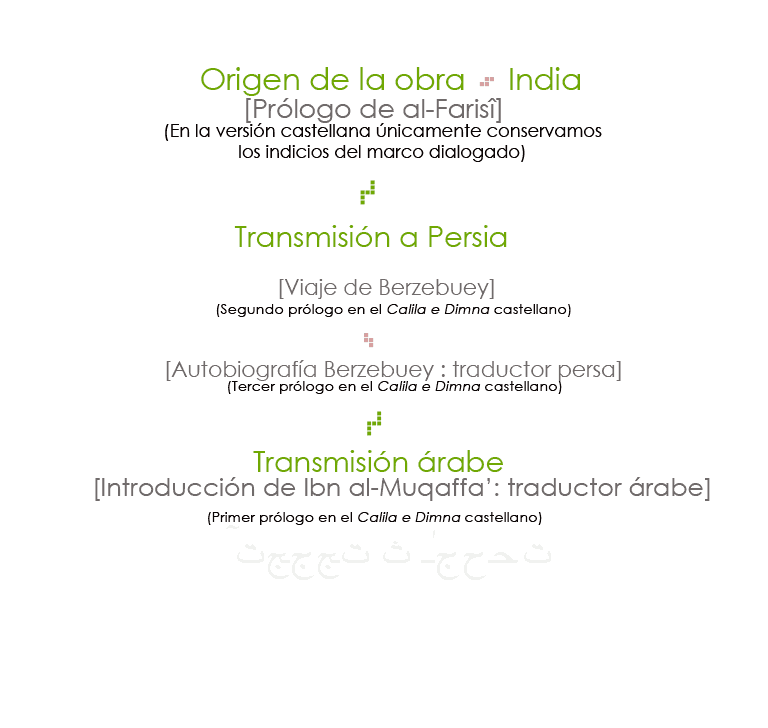

De esta versión primitiva se realizó la traducción pahlevi —persa literario— hacia el año 570; la colección siguió su peregrinaje textual y se sucedieron otras muchas versiones hasta que en el siglo VIII, Ibn al-Muqaffa’ llevó a cabo la traducción al árabe, introduciendo importantes adiciones, las principales son: el razonamiento sobre las religiones que se incluye en la autobiografía de Berzebuey, prólogo de al-Muqaffa’, proceso judicial de Dimna (capítulo IV) y los últimos cuatro capítulos. Del Calila e Dimna árabe derivan, entre otras, las versiones siriaca (siglo X-XI), griega (siglo XI), dos hebreas —la de Joël y la de Jacobo Ben Eleazar, ambas del siglo XIII— y la castellana auspiciada por Alfonso X (1221-1284, rey de Castilla y León 1252-1284) y mandada traducir en 1251.

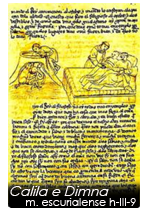

La recensión castellana del Calila, a tenor de los manuscritos conservados, evidencia que en la Edad Media se llevaron a cabo y convivieron dos traducciones castellanas de esta colección, procedentes de la versión árabe, la auspiciada por Alfonso X (1221-1284, rey de Castilla y León 1252-1284) y la realizada a partir de la traslación hebrea en prosa rimada de Jacobo Ben Eleazar (1170-1233). La primera, fechada en 1251, se ha conservado en dos manuscritos del siglo XV, ambos escurialenses, el h-III-9 (A) y el X-III-4 (B). Y en un pequeño fragmento (O) de finales del siglo XV —tan solo veintidós líneas— que se halla en un códice (ms. 18) del Archivo de la Catedral de Oviedo. Y, la segunda, también del siglo XIII, está incluida en el manuscrito 1763 (P), del siglo XV, de la Biblioteca Universitaria de Salamanca; dicho ejemplar reúne diversas obras, originariamente en árabe o hebreo, que forman una recopilación sapiencial. A pesar de que únicamente se conservan los tres prólogos del Calila e Dimna —Introducción de Ibn al Muqaffa’, el viaje de Berzebuey a la India y la historia de Berzebuey —, esta versión permite relacionar la narración del viaje de Berzebuey que aparece en la primera parte de la General Estoria (Libro VII, cap. XLI), con la traducción hebrea.

Raimundus de Biterris —Raimundo de Béziers— tradujo al latín un ejemplar del Calila castellano que habían regalado a doña Juana de Navarra, esposa de Felipe IV el Hermoso. El proyecto se alargó en el tiempo, probablemente por el óbito de la reina en 1305, y finalmente Béziers concluyó su traducción en 1313.

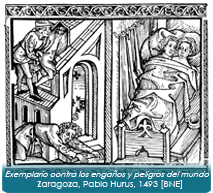

La difusión del Calila e Dimna sigue en auge a finales de la Edad Media, adquiriendo preponderancia las versiones de transmisión occidental. Prueba de ello es el Exemplario contra los engaños y peligros del mundo —traslación al castellano del Directorium humanae vitae de Juan de Capua, traducción latina del último tercio del siglo XIII, procedente de la versión hebrea de Rabí Joël—, que inaugura la transmisión impresa de la obra en Zaragoza, Pablo Hurus, 1493, y que siguió editándose ininterrumpidamente hasta bien entrado el siglo XVI. A mediados de la siguiente centuria, concretamente en 1654 y 1658, el Calila vuelve a ver la luz en letra impresa como Espejo político y moral para príncipes, en dos partes publicadas en Madrid (Domingo García y Morrás, 1654 y Joseph Fernández de Buendía, 1658), de mano de Vicente Bratuti, intérprete de lengua turca de Felipe IV, que se sirvió de un texto turco del siglo XVI el Humayun namado (Libro imperial). Y ya en el siglo XVIII, el erudito y arabista José Antonio Conde (28 de octubre de 1766-12 de junio de 1820), lleva a cabo una traducción del Calila árabe que no procede de la misma rama textual de manuscritos árabes de la del resto de testimonios castellanos.

2. Prólogos: el viaje sapiencial

El proceso de transmisión de la obra queda perfectamente sintetizado en los prólogos que anteceden al Calila e Dimna. La versión castellana consta de tres preliminares, no obstante en el texto árabe se conserva la introducción de ‘Ali ibn al-Shâh al-Farisî que relata el origen del libro y el motivo por el que el filósofo indio Paydeba —o Baideba o Bidpai— escribió esta obra para el rey Dibxalim.

El proceso de transmisión de la obra queda perfectamente sintetizado en los prólogos que anteceden al Calila e Dimna. La versión castellana consta de tres preliminares, no obstante en el texto árabe se conserva la introducción de ‘Ali ibn al-Shâh al-Farisî que relata el origen del libro y el motivo por el que el filósofo indio Paydeba —o Baideba o Bidpai— escribió esta obra para el rey Dibxalim.

La razón es la siguiente: tras la derrota de Poro frente a Alejandro Magno, este dejó en tierras indias a un hombre de su confianza para gobernar. Al cabo de un tiempo los súbditos se sublevaron y nombraron rey a Dibxalim que, contra todo pronóstico, se comportó como un tirano y extendió el temor y el menosprecio entre su pueblo. En vista de esta situación el sabio consejero Paydeba decidió que debía encontrar algún medio para que Dibxalim gobernase con justicia y bondad. Así se presentó un día en palacio y habló tal y como sigue:

Majestad, gozáis del rango de los poderosos padres y antepasados que cimentaron y elevaron el reino antes que vós, erigiendo castillos y fortalezas, extendiendo el país, acaudillando los ejércitos y formando sus falanges. [...] Pero vós, aunque sois rey de buena fortuna, [...] tiranizáis y prevaricáis, sois brutal y altanero con vuestros súbditos, cada vez os comportáis peor y causáis mayor deterioro. Era esencial y natural que hubieráis respetado las huellas de los reyes que os precedieron, que os hubieráis sustentado en las virtudes que os legaron, que hubieráis desarraigado de vós todo lo vergonzoso que os mancilla. Corregid el trato que dais a vuestros súbditos, estableced para estos leyes cuya fama os sobreviva, cuya hermosa grandeza perdure. Ello permanece más allá de la vida; dura cuando ya no dura la salud. Ignorante y loco es quien obra en sus cosas con negligencia y ansia; firme y sagaz el rey que gobierna con mesura y clemencia (Villegas, 1991: 47).

Al oír las palabras del consejero el rey montó en cólera y lo condenó a muerte. Seguidamente lo pensó mejor y lo mandó encarcelar. Transcurrido un tiempo el rey en una noche de insomnio reparó en el discurso de Paydeba, lo llamó, asimiló sus consejos y los puso en práctica. A partir de ese momento el filósofo actuó como ministro del rey y se dedicó a componer libros sobre el recto gobierno.

Dibxalim se interesaba mucho por el problema de la inmortalidad y quería dejar tras de sí algo para ser recordado, pensó en un libro que tratase sobre la moral y la política de los reyes con sus súbditos. Decidido a llevar a cabo tal empresa, rogó a Paydeba que compusiese la obra. El filósofo se puso manos a la obra con la ayuda de un discípulo:

Dispuso quince secciones independientes, cada una dedicada a un problema y su solución, para que todo el que se acercara al libro encontrase en él algo con que reflexionar y conducirse. Todas estas partes formaban un solo libro, que tituló Calila y Dimna y cuyo discurso encomendó a las bestias, a las fieras y a las aves, de modo que su forma fuese esparcimiento tanto para los nobles como para el común y que su contenido proporcionara ejercicio a las mentes selectas. Asimismo, puso en él todo el gobierno que el hombre puede necesitar para sí, para su gente y para sus cosas, y todo lo que requiera en cuanto a su religión, a este mundo, el otro y su principio, incitanto a la obediencia al rey y a apartarse de todo aquello que prive de bien. En resumen: que la disposición que dio al contenido y la forma se ajusta a la que tienen todos los libros sapienciales; y aun siendo los animales motivo de solaz, hay en lo que dicen saber e instrucción (54).

El rey estaba feliz con el libro y quería recompensar a Paydeba. El sabio consejero únicamente solicitó que se custodiase la obra para que no llegase a manos de los persas. Así se hizo y fue depositada en la Biblioteca Real. El preámbulo termina estableciendo la conexión con el siguiente prólogo, es decir con el viaje de Burzuih (Berzebuey) a la India :

Más tarde el rey Cosroes Anuxirwán, que fue un apasionado de los libros y el saber, de la cultura y la investigación, supo de aquel libro y no cejó hasta encomendar al médico Burzuih que lo buscara. Con habilidad consiguió este sacarlo de la India y el libro se conservó entre los tesoros de Persia (56).

En el Calila castellano únicamente perdura la reminiscencia del marco dialogado que plantea al-Farisî:

[…] puso en este libro lo que trasladó de los libros de India: unas cuestiones que fizo un rey de India que avía nonbre Dicelem; y al su alguazil dizían Burduben (Cacho Blecua y Lacarra, 1985: 102).

El primer prólogo, que aparece en la versión castellana, narra la transmisión de la obra a Persia a través del viaje del filósofo Berzebuey a la India en busca de las hierbas de la inmortalidad. Llegado allí y tras una larga búsqueda, los filósofos indios le convencen de que la inmortalidad se consigue a través del saber:

Y ellos dixéronle que eso mesmo fallaran ellos en sus escripturas que él avía fallado, y, propiamente, el entendimiento de los libros de la su filosofía y el saber que Dios puso en ellos son los cuerpos y que la melezina que en ellos dizía son los buenos castigos y el saber; y los muertos que resucitavan con aquellas yervas son los omnes nescios que non saben cuándo son melezinados en el saber, y les fazen entender las cosas y esplanán[dol]as aprenden de aquellas cosas que son tomadas de los sabios; y luego, en leyendo, aprenden el saber y alunbran sus entendimientos (101).

Tras esta revelación, Berzebuey busca las escrituras, las traduce al persa e introduce su autobiografía —en algunas versiones árabes se explica que, como recompensa a su labor, pide que se incluya la historia de su vida—. Seguidamente se detiene en su proceso educacional: en primer lugar una fase elemental (gramática) a la que sigue una profunda lectura y asimilación de los conocimientos y, por último, la puesta en práctica de todo el saber aprehendido (es, en definitiva, el modelo de adquisición del saber en la sociedad medieval). La reflexión continúa en un tono más trascendente, el saber debe utilizarse en pro del bien perdurable porque todo lo mundanal perece:

[…] el más piadoso físico es aquel que primeramente comiença a melezinar su alma y sus enfermedades; y el que es en mejor estado es aquel que con su física trabaja en emendar su estado para el otro siglo, y que non toma el arte de la física por mercaduría y por ganar la riqueza d’este mundo. Y el que quiere por su física aver el gualardón en el otro siglo non le menguava riqueza en este mundo (104-05).

Una vez que Berzebuey comprende los límites de su ciencia y de la condición humana adopta una postura próxima al ascetismo y se dedica a ejercer gratuitamente su profesión. Según sus propias palabras:

[…] y yo non quise ál, salvo contender con mi alma y defenderla de non se abraçar de las cosas que nunca ovo ninguno, que por ellas non apocase su algo y que non acresciere su lazerío (106).

Se introduce de este modo un monólogo dirigido al alma en el que se muestra el debate interior del individuo con su propio pensamiento y voluntad. Las premisas, que se exponen, pueden sintetizarse en las que se resumen a continuación:

- Trabajar para conseguir el «otro siglo» y no dejarse vencer por los atractivos mundanales.

- No abusar de la compañía de los seres queridos ya que cada uno se enfrenta solo a la otra vida.

- No codiciar bienes mundanos para ganar el favor de los seres más cercanos.

- No fiarse de las riquezas ni de las dignidades mundanas.

- Salvar a los hombres pensando que ello conduce al bien perdurable.

- Trabajar duro en esta vida para hallar la recompensa posterior.

Estos pensamientos reflejan, indudablemente, el aprendizaje que obtuvo Berzebuey de su viaje a la India:

Y por ende fallé que las obras del otro siglo son las cosas que libran a los omnes de sus enfermedades. Y fallé que la enfermedad del ánima es la mayor enfermedad. Y por eso desprecié la física y trabageme de la ley, y ove ende sabor, y dubdé en la física, y non fallé en sus escrituras mejoría de ninguna ley (108).

Así intentó descubrir qué «ley» (religión) era la verdadera, profundizando en los principios básicos que las sustentaban, pero los resultados no fueron satisfactorios: «y nin fallé en ninguna d’ellas razón que fuese verdadera nin derecha, nin tal que la creyese omne entendido y non la contradixiese con razón» (108).

Se insertan, a partir de aquí, una serie de apólogos que ilustran las bases de su conducta: no creer en las cosas inseguras («El ladrón y el rayo de luna», pp. 109-10) y, por tanto, seguir las indicaciones de la buena conciencia («El amante que cayó en manos del marido», pp. 111-12). Según él, la persona que huye de la bondad lo hace guiado por el «flaco entendimiento», juicio respaldado por el apólogo: «El mercader que se entretuvo oyendo cantares» (p. 113). Su resolución es refugiarse en la religión como única salida a su rechazo del mundo y vía hacia el bien. Valiéndose de una larga disertación, plantea la dificultad que representa entregarse a la vida religiosa, sufriendo las continuas reminiscencias de los bienes materiales. Resuelve su desasosiego espiritual con un equilibrio entre la vida religiosa y sus principios y la vida material. Opta por participar de las desgracias y sinsabores que nos acechan, inherentes a nuestra propia condición de seres humanos y al lugar que ocupamos en el mundo. El hombre es la criatura más perfecta y es el único ser que puede conseguir equiparar la pena y el placer; está, por tanto, en manos del hombre hacer que la vida valga la pena vivirla. Y un instrumento para lograr esto será la religión. Termina su historia con la «Alegoría de los peligros del mundo», que sirve para reflejar el continuo debate entre la fugacidad de esta vida y la débil condición humana, y las desgracias y engaños de este mundo. El camino será la religión, pero además el saber:

[…] y torneme de las tierras de India a mi tierra, después que ove trasladado este libro. Y tove que traía algo en él para quien le entendiese, et rogué a Dios por los oidores d’él, que fuesen entendedores de las sus sentencias y del meollo que yaze en ellas (121).

El traductor árabe Ibn al-Muqaffa' también interpola una introducción (pp. 89-98) en la que explica la misión de los filósofos, que es buscar el saber y transmitirlo, sirviéndose de «esemplos y semejanças», que tienen que ser razonados, metafóricos —«dezir encobiertamente lo que querían», p. 90)— y con carácter didáctico.

Después se centra en el cometido del lector ante el libro cuyo fin es la comprensión total de la obra. El punto de partida es la propia médula del saber:

Y sepas que la primera cosa que conviene al que este libro leyere es que se quiera guiar por sus antecesores, que son los filósofos y los sabios, y que lo lea, y que lo entienda bien, y que non sea su intento de leerlo fasta el cabo sin saber lo que ende leyere; ca aquel que la su intención será de leerlo fasta en cabo y non lo entendiere nin obrare por él non fará pro el leer nin avrá d’él cosa de que se pueda ayudar (p. 91).

La aspiración del traductor árabe es conseguir un lector informado capaz de enfrentarse al texto y aprehender el saber que este encierra, para ello el propio Ibn al-Muqaffa’ aporta las claves precisas para alcanzar una total asimilación de los conocimientos a través de distintos cuentos:

- El discípulo o receptor debe esforzarse y trabajar para adquirir el saber («El hombre engañado por los cargadores», pp. 91-92).

- Hay que profundizar en los cuentos y no quedarse con la mera anécdota, ya que encierran una lección provechosa: «es menester [...] que entienda lo que leyere, y que sepa que ha otro seso encubierto; ca si no lo sopiere, non le terná pro lo que leyere» (p. 92) («El ignorante que quería pasar por sabio», pp. 92-93).

- Los conocimientos adquiridos no tendrán validez si no se ponen en práctica —relación entre el saber y el obrar— («El hombre que dormía mientras le robaban», pp. 93-94).

- Hay que emplear el saber en llevar a cabo buenas obras («El hombre que quería robar a su compañero», pp. 95-96).

- El sabio debe cuidarse del engaño y buscar siempre la verdad, ya que él es el transmisor del saber y el camino hacia la verdad («El pobre que se aprovechó del ladrón», pp. 96-97).

Se deduce, por tanto, que la vía para conseguir el saber es la lectura que aporta los conocimientos, el contacto directo con el maestro y la puesta en práctica del saber, todo este complejo proceso culminará cuando el discípulo se convierta, a su vez, en maestro y enseñe todo lo que ha aprendido.

Ibn al-Muqaffa' cierra este preliminar justificando su intervención y resumiendo su labor en la cadena de transmisión del texto:

Y nós, pues leemos en este libro, trabajemos de le trasladar del lenguaje de Persia al lenguaje arávigo. Y quesimos y tovimos por bien de atraer en él un capítulo de arávigo en que se mostrase el escolar discípulo en la fazienda d’este libro, y es este el capítulo (98).

Como puede observarse cada prólogo del Calila e Dimna representa una escala de su extenso peregrinaje y, a pesar de que estos preliminares participan de la historia y la leyenda, han sido muy útiles para ir engarzando las piezas de la transmisión de esta obra.

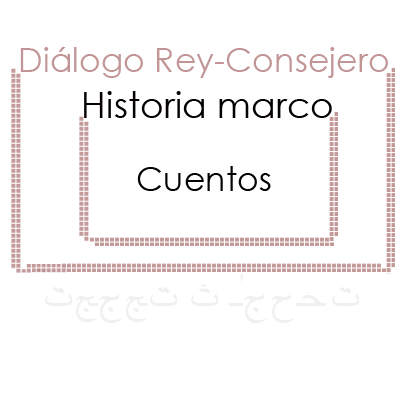

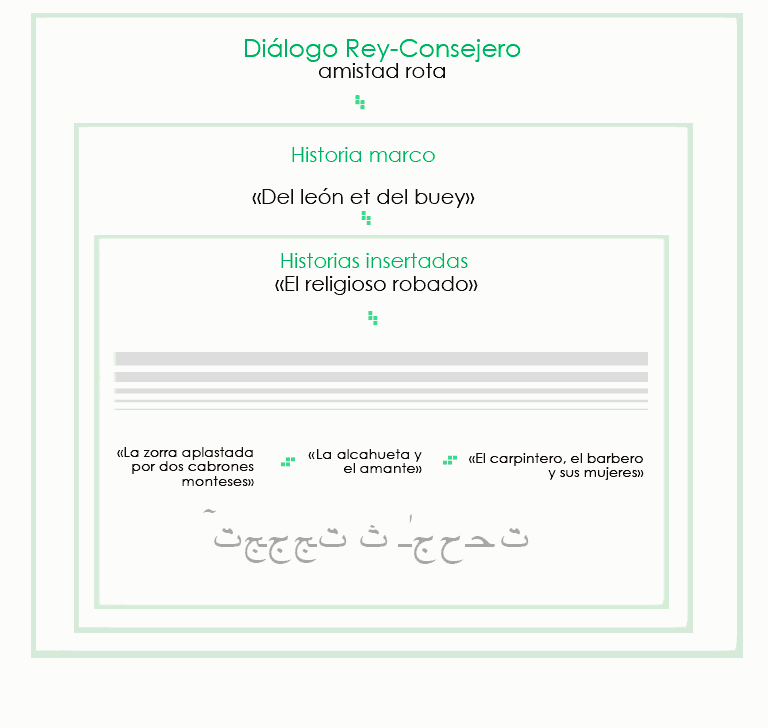

3. Estructuración del contenido: marco dialogado, historia marco y cuentos insertados

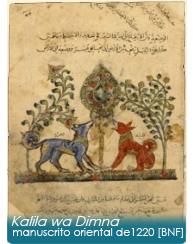

El Calila e Dimna se compone de quince historias independientes que están presididas por el diálogo entre el rey indio Dicelem y su filósofo-consejero Burduben. A cada pregunta del monarca, su privado contestará con una narración que ilustra el tema elegido, por ejemplo, en el capítulo III (pp. 122-78) el monarca pide información sobre «los dos que se aman y los departe el mesturero, falso, mentiroso [...]» (p. 122); el fiel privado apoyará su argumentación en la historia de los dos lobos Calila y Dimna (personajes que dan título a la colección). No obstante, este sencillo esquema estructural —tan prolífico en la literatura medieval— se complica porque a su vez cada una de las narraciones de la obra se convierte en una historia marco a la que se le insertan numerosos cuentos:

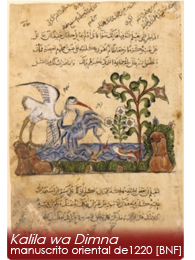

La función de las historias secundarias es la de potenciar e intensificar el marco narrativo. A través de distintos cuentos los personajes de la historia principal apoyarán sus argumentaciones para influir en el ánimo del receptor y, por tanto, en el desarrollo de la narración marco. Sirva como ejemplo el capítulo VI «De los cuervos y de los búhos»

(pp. 224-52), en el que el rey desea que su consejero desarrolle el tema «del omne que se engaña en el enemigo que le muestra lealtad y amor»(p. 224). La historia principal es el relato del brutal ataque de los búhos a los cuervos y cómo estos trazan un plan para vengarse de su enemigo. Un cuervo fingirá haber sido maltratado y echado de su manada e irá al rey de los búhos para que lo acepten, ofreciendo contarles todos los secretos de los de su especie. Allí aprenderá el modo de vida de los búhos y facilitará la venganza.

La función de las historias secundarias es la de potenciar e intensificar el marco narrativo. A través de distintos cuentos los personajes de la historia principal apoyarán sus argumentaciones para influir en el ánimo del receptor y, por tanto, en el desarrollo de la narración marco. Sirva como ejemplo el capítulo VI «De los cuervos y de los búhos»

(pp. 224-52), en el que el rey desea que su consejero desarrolle el tema «del omne que se engaña en el enemigo que le muestra lealtad y amor»(p. 224). La historia principal es el relato del brutal ataque de los búhos a los cuervos y cómo estos trazan un plan para vengarse de su enemigo. Un cuervo fingirá haber sido maltratado y echado de su manada e irá al rey de los búhos para que lo acepten, ofreciendo contarles todos los secretos de los de su especie. Allí aprenderá el modo de vida de los búhos y facilitará la venganza.

La estructura de este capítulo es circular y simétrica, se llevan a cabo dos consejos: uno por parte de los cuervos, tras el ataque de los búhos, para urdir la represalia, y otro a la llegada del cuervo espía a la morada de los búhos para decidir qué hacer con él. En ambas reuniones los más sabios de la bandada darán su opinión y la fundamentarán con un cuento. En la corte de los búhos uno de los privados del rey aconseja la muerte del cuervo, porque sostenía que todo el mundo vuelve a su naturaleza y que nunca podrían contar con la lealtad de un enemigo como era el cuervo, y para sustentar su opinión relata la historia de «La rata transformada en niña»

(pp. 244-46): un religioso recoge una rata, que había caído de las garras de un milano, y pide a Dios que la convierta en niña. Así se hace y la niña crece hermosa y sana. Llegó la hora de concertar su matrimonio y el santo hombre quiso el mejor marido para la niña; habló con el sol y este le dijo que el ángel era más poderoso que él; se dirigió al ángel y este lo remitió al viento; el viento al monte y el monte al ratón. El religioso volvió a rogar a Dios que transformase a la niña en rata para poder casarla con el ratón.

La estructura de este capítulo es circular y simétrica, se llevan a cabo dos consejos: uno por parte de los cuervos, tras el ataque de los búhos, para urdir la represalia, y otro a la llegada del cuervo espía a la morada de los búhos para decidir qué hacer con él. En ambas reuniones los más sabios de la bandada darán su opinión y la fundamentarán con un cuento. En la corte de los búhos uno de los privados del rey aconseja la muerte del cuervo, porque sostenía que todo el mundo vuelve a su naturaleza y que nunca podrían contar con la lealtad de un enemigo como era el cuervo, y para sustentar su opinión relata la historia de «La rata transformada en niña»

(pp. 244-46): un religioso recoge una rata, que había caído de las garras de un milano, y pide a Dios que la convierta en niña. Así se hace y la niña crece hermosa y sana. Llegó la hora de concertar su matrimonio y el santo hombre quiso el mejor marido para la niña; habló con el sol y este le dijo que el ángel era más poderoso que él; se dirigió al ángel y este lo remitió al viento; el viento al monte y el monte al ratón. El religioso volvió a rogar a Dios que transformase a la niña en rata para poder casarla con el ratón.

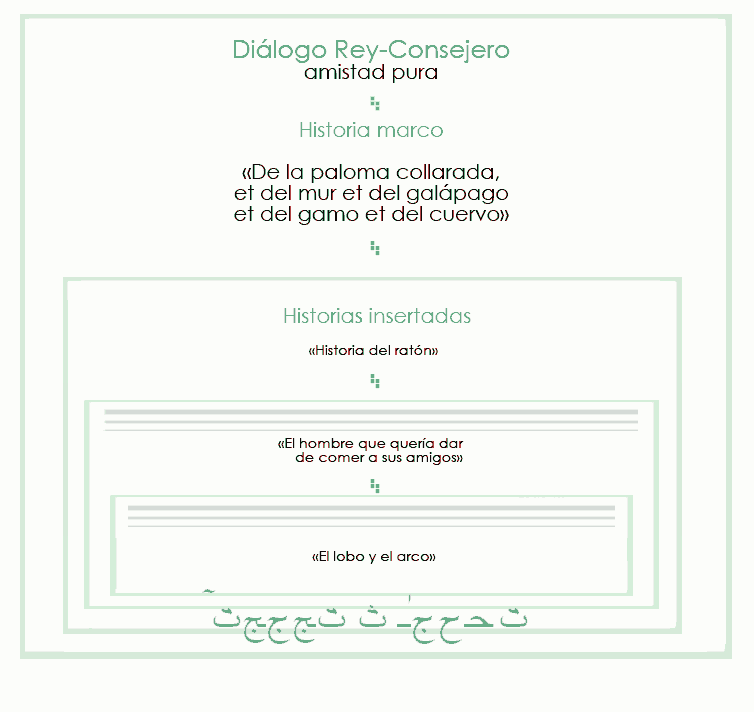

El esquema de la estructura narrativa de las historias insertadas puede complicarse con distintos procedimientos de ordenación literaria, principalmente con la caja china y el ensartado. El primero de ellos se basa en la introducción de una historia dentro de otra, es decir, el personaje de un cuento narra a su vez otro y así sucesivamente, de modo que el punto de vista narrativo alcanza altas cotas de complejidad.

El caso más llamativo del Calila e Dimna se encuentra en el capítulo V . El rey Dicelem requiere información a su privado sobre la amistad pura y la narración «De la paloma collarada y del mur y del galápago y del gamo y del cuervo» (pp. 202-23) constituye la historia marco.

En tierra de Duzat, tenía su nido el cuervo Geba y un día presencia como un pajarero extiende sus redes y esparce trigo para atraer a los pájaros. En la trampa caen la «paloma collarada» y su bandada, pero unen sus fuerzas y consiguen escapar de la trampa, alzándose todas con la red. El cuervo las sigue. Las palomas se dirigen hacia la madriguera de un ratón amigo suyo que las ayudará royendo los hilos; así lo hace y el cuervo se queda tan impresionado que decide entablar amistad con el ratón. Al poco tiempo los dos amigos se trasladan donde habitaba un galápago, muy estimado por el cuervo, y los tres animales comienzan una vida en común.

El ratón cuenta su historia, y comienza la caja china: vivía en casa de un religioso y se alimentaba de lo que su amo guardaba. Un día se hospedó allí un viajero que había recorrido mucho mundo y mientras hablaban, el religioso daba palmas para espantar al ratón del canasto de la comida.

El huésped, en vista del hecho, cuenta una historia que presenció: un hombre desea invitar a sus amigos pero no tiene nada que darles. Su esposa se muestra preocupada y para tranquilizarla narra lo sucedido a un ballestero con el lobo.

Un ballestero sale a cazar venados, ve uno y lo mata; después de camino a casa con la presa lo sorprende un puerco salvaje, lo hiere de muerte pero el animal lo ataca y mata al ballestero. En esto pasa un lobo y viendo tal banquete decide comer y llevarse parte del festín, pero al cortar la cuerda del arco, este se dispara y mata al lobo.

El cuento del hombre y sus invitados queda incompleto en los manuscritos castellanos (no obstante puede reconstruirse con la versión árabe: la mujer prepara lo único que tiene, esto es arroz y sésamo. Limpia el sésamo y lo pone a secar, en esto el perro se mea en el sésamo. La esposa, mantiene la calma, mezcla el sésamo con el arroz y prepara la cena).

Así pues, la acción vuelve al ámbito del religioso y su huésped. Después de oír esta historia, el buen hombre se aviene a aceptar la ayuda del viajero para terminar con el ratón. Le propone cavar una cueva para descubrir el lugar por donde el roedor accede al canasto de los víveres. Llegan a la madriguera del ratón y descubren con gran alegría que este se servía de un tesoro de monedas a modo de trampolín. En este momento comienzan las penalidades del ratón que no puede conseguir comida y cuando se acerca al dinero es descubierto y molido a palos. Abandona la casa y se va al campo.

En el transcurso de esta conversación (autobiografía del ratón) aparece un gamo que huía de unos cazadores, los tres amigos le ofrecen su ayuda y se queda a vivir con ellos, a partir de este momento se demostrarán su amistad, ayudándose en las contrariedades.

Como se puede seguir a través de este sucinto resumen argumental, uno de los protagonistas de la historia marco, el ratón, cuenta su vida, un personaje de esta narración expone un hecho que él mismo presenció («El hombre que quería dar de comer a sus amigos» ). A su vez, el narrador principal de este cuento relata la aventura de «El lobo y el arco»; tras oír el cuento la mujer del narrador acepta la decisión de su esposo. El religioso, por su parte, también sigue el consejo del huésped. Por tanto, ambas historias logran su cometido, persuadir a sus respectivos oyentes.

El otro procedimiento que se ha mencionado es el ensartado y consiste en unir varias narraciones por un personaje común que las protagoniza o las presencia; en este caso las historias se sitúan al mismo nivel narrativo.

En el capítulo III, se cuenta como Dimna para favorecer y acercarse al rey león, va a entrevistarse con el buey —que había tenido a todo el poblado aterrorizado con sus bramidos—, y le solicita que lo acompañe a ver al león. El buey accede con la condición de que Dimna le prometa que no sufrirá ningún daño. Así se hace y el buey es recibido por el monarca. Le cuenta todo lo que le ha sucedido hasta llegar allí y el león le invita a que viva en su territorio y lo hace su consejero, hasta tal punto que se convierte en el favorito. Esto despierta la envidia de Dimna que se siente rechazado y se lo comenta a su hermano Calila, este le dice: «pues acaesció a ti lo que acesció al religioso» (p. 137).

A un religioso le sustraen unos paños muy valiosos y sale en busca del ladrón, a lo largo del camino es testigo de tres episodios que le ayudarán a comprender cuál ha sido su error («El religioso robado»,

pp. 137-41). En primer lugar, ve a unas cabras montesas peleando y llenas de heridas, en esto se acerca una zorra a lamer la sangre y termina aplastada entre los dos animales («La zorra aplastada por dos cabrones monteses»,

p. 138). Sigue su camino y se hospeda en casa de una alcahueta que estaba muy molesta porque su manceba se había enamorado de un joven. Y, para poner fin a la situación, planea matarlo. Intenta, mientras el mozo duerme, con una caña introducirle por la boca un veneno con tan mala suerte que la vieja estornuda y se envenena a sí misma («La alcahueta y el amante»,

pp. 138-139). Y, por último, reanuda su marcha el religioso y esa noche es huésped de un carpintero. La esposa de este tiene un amante y la mujer del barbero oficia entre ellos de medianera. Esa noche el marido se ausenta y la esposa manda llamar a su amigo por medio de su vecina. El carpintero vuelve inesperadamente, descubre al amante y castiga duramente a su mujer atándola a un pilar del patio. La esposa del carpintero le ruega a su amiga que ocupe su lugar mientras visita a su amante y le asegura que volverá. Acepta el ruego y estando atada se levanta el carpintero y llama a su esposa, la vecina para no ser descubierta calla; el marido se enfada le lanza una navaja y le corta la nariz. Cuando vuelve la esposa desata a su vecina y se coloca en su lugar; viendo la gran oportunidad que tenía, comienza a clamar a los cielos para que prueben su inocencia restituyéndole la nariz. El marido sale, ve a su mujer intacta y la perdona. Pero la mujer del barbero tiene que justificar la falta de su nariz e inventa un engaño. El barbero le pide sus herramientas para irse a trabajar, ella solo le da la navaja, él se enfada la persigue, ella cae y finge que su marido le ha cortado la nariz. Sus parientes acusan al marido y se lo llevan preso («El carpintero, el barbero y sus mujeres»,

pp. 139-141).

A un religioso le sustraen unos paños muy valiosos y sale en busca del ladrón, a lo largo del camino es testigo de tres episodios que le ayudarán a comprender cuál ha sido su error («El religioso robado»,

pp. 137-41). En primer lugar, ve a unas cabras montesas peleando y llenas de heridas, en esto se acerca una zorra a lamer la sangre y termina aplastada entre los dos animales («La zorra aplastada por dos cabrones monteses»,

p. 138). Sigue su camino y se hospeda en casa de una alcahueta que estaba muy molesta porque su manceba se había enamorado de un joven. Y, para poner fin a la situación, planea matarlo. Intenta, mientras el mozo duerme, con una caña introducirle por la boca un veneno con tan mala suerte que la vieja estornuda y se envenena a sí misma («La alcahueta y el amante»,

pp. 138-139). Y, por último, reanuda su marcha el religioso y esa noche es huésped de un carpintero. La esposa de este tiene un amante y la mujer del barbero oficia entre ellos de medianera. Esa noche el marido se ausenta y la esposa manda llamar a su amigo por medio de su vecina. El carpintero vuelve inesperadamente, descubre al amante y castiga duramente a su mujer atándola a un pilar del patio. La esposa del carpintero le ruega a su amiga que ocupe su lugar mientras visita a su amante y le asegura que volverá. Acepta el ruego y estando atada se levanta el carpintero y llama a su esposa, la vecina para no ser descubierta calla; el marido se enfada le lanza una navaja y le corta la nariz. Cuando vuelve la esposa desata a su vecina y se coloca en su lugar; viendo la gran oportunidad que tenía, comienza a clamar a los cielos para que prueben su inocencia restituyéndole la nariz. El marido sale, ve a su mujer intacta y la perdona. Pero la mujer del barbero tiene que justificar la falta de su nariz e inventa un engaño. El barbero le pide sus herramientas para irse a trabajar, ella solo le da la navaja, él se enfada la persigue, ella cae y finge que su marido le ha cortado la nariz. Sus parientes acusan al marido y se lo llevan preso («El carpintero, el barbero y sus mujeres»,

pp. 139-141).

4. El Calila e Dimna como espejo de príncipes

El Calila e Dimna es un compendio de castigos destinado a la formación de los gobernantes; es, por tanto, un espejo de príncipes. La universalidad ética de sus contenidos propició el interés por la obra y su total asimilación en el contexto cultural e ideológico de la Castilla del siglo XIII. No hay que olvidar que el Calila, a lo largo de su extenso bagaje de transmisión y pese a las modificaciones, adiciones o supresiones de que ha sido objeto, nunca ha mudado su entidad de manual de formación.

El Calila e Dimna es un compendio de castigos destinado a la formación de los gobernantes; es, por tanto, un espejo de príncipes. La universalidad ética de sus contenidos propició el interés por la obra y su total asimilación en el contexto cultural e ideológico de la Castilla del siglo XIII. No hay que olvidar que el Calila, a lo largo de su extenso bagaje de transmisión y pese a las modificaciones, adiciones o supresiones de que ha sido objeto, nunca ha mudado su entidad de manual de formación.

A través de las distintas historias marco que componen la obra se nos ofrece un completo elenco de las principales cualidades que ha de contemplar el mandatario para gobernarse a sí mismo y a los demás.

En la esfera de actuación social se insiste sobremanera en la amistad y sus distintos tipos (siguiendo la clasificación aristotélica): la amistad pura, encarnada por los personajes del capítulo V

(la paloma, el ratón, el cuervo y el gamo) que permanecen unidos y se ayudan en las contrariedades; la amistad por interés (cap. IX): «y el omne sabio, a la ora de la cuita, faze amistad con sus enemigos» (p. 267); la amistad rota a causa de la envidia y codicia, es el caso de la historia de Calila y Dimna: Dimna siente que su lugar ante el rey ha sido arrebatado por el buey y no parará hasta conseguir que el león mate al buey (cap. III). Este episodio no podía terminar así, es decir, Dimna no debía quedar sin castigo, de ahí que el traductor árabe introdujese el capítulo IV para escarmentar al «mesturero y falso». La amistad también puede perderse a causa de los celos (cap. VII): la mujer del galápago está celosa de la amistad de su esposo con un simio e inducirá a su esposo a matar al simio, este se da cuenta del peligro que corre y consigue escapar. Y, por supuesto, otro motivo para romper la amistad es la venganza (cap. X): un rey tiene una ave muy querida, un día el hijo de esta entra en el palomar, el hijo del monarca se enfada y mata al pájaro. El ave se vengará matando al hijo del rey; luego el mandatario quiere convencer al ave de que pueden volver a ser amigos, pero ella sabe muy bien que es imposible: «y tú quieres vengar lo que fize a tu fijo [...]. Y por lo que yo tengo en el coraçón conosco lo que tú tienes en el tuyo. Et non me es bien la tu compaña, ca nunca vez te nenbrarás de lo que fize a tu fijo, nin yo de lo que tu fijo fizo al mío» (p. 276). La enemistad también está representada en la «Historia de los cuervos y los búhos» (cap. VI).

Por lo que se refiere a las pautas de conducta individual, uno de los principios más consignados en todos los compendios de castigos de tradición oriental es el no obrar con precipitación: «Este es el fruto del apresuramiento, y del que non comide la cosa antes que la faga, y que sea bien cierto d’ella: arrepentirse cuando non le tiene pro» (p. 266). Del mismo modo, se ensalza el buen entendimiento y la sabiduría como virtud rectora del comportamiento (cap. XVI): «el saber non se acaba sinon con sofrimiento y con seso y con certedunbre» (p. 323); y se recomienda huir de la necedad (cap. XII): «El necio non se dexa de fazer mal fasta que le acaece algún daño» (p. 302). Otro de los argumentos más frecuentes es aconsejarse uno mismo y prestar atención a las recomendaciones (cap. XVIII), así como ser consciente de las propias posibilidades y el lugar que corresponde a cada cual: «loco es el que se entremete de fazer lo que non le está bien y mudarse de la medida a otra que non le está bien; que a las vezes acaece mucho mal [...] y así se derraman sus cosas y sus estados» (p. 304). También es fundamental no fiarse de los que te rodean hasta que te hayan demostrado su lealtad (cap. XVII): «Una de las cosas por que omne es salvo es en ser enviso; y una de las cosas por que es el omne enviso es ser sospechoso del conpañero fasta que sea bien cierto que le tiene buena voluntad». Más aún el rey que tiene que rodearse de consejeros (caps. XIV y XV):

Señor, el rey no puede fazer ninguna cosa que bien le esté sin aver consejo con sus privados y con sus leales vasallos. Y ellos non le pueden dar buen consejo sinon guardando el amor, y seyendo leales y castos y de buen consejo

[...]

Y la carrera por que se enderesçan la carrera y los fechos del rey son conoscer él a aquellos de quien se quiere ayudar, y de qué acuerdo es cada uno d’ellos, y qué ayuda avrá d’él. Y después que esto supiere de cierto meta en cada un fecho y en cada un oficio aquel que entendiere que lo fará mejor, y así será seguro de non rescebir pesar en aquel fecho. Desí deve gualardonar al que bien fiziere de sus privados por el bien que fizo, y castigar y resistir al que mal fiziere; que si menospreciare al bueno y gualardonare al malo, confonderse á toda su fazienda, y confonderse á su fecho (pp. 305-06).

En definitiva, la virtud que da consistencia a todo el aparato ético del comportamiento humano es la mesura (cap. XI):

Sepas que la cosa con que deve el rey guardar su reino y sostener su poder y honrar a sí mesmo es mesura. Ca la mesura guarda la sapiencia y la honra. Y la materia de la onra es aconsejarse con los sabios y con los entendidos, y fazer su obra de vagar. Y la más santa obra y la mejor para cada uno es la mesura, cuanto más para los reyes, que propiamente se deven consejar con los sabios y con los fieles, por tal que les departan el buen consejo y gelo muestren y que los ayuden con la nobleza de coraçón (pp. 279-80).

Todos estos principios de conducta son los que llevan al hombre a conseguir la bienaventuranza —no se olvide que el médico persa emprendió su viaje en busca de las hierbas de la inmortalidad—. Y lo que conduce a la vida eterna es la sabiduría. La equiparación del saber con la inmortalidad es una cuestión hartamente repetida en la literatura sapiencial. El libro, en este caso el Calila e Dimna, será el medio transmisor del saber y contribuirá a mejorar el mundo, de ahí que vaya destinado a los que han sido designados para regir al pueblo y trabajar por el bien común, a los reyes y a los altos dignatarios, es decir, a la corte.

5. Difusión del Calila e Dimna: el Exemplario contra los engaños y peligros del mundo

De la versión árabe del Calila e Dimna, como ya se apuntó al inicio de este estudio, derivan entre otras, la castellana del siglo XIII auspiciada por

Alfonso X y dos hebreas también del siglo XIII, la de Jacobo Ben Eleazar y la de Rabí Joël. De esta última procede la versión latina titulada Directorium humanae vitae de Juan de Capua del judío converso Juan de Capua, fechada aproximadamente entre 1273 y 1305. Gracias a la versión de Capua, el Calila e Dimna fue conocido en toda Europa ya que se llevaron a cabo a partir de esta obra numerosas traducciones, las más relevantes fueron la alemana (El libro de sabiduria de los viejos maestros) y la castellana, realizada alrededor de 1445 y publicada por primera vez en Zaragoza en 1493, conocida bajo el título de Exemplario contra los engaños y peligros del mundo

.

De la versión árabe del Calila e Dimna, como ya se apuntó al inicio de este estudio, derivan entre otras, la castellana del siglo XIII auspiciada por

Alfonso X y dos hebreas también del siglo XIII, la de Jacobo Ben Eleazar y la de Rabí Joël. De esta última procede la versión latina titulada Directorium humanae vitae de Juan de Capua del judío converso Juan de Capua, fechada aproximadamente entre 1273 y 1305. Gracias a la versión de Capua, el Calila e Dimna fue conocido en toda Europa ya que se llevaron a cabo a partir de esta obra numerosas traducciones, las más relevantes fueron la alemana (El libro de sabiduria de los viejos maestros) y la castellana, realizada alrededor de 1445 y publicada por primera vez en Zaragoza en 1493, conocida bajo el título de Exemplario contra los engaños y peligros del mundo

.