La cuentística castellana medieval se desarrolla fundamentalmente en tres ámbitos culturales: el discurso cortesano, homilético y escolar. A los que hay que sumar, pese a que poco sabemos, el discurso oral, folclórico.

1. Orígenes de la cuentística medieval: ámbito cortesano.

Las primeras colecciones de cuentos en castellano fueron traducidas directamente del árabe en el siglo XIII y auspiciadas por dos miembros de la familia real, el Calila e Dimna por Alfonso X (1221-1284, rey de Castilla y León 1252-1284) en 1251 —un año antes de ser coronado rey—, y el Sendebar por el Infante don Fadrique (1223-1277), hermano de Alfonso X, en 1253 —un año después de subir al trono su hermano—. En el reinado de Sancho IV [1258-1295, rey de Castilla 1284-1295), el Barlaam e Josafat (último cuarto del siglo XIII) contribuirá a potenciar la ortodoxia religiosa a través de la cristianización de la vida de Buda.

Estas tres colecciones de exempla jalonan los orígenes de la cuentística castellana de tradición oriental y legan al ámbito de la ficción castellana una serie de técnicas y recursos narrativos que serán asimilados y enriquecidos a lo largo de la Edad Media; sirvan como ejemplo, por citar algunos, el diálogo didáctico entre maestro y discípulo, o rey y consejero; el marco narrativo o historia principal en el que se insertan otros relatos; así como diversas técnicas para enlazar narraciones, principalmente el ensartado y la caja china. Pero, además, son compendios de castigos destinados al círculo cortesano en los que las teorías éticas —y en el caso del Barlaam e Josafat, las religiosas— son expuestas por medio de la ficción, mostrando claramente la combinación de docere et delectare. Es así que, atendiendo al patrocinio, contenido y recepción, estos ejemplarios son las primeras muestras literarias de espejos de príncipes narrativos en castellano.

destinados al círculo cortesano en los que las teorías éticas —y en el caso del Barlaam e Josafat, las religiosas— son expuestas por medio de la ficción, mostrando claramente la combinación de docere et delectare. Es así que, atendiendo al patrocinio, contenido y recepción, estos ejemplarios son las primeras muestras literarias de espejos de príncipes narrativos en castellano.

La consolidación de la cuentística medieval se completa en el siglo XIV de la mano de don Juan Manuel (1282-1348) con El Conde Lucanor, obra en la que se asimilan la tradición oriental y la occidental, todo ello enmarcado en la propia vivencia social, cultural, política y personal del autor, en forma de regimiento de nobles y con un claro propósito ideológico y propagandístico de todos aquellos principios que legitiman el pensamiento de la nobleza cortesana feudal.

2. Las artes praedicandi y tratados de edificación

La predicación fue una de las vías fundamentales de difusión del exemplum. A raíz del

IV Concilio de Letrán

(1215), promovido por el

Papa Inocencio III, surgió un importante movimiento de reforma religiosa que tuvo en la educación del clero una de sus disposiciones fundamentales. Se intentó paliar la pobreza intelectual de los miembros eclesiásticos creando escuelas en las catedrales e iglesias para instruirlos en gramática, teología y latín, y también se facilitó el que pudiesen cursar estudios universitarios. Así, a mayor preparación de los prelados, disminuiría la ignorancia religiosa del pueblo. Se potenció la instrucción de los feligreses a través de la predicación y se crearon las órdenes mendicantes (dominicos, franciscanos, agustinos y carmelitas) especializadas en la homilía y en el adoctrinamiento de los fieles. En el marco reformista también se incidió en la confesión como método de examen y preparación religiosa, hecho que favorecerá la producción de manuales de confesión y de tratados religiosos de carácter edificante.

La implantación efectiva de las disposiciones lateranas en España se llevó a cabo con retraso respecto a Europa; puede considerarse el concilio de Valladolid de 1322 el punto de partida de la reforma religiosa que se extenderá con mayor o menor intensidad, según la época, durante toda la Edad Media.

2.1 Ejemplarios homiléticos

El auge de la predicación llevó consigo la creación de manuales que sistematizaban la estructura y composición del sermón (artes praedicandi). Y uno de los elementos recomendados por las artes praedicandi era la inclusión de exempla para ilustrar las divisiones y amplificaciones de la cita bíblica que aportaba el tema del sermón. Los apólogos apoyaban el mensaje doctrinal de los predicadores, eran la plasmación práctica de la lección teórica y, a partir de la anécdota, se podía llegar fácilmente a la norma de conducta religiosa universal. Además, el sermón era un adoctrinamiento oral (aunque el prelado lo hubiese redactado previamente o se conservasen reportationes, y había que procurar que la lección religioso-moral quedase en la memoria de los feligreses; el exemplum, por tanto, favorecía la memorización y la comprensión de la doctrina, al tiempo que acercaba los preceptos de la fe al universo del hombre medieval.

Las fuentes de donde provenían los exempla eran principalmente de cariz religioso, entre otras: la Biblia, evangelios apócrifos, vidas de los Santos Padres, hagiografía, colecciones de milagros; pero, poco a poco, se van ampliando con relatos procedentes de la Antigüedad clásica, con crónicas, leyendas, cuentos orientales, fábulas, tratados de geografía o de historia natural, etc. Y, también, con testimonios folclóricos: cuentos maravillosos, sucesos contemporáneos al autor, leyendas populares, algunas de ellas de tono divertido e, incluso, atrevido, aunque eran rápidamente neutralizadas con un epílogo fuertemente moralizador.

En el ámbito castellano son pocos los sermonarios que se han conservado que contengan exempla: el manuscrito 1854 de Biblioteca Universitaria de Salamanca, el de Juan López de Salamanca, Libro de los evangelios del adviento fasta la dominica in passione, y el más relevante, sin duda, el de San Vicente Ferrer (1350-1419), heredero de la tradición dominica.

Prueba indiscutible de la dimensión que alcanzó el exemplum en el seno del sermón son las numerosas colecciones latinas de apólogos, que proliferaron en el siglo XIII, principalmente debidas a franciscanos y dominicos, destinadas a facilitar la tarea compositiva de los predicadores, aunque también fueron utilizadas, en muchos casos, como lectura edificante. Estos ejemplarios seguían distintos modos de disposición interna; por ejemplo, podían estructurarse como una mera sucesión de exempla, sin orden aparente y sin rúbricas; otro modelo era indicar, a través de una rúbrica, la significación del apólogo. Uno de los modos más utilizados fue el orden lógico por materias, señalado a través de títulos y capítulos. Y, también, la ordenación alfabética. El método más profuso fue la combinación del orden lógico y el alfabético, así el predicador únicamente tenía que buscar el tema sobre el que versaba su sermón y en la sección correspondiente hallaba varios exempla que ilustraban la materia.

Al igual que sucede con los sermonarios, también son escasas las colecciones de cuentos en castellano para uso de la predicación o relacionadas directamente con el ámbito homilético que han llegado hasta nosotros (Libro de los gatos

, Espéculo de los legos

, Ejemplos del yermo

, Libro de los exemplos por a.b.c

y Exemplos muy notables

). Esto no significa que no circulasen ni se conocieran, ni se tradujesen los principales ejemplarios latinos, ni tampoco que tengamos a nuestro alcance toda la producción de exempla homiléticos que se llevó a cabo durante la Edad Media.

La traducción al castellano de los ejemplarios latinos más conocidos del siglo XIII fue una de las vías más prolíficas para dotar a los predicadores de historias con que aliñar sus sermones. El Libro de los gatos

y el Espéculo de los legos

son buena prueba de ello.

2.1.1 Libro de los gatos

El Libro de los gatos

es una selección libre de las Fabulae

de Odo de Chériton, probablemente perteneciente a la orden de los dominicos y vinculado a la Universidad de París, quien visitó España hacia 1224, siendo profesor de las universidades de Palencia y Salamanca. Sus Fabulae

, redactadas con posterioridad a su viaje, gozaron de una gran difusión, se conservan numerosos manuscritos a los que deben sumarse las traducciones, tanto la de Nicolás Bozón al francés, Cuentos moralizados (hacia 1350), como la castellana.

El Libro de los gatos

es una selección libre de las Fabulae

de Odo de Chériton, probablemente perteneciente a la orden de los dominicos y vinculado a la Universidad de París, quien visitó España hacia 1224, siendo profesor de las universidades de Palencia y Salamanca. Sus Fabulae

, redactadas con posterioridad a su viaje, gozaron de una gran difusión, se conservan numerosos manuscritos a los que deben sumarse las traducciones, tanto la de Nicolás Bozón al francés, Cuentos moralizados (hacia 1350), como la castellana.

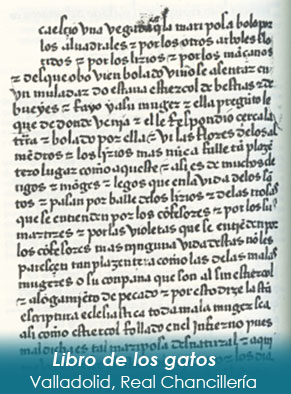

De la versión castellana, el Libro de los gatos (segunda mitad del siglo XIV) únicamente poseemos un manuscrito (Biblioteca Nacional de España, manuscrito 1182) y un fragmento que contiene dos apólogos (el XXX «Enxemplo de la mariposa» y el XXXI «Enxemplo del águila e del cuervo»), custodiado en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (Pleitos civiles Moreno 940-1, Fenecidos c-940/2).

Una de las cuestiones más debatidas por los estudiosos respecto a esta obra es su título. Para unos «gatos» es un error paleográfico que, según unas teorías habría que resolverlo como «quentos» y, de acuerdo con otras, entenderlo como una abreviatura, procedente del manuscrito latino y mal entendida por el copista, referente al nombre del autor o a su condición profesional. También, con el objeto de explicar el título, se ha profundizado en el valor alegórico de la palabra «gatos», relacionándola con los begardos (herejes de los siglos XIII y XIV), con la literatura oriental, o con el ámbito de la religiosidad. Asimismo, razones etimológicas o interpretaciones polisémicas han sido barajadas para dar sentido a la palabra «gatos». No obstante, pese a las numerosas hipótesis, el título de la obra sigue siendo un tema abierto y complejo.

El Libro de los gatos se compone de 64 cuentos repartidos en 58 epígrafes que abarcan desde la fábula V del original hasta la LVIII, observándose once lagunas respecto al texto latino: por un lado diez exempla que no han sido seleccionados por el traductor —X, «De aquila»; XI, «De ciconia et uxore»; XIII, «De fenice»; XXIV, «De lupo et agno bibentibus»; XXV, «De volpe qui confitebatur peccata sua gallo»; XXXVII, «De pullo indomito»; LIV, «De falcone et milvo»; LV, «De rosa et volatilibus»; LVIb «De quodam Alexandro in periculo posito»; LVII, «De pellicano»— y, por otro, el epígrafe XLIII («Enxemplo del fraire») y la segunda parte del cuento XXVIII («Enxemplo de los dos compañeros») de la versión castellana; ambos sin correspondencia con la versión latina. Es probable, dada la disposición del texto —es decir, la falta del prólogo y de los primeros capítulos, así como que a partir del epígrafe LXIX ya no se continúe la traducción— que se trate de una copia fragmentaria, aunque el códice que sirvió de base estuviese completo.

La traducción castellana es bastante fiel a su fuente latina, no obstante, pueden señalarse una serie de aspectos, nada desestimables, que las separan: en el texto latino es frecuente la utilización de citas que son suprimidas, en algunas ocasiones, en la versión castellana; véamos un ejemplo (se marca en cursiva):

| Libro de los gatos (XIX) [...] |

Fabulae

(XXII) [...] |

| Faz al asno buena silla e buen freno cuanto bien podieres, e nunca podrás d’él façer buen cavallo en cuanto vivas (Darbord 1984: 80) |

Unde: pectina asinum, ablue asinum, rade asinum, nunquam perduces asinum ad bonum equum. Jeremias: Si potest pardus mutare uarietatem suam, et ethiops pellem suam, et uos poteritis bona agere, cum didiceritis male; quoniam equus retinet in natura quod didicit in domitura. Difficile est consueta relinquere: sordibus imbuti nequeunt dimittere sordes. (Darbord 1984: 81) |

Otro recurso propio del Libro de los gatos es convertir el estilo indirecto de las Fabulae en estilo directo:

| Libro de los gatos (VIII) | Fabulae(XIVa) |

| Un mançebo amava una vieja, e deçía algunas vezes cómo se podría partir de aquella vieja que tanto amava. E díxole un mesquino: ¿Cómo eres loco que amas tanto a esta vieja, e muger tan fea? E él respondió: muy fermosa me paresçe. (Darbord 1984: 64) | Vidi quendam Iuvenem amantem quandam Vetulam turpem. Querebat consilium qualiter possit ab amore ipsius separari. Et dixi(t quidam): Quare hac diligis, quod non est multum pulcra? Respondit quod sibi esset nimium pulcra. (Darbord 1984: 65) |

Sin duda, estos procedimientos están encaminados a lograr un ritmo más dinámico de la narración, a captar la atención del público y a favorecer la exposición oral de los distintos cuentos.

Por otro lado, en la mayoría de las secciones, las moralizaciones del Libro de los gatos amplían considerablemente las del ejemplario de Odo de Chériton :

| Libro de los gatos | Fabulae |

| Ansí acaesce algunas vegadas a los labradores o a los ombres que sirven a los señores: cuando les piden que les fagan merçet por el servicio que les han fecho, responden luego los señores: -Assaz te fago de bien cuando non te fago cuanto mal podría façer". O como otros señores diçen a sus vassallos: -¿Qué te podría? Dexo vevir que bien te podría matar si quisiese. Otrosí diçen a los ombres que les sirven cuando diçen que les fagan merçet: -Asaz vos fago cuando vos fago el bien que puedo. Si d'esto non vos pagades, id buscar otra vida. Non paran mientes en cómo han servido diez o veinte años llevando muchas malas noches e muchos malos días por los servir o puesto muchas vezes el cuerpo a peligro de muerte por ellos. E cuando les demandan que les fagan merçet, diçen que lo vayan buscar a otra parte, e an de fincar allí con él. E cuando non les dan lo que han menester, anlo de tomar, o anlo de furtar, e cuanto pecado ellos façen, todo es por culpa del Señor (Darbord 1984: 57) |

Sic rustici et pauperes, quando seruiunt, nullam mercedem habere possunt. Dicit enim dominus: Homo meus es; nonne magnum est, si te non excorio, si te uiuere permitto. (Darbord 1984: 58) |

Por lo que respecta a la composición, uno de los elementos más atrayentes de la obra es la integración de diversas formas breves: exempla —narración breve (epígrafes VI, VIII, XXVI, XXVIII, XXXII 1, XXXIII, XXXVIII 2, XLIII y XLIV—; fábulas —relatos protagonizados por animales, son los más numerosos (entre ellos, II, IV, VII, IX, XI, XIV, XV, XVI, XL, XLIX o LVI)—; alegoría —esto es, ejemplos con una anécdota enigmática para ser interpretada exegéticamente (I, XXIII, XXVII y XLVIII)—; descripciones de las costumbres de los animales —descriptiones (V, X, XII, XIII, XVIII, XLV, LI, LII, LIII)—; y comparación con valor ejemplar —XXXVIII 3—.

Todas estas formas breves que componen el Libro de los gatos se caracterizan por limitar la intriga a sus unidades mínimas, así como por perfilar a los personajes con aquellos rasgos que son imprescindibles para la acción; en definitiva, se aboga por la concisión. Pero este elemento tiene una funcionalidad precisa, ya que todas las historias van acompañadas de una explicación alegórica —que en muchas ocasiones es más extensa que el propio exemplum— que vincula lo narrado con la lección doctrinal; de este modo, al minimizar la anécdota se potencia su aplicación moral posterior y se facilita la retención en la memoria. Son, en definitiva, técnicas retóricas vinculadas a la enseñanza y a la predicación:

Enxemplo del cuervo con la paloma (XLI)

Una vegada furtó el cuervo un fijo a una paloma. E la paloma fuese al nido del cuervo, e rogole que le quisiesse dar su fijo. E dixo el cuervo a la paloma: ¿sabes cantar? E respondió la paloma: sí, mas no bien. E dixo el cuervo: pues canta. La paloma començó a cantar, e dixo el cuervo a la paloma: canta mejor. Si non non te daré tu fijo. E dixo la paloma: ve, en verdad non sé mejor cantar. Estonçe, el cuervo e la cuerva comieron al fijo de la paloma.

[MORALIZACIÓN]

El cuervo se entiende por los ombres onrados, e poderosos, e merinos, e alcaldes, que toman los bienes o las ovejas, o a las vegadas algunos heredamientos de algunos ombres simples, e pónenles que han fecho algún mal por dar razón a lo que ellos fazen, o por que lo omes non se lo tengan a mal. Viene el ombre simple, e demándale el buey, o la oveja, o la tierra, e ruégale que lo dé, e que le dará por ello veinte maravedís o más, según su poder. Responde el sobervio: Da más, que si non das, non lo llevarás el peño. E respondió el bueno: en verdad non lo tengo, ca soy pobre e menguado, e non vos lo podría dar. Estonçe el otro, o tiene el peño, o lo faze mal andante por despecho que lo demanda. Ansí que estragan los ricos a los pobres mesquinos (Darbord 1984: 120-21).

En cuanto al contenido, el Libro de los gatos

se hace eco de una profunda crítica social que abarca tanto a los eclesiásticos como a los seglares. En primer lugar, en el ámbito de los integrantes de la Iglesia, se hace referencia a aquellos ordenados que dedican su vida a la religión huyendo del hambre (XXIV, «Enxemplo de la gulpeja con las gallinas»): «E la gulpeja se entiende por algunos ombres que son pobres, e engañossos, e llenos de baratos, que por tal que coman bien, mandan que les abran las puertas de algún monasterio rico, por tal que puedan vevir con los simples monjes» (Darbord 1984: 92). También se denuncia el que muchos prelados vivan para ganar dignidades (IX, «Enxemplo del gato con el mur»): «Ansí son de muchos clérigos, e de muchos ordenados en este mundo que non pueden aver riqueças nin dignidades nin aquello que cobdiçian aver. Estonce ayunan e rezan, ca fínense de buenos, e de santos» (66). O se junten con los ricos y poderosos para aprovecharse y disfrutar de sus bienes (IV, «Exemplo del caçador con las perdiçes» y XXVI, «Enxemplo del conde con los mercaderes»). Asimismo, los clérigos a los que se les otorgaban beneficios y no se dedicaban al estudio, ni hacían buenas obras son reflejados en el texto (X, «Enxemplo de las propiedades de las moscas» o XI, «Enxemplo de los mures»): «Ansí es de muchos benefiçiados en este mundo de iglesia que son usureros o que façen simonia que con tamaños peligros comen los bocados mal ganados» (70). La ignorancia del clero es el centro de los apólogos XVI («Enxemplo del mur que comió el queso») y XXVII («Enxemplo de una oveja blanca e de un asno e un cabrón»). Un tema fundamental que no podía excusarse en el Libro de los gatos es el del concubinato, ya se apunta en el epígrafe X («Enxemplo de las propiedades de las moscas»), pero será en el XXX («Enxemplo de la mariposa»), donde se exponga con toda claridad:

En cuanto al contenido, el Libro de los gatos

se hace eco de una profunda crítica social que abarca tanto a los eclesiásticos como a los seglares. En primer lugar, en el ámbito de los integrantes de la Iglesia, se hace referencia a aquellos ordenados que dedican su vida a la religión huyendo del hambre (XXIV, «Enxemplo de la gulpeja con las gallinas»): «E la gulpeja se entiende por algunos ombres que son pobres, e engañossos, e llenos de baratos, que por tal que coman bien, mandan que les abran las puertas de algún monasterio rico, por tal que puedan vevir con los simples monjes» (Darbord 1984: 92). También se denuncia el que muchos prelados vivan para ganar dignidades (IX, «Enxemplo del gato con el mur»): «Ansí son de muchos clérigos, e de muchos ordenados en este mundo que non pueden aver riqueças nin dignidades nin aquello que cobdiçian aver. Estonce ayunan e rezan, ca fínense de buenos, e de santos» (66). O se junten con los ricos y poderosos para aprovecharse y disfrutar de sus bienes (IV, «Exemplo del caçador con las perdiçes» y XXVI, «Enxemplo del conde con los mercaderes»). Asimismo, los clérigos a los que se les otorgaban beneficios y no se dedicaban al estudio, ni hacían buenas obras son reflejados en el texto (X, «Enxemplo de las propiedades de las moscas» o XI, «Enxemplo de los mures»): «Ansí es de muchos benefiçiados en este mundo de iglesia que son usureros o que façen simonia que con tamaños peligros comen los bocados mal ganados» (70). La ignorancia del clero es el centro de los apólogos XVI («Enxemplo del mur que comió el queso») y XXVII («Enxemplo de una oveja blanca e de un asno e un cabrón»). Un tema fundamental que no podía excusarse en el Libro de los gatos es el del concubinato, ya se apunta en el epígrafe X («Enxemplo de las propiedades de las moscas»), pero será en el XXX («Enxemplo de la mariposa»), donde se exponga con toda claridad:

Acaesçió una vegada que la mariposa bolava por los almendrales, e por los otros árboles floridos, e por los mançanos. E desque ovo bien bolado, vínose a sentar a un moradral do estava estiercol de bestias e de bueyes, e falló allí a su muger. E ella preguntole que de dónde venía. E él respondiole: cerqué la tierra, e he bolado por las flores de los almendros, e de los lilios, mas nunca fallé tan plaçentero lugar como este.

Ansí es de muchos clérigos, e monjes, e legos, que aun las vidas de los santos oyen, e pasan por el valle de los lilios e por las rosas, que se entienden por los confessores e por los mártires, e por las violetas, que se entienden confessores; mas ninguna vida d’estas non les paresçe tan plaçentera como las malas mujeres, o su conpañía, que no son ál sinon estiercol, e allegamiento de pecados [...] (103).

A esta imagen de degradación moral de los ordenados, se contrapone la del clérigo ejemplar; no obstante, este cuento no se halla en los manuscritos latinos. Se trata del XLIII, «Enxemplo del fraile» y relata cómo el diablo incitaba a un ordenado para que dejase su monasterio pero, antes de marcharse, pasó por la capilla y se abrazó al crucifijo, ya no volvió a tener más tentaciones.

La crítica social del Libro de los gatos también se extiende a los miembros de las capas más altas de la sociedad, insistiendo abundantemente en la prepotencia y abusos por parte de los poderosos hacia los campesinos (II, «Enxemplo del lobo con la cigüeña»; XVII, «Enxemplo de los canes e los cuervos»; XX, «Enxemplo de las ovejas con el lobo»; XXVI, «Enxemplo del conde con los mercaderes»). Y, en general, se denuncia a los ricos por su modo de vida (LI, «Enxemplo del caracol») y por la forma de conseguir sus bienes (XLI, «Enxemplo del cuervo con la paloma», o XLV, «Enxemplo de lo que acaesció a la formiga con los puercos»). El robo también ocupa un lugar importante (XII, «Enxemplo de la bestia altilobi»; VII, «Enxemplo del bufo con la liebre»). A estos comportamientos deleznables se opone el del lego que busca el paraíso, es el caso de Galter (XXIII, «Enxemplo de lo que acaesçió a Galter con una muger»): el protagonista va en busca de un lugar donde siempre pueda estar feliz y gozoso, en su camino se ofrecerán ante él diversas posibilidades: una mujer, un reino y bienes materiales; pero, finalmente, hará caso a un viejo que lo encamina a lo alto de una escalera, simbolizando lógicamente la subida a los cielos.

Si seguimos profundizando en el Libro de los gatos , resulta evidente que todos los apólogos muestran de modo reiterado una escala que va del pecado al castigo. Y, principalmente, la motivación que conduce a la falta es el deseo de mejorar el estado social, eclesiástico o seglar, ya que para conseguirlo hay que cometer malas acciones: engañar, robar, mentir, fingir. Por tanto, la gran lección que se desprende de la obra es que el demonio tienta al hombre con el espejismo de la mejoría o de la felicidad (centrados ambos en los placeres mundanos), arrastrando a sus seguidores al pecado que, a la hora de la muerte, se castigará con la pena eterna. Esta argumentación se ejemplifica desde diversos ángulos y abraza distintos ámbitos sociales, de ahí esa crítica feroz. Pero, en resumen, la tesis que defiende el ejemplario es uno de los pilares fundamentales de la ortodoxia cristiana:

| malas obras | > | conducta reprobable | > | pecado | > | castigo | > | infierno | > | pena eterna |

| buenas obras | > | recta conducta | > | virtud | > | premio | > | paraíso | > | vida eterna |

En definitiva, el Libro de los gatos es un ejemplario monográfico sobre el pecado y sus consecuencias; el apólogo que inaugura la colección («Exemplo del galápago e el águila») sienta las bases interpretativas de toda la obra. La historia cuenta cómo un galápago quiere ver una panorámica desde lo alto. El águila lo sube, y el animal comenta que prefiere su lugar anterior, el águila lo deja caer desde lo alto y muere. La moralización equipara la historia con la lección doctrinal:

| galápago | > | hombres pobres que no están contentos con su estado y tienen deseos de riquezas y gloria. |

| águila | > | demonio |

| ruego al águila | > | falsedad, traición, maldad, engaños, pecado, (acciones reprobables) |

| consecución del deseo | > | se dan cuenta del peligro y quieren volver a su estado anterior |

| caída y muerte | > | infierno y pena eterna |

Por tanto, quien sube la escalera del pecado, caerá inevitablemente en el castigo divino. Es en las moralizaciones finales donde se dota de significado al apólogo y, por tanto, se encauza al receptor hacia una interpretación concreta y a una lección moral determinada. Por esto no es extraño que en la traducción castellana el aparato exegético sea más extenso que en el original latino. Veamos un ejemplo que clarifique esta argumentación. El cuento III «Enxemplo del ave de Sant Martín» cuenta cómo el ave de San Martín, que es como un ruiseñor, estaba un día tomando el sol con las patas en alto y dijo que si le cayese el cielo a sus pies lo podría sostener. En esto cayó una hoja, el ave se asustó y pidió socorro a San Martín.

El comentario doctrinal se divide en tres partes, solo la primera tiene correspondencia con el texto latino e incide en: «Tales son muchos en este mundo que cuidan ser muy reçios, e al tiempo del menester son fallados por flacos» (58), y se aporta el caso de los hijos de Afrearado que huyeron en una batalla; por tanto, el ave de la historia se equipara a los valentones que a la hora de la verdad son cobardes. Es evidente que la lección ejemplar se ciñe al ámbito social, en concreto, a la cobardía en la batalla. Pero, para completar la moralización, se añaden dos segmentos más: uno que versa sobre la flaqueza de corazón: «Otrosí algunos que profaçan de otros que son flacos e de flacos coraçones, que si ellos se viesen en tal, o quiçá que lo serán, e ellos más» (59); es decir, se suma al significado social el ético-moral. Y, para terminar de redondear el capítulo, la tercera parte de la exégesis se centra en el pecado: «Otrosí eso mesmo acaesçe a otras personas, que profaçan de los pecados agenos, o por ventura que han ellos fechos otros tales o peores que aquellos. [...]». Por tanto, a modo de corolario, se insiste en el sentido religioso-moral, centrado en el pecado y en sus consecuencias.

No cabe duda de que las Fabulae de Odo de Chériton participan del espíritu reformista laterano y se encuadran en el marco de la predicación, más aún si tenemos presente que es muy probable que el autor fuese dominico. En la segunda mitad del XIV, la traducción castellana, el Libro de los gatos , probablemente más utilizada como lectura que ligada a la homilía, mantendría su compromiso con las disposiciones del IV concilio de Letrán —no se olvide que es por aquel entonces cuando la reforma toma cuerpo en Castill—, es por ello que se observa un interés manifiesto por favorecer que crítica a los distintos estamentos sobrepase el ámbito de lo social y desemboque en la exégesis religiosa.

2.1.2 Espéculo de los legos

El Espéculo de los legos es una traducción bastante fiel del Speculum laicorum, colección de gran difusión compuesta entre 1279-1292 en Inglaterra por un monje mendicante, probablemente franciscano. La versión castellana se ha fechado durante el pontificado de Nicolás V, aproximadamente entre 1447 y 1455.

El Espéculo de los legos es una traducción bastante fiel del Speculum laicorum, colección de gran difusión compuesta entre 1279-1292 en Inglaterra por un monje mendicante, probablemente franciscano. La versión castellana se ha fechado durante el pontificado de Nicolás V, aproximadamente entre 1447 y 1455.

El ejemplario se compone de 91 capítulos, que recogen más de 600 narraciones, ordenados alfabéticamente (abstinencia-usura); cada sección se inaugura con un discurso doctrinal cargado de citas bíblicas y de los Santos Padres que funciona como presentación teórico-dogmática, o propiamente la explicación del thema del sermón:

El dar de la fe (XLI)

El dar de la fe es prometimiento fecho so afirmaçión de fe. E el quebrantamiento del tal prometimiento es malo si fue sin pecado e es comparado al quebrantamiento del juramento, porque el que lo quebranta pierde la fe que dio en prendas del prometimiento. E non solamente pierde la fe más aún todas las buenas obras que fizo so la fe. E esto es demostrado en el estendimiento de la mano que suele ser fecho en tal prometimiento. E por ende dize el apóstol Sant Pedro en el primero capítulo de la su segunda canónica: Poned todo cuidado, conviene saber en complir todo lo que prometistes e demostrad en la vuestra fe virtud, conviene saber de obra. E el apóstol Santiago dize en el segundo capítulo de su canónica: La fe es muerta si non á obras. E Sant Bernardo dize sobre los cánticos: La fe que non obra es como cuerpo muerto sin alma. E Sant Agostín dize en una Epístola que envió al bienaventurado Sant Jerónimo que la fe es dicha en latín de facio, facis, que quiere dezir “fazer”, porque ome deve fazer lo que promete (Mohedano, 1951: 190-91).

A esta definición doctrinal le sigue la demostración práctica del tema, es decir, los distintos exempla que se agrupan en cada rúbrica; en el caso que nos ocupa son tres: en primer lugar, se narra la historia de un mancebo que hizo una promesa a una muchacha, no la cumplió y «aparesçianle muchas vezes los diablos en forma de canes, e veía tendida sobre sí una mano muy negra e fea» (191); se confesó, cumplió su palabra y las visiones desaparecieron. El segundo cuento está protagonizado por unos romeros que se comprometen a ayudarse durante su peregrinación. Uno de ellos se pone enfermo y al cabo de un tiempo los demás lo abandonan y siguen su camino, quedándose con él el único que no había hecho la promesa. Muere el enfermo y su compañero se encomienda a Santiago, este aparece en su caballo y los lleva a su iglesia, entierran el cadáver y el apóstol le comunica que los que habían seguido la romería no tendrían lugar ante Dios, pero él sí por haber obrado bien. El último apólogo cuenta que un hombre prometió a otro volver de la muerte para explicarle cómo estaba. Así lo hizo, le contó que se hallaba en el purgatorio hasta que cumpliese su palabra.

En la mayoría de exempla se especifica su fuente de procedencia, siendo las principales la Biblia, Santos Padres, auctoritates y también autores contemporáneos al del Speculum laicorum (Jaques de Vitry, Odo de Chériton o Bartolomé Anglicus).

No cabe duda de que la ordenación y la distribución del material están encaminados a servir de apoyo a los predicadores; sin embargo, una de las características más llamativas de este ejemplario es el interés de su autor por crear una red interna de relaciones entre las distintas secciones. Al final de gran parte de los capítulos se lleva a cabo una remisión interna a otros epígrafes, donde se puede encontrar más materia que ilustre ese tema. Por ejemplo, en el XLI «Del dar de la fe» —que nos ha servido de ejemplo anteriormente—, se especifica: «E de aquesta materia podrás más fallar suso en el capítulo de la apostasía, e yuso en el capítulo de la misericordia de Dios e en el capítulo del servir a Dios» (190). De este modo, se potencia enormemente la funcionalidad de la colección y se ofrecen al predicador todos los instrumentos necesarios para componer sus sermones.

Las materias que tienen cabida en la obra responden a los principales preceptos de la ortodoxia cristiana; de tal modo que el Espéculo de los legos puede equipararse a un tratado de vicios y virtudes destinado a la salvación del alma, sin duda, la fórmula más usual para recopilar y ordenar todos aquellos temas relacionados con la religión y de interés para clérigos y seglares.

Si bien el Speculum laicorum fue concebido para servir de herramienta auxiliar de la predicación, la traducción castellana —llevada a cabo casi dos siglos después que la obra latina— responde a nuevos intereses relacionados con la lectura edificante de religiosos y seglares, sin perder, claro está, su utilidad homilética.

2.1.3 Ejemplos del yermo

A una tradición más antigua hay que vincular los Ejemplos del yermo (Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander, manuscrito 10), extensa colección de exempla, todavía inédita que parece ser una traducción de alguna de las versiones de las Vitae Patrum —colecciones de anécdotas de padres ermitaños que se remontan al siglo IV—, probablemente relacionado con la orden benedictina —ya que al final del códice se lee: «De las palabras que enbió Sanct Benito a su hermana»—. Este ejemplario no solo respondería a las necesidades homiléticas, sino que también sería utilizado como lectura en los monasterios.

A una tradición más antigua hay que vincular los Ejemplos del yermo (Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander, manuscrito 10), extensa colección de exempla, todavía inédita que parece ser una traducción de alguna de las versiones de las Vitae Patrum —colecciones de anécdotas de padres ermitaños que se remontan al siglo IV—, probablemente relacionado con la orden benedictina —ya que al final del códice se lee: «De las palabras que enbió Sanct Benito a su hermana»—. Este ejemplario no solo respondería a las necesidades homiléticas, sino que también sería utilizado como lectura en los monasterios.

2.1.4 Exemplos muy notables

Además de la traducción, otro de los métodos más usuales para componer colecciones de exempla fue la compilatio, esto es, a partir de materiales ya existentes formar un nuevo repertorio que responde a las necesidades o gustos del compilador, o del público al que se destina. No olvidemos que en el siglo XIII proliferaron los ejemplarios latinos, procedentes de numerosas fuentes; de estos se llevaron a cabo traducciones y, también, compilaciones reuniendo o seleccionando apólogos de distintos ejemplarios; de este modo se crea un importante caudal de producción y una cadena compilatoria formada por numerosos eslabones que se van transmitiendo, y que son objeto, a su vez, con el paso del tiempo, de nuevas recopilaciones. Tanto los Exemplos muy notables

,

como el Libro de los exenplos por a.b.c

de Clemente Sánchez son muestras de la técnica de la compilatio.

Además de la traducción, otro de los métodos más usuales para componer colecciones de exempla fue la compilatio, esto es, a partir de materiales ya existentes formar un nuevo repertorio que responde a las necesidades o gustos del compilador, o del público al que se destina. No olvidemos que en el siglo XIII proliferaron los ejemplarios latinos, procedentes de numerosas fuentes; de estos se llevaron a cabo traducciones y, también, compilaciones reuniendo o seleccionando apólogos de distintos ejemplarios; de este modo se crea un importante caudal de producción y una cadena compilatoria formada por numerosos eslabones que se van transmitiendo, y que son objeto, a su vez, con el paso del tiempo, de nuevas recopilaciones. Tanto los Exemplos muy notables

,

como el Libro de los exenplos por a.b.c

de Clemente Sánchez son muestras de la técnica de la compilatio.

Los Exemplos muy notables se conservan en el manuscrito 5626 de la Biblioteca Nacional de España; la copia del siglo XV está incompleta y va seguida de distintos capítulos del Libre de les dones y del De vita christi de Francesc Eiximenis (h. 1330-1409).

Respecto a las fuentes, y siguiendo las propias referencias del texto, se observa la huella de Vicente de Beauvais, de San Gregorio, de San Juan Damasceno, de Valerio Máximo, de la Biblia, de San Jerónimo, de obras como la Vida de San Ambrosio, Vida de San Agustín, Vida de San Gregorio, De Septem Donis de Étienne de Bourbon o De Dono Timoris de Humberto de los Romanos; así como del Alphabetum narrationum de Arnoldo de Lieja y de la Scala Coeli de Juan Gobio. Probablemente, el compilador de los Exemplos muy notables tomó como base para su colección alguna recopilación dominica francesa en la primera mitad del siglo XIV. No obstante, el que los exempla, en el códice castellano, vayan acompañados de fragmentos de Eiximenis puede hacer pensar que estuviese destinado a los franciscanos. Sea como fuere, lo que es evidente es que este ejemplario ha de enmarcarse en el ámbito de las órdenes mendicantes.

La colección está compuesta por 42 historias, de las que 22 proceden de la Scala Coeli de Juan Gobio y, de acuerdo con el título que preside el ejemplario castellano: «Aquí comienzan unos exemplos muy notables y de gran edificación espiritual especialmente a persona que haya perdido alguna cosa que mucho amaba» (Iriso 2000), estamos ante una composición consolatoria en la que los argumentos se convierten en narraciones.

Los Exemplos muy notables se inauguran con un segmento narrativo a modo de marco: «Cuenta un sabidor que llaman Vinçencio que como el rey Philipo de Francia hoviesse perdido a un primo e pariente que mucho amava, de lo cual hoviesse grand tristeza, vino a él un maestro en teología, e por lo consolar usó de tal exiemplo o fabla» (Iriso 2000). La primera historia sienta las bases temáticas de la colección, que es un arte de bien morir:

Señor rey, como los vuestros cavalleros veniessen a un monte a caça de liebres con muchos canes e aves, las liebres hovieron consejo entre sí que fuessen a la mar e se lançassen e muriessen [en] ella. Pues como viniessen a la ribera de la mar, vieron que muchedumbre de atunes fuían, ca eran perseguidos de los pescadores. E llamando a uno d’ellos preguntáronle por qué fuían, e él dijo que porque eran perseguidos e havían temor de la muerte. E como estoviessen en aquella fabla, vino un çiervo corriendo e muy cansado, al cual preguntaron por qué corría con tanta priessa. E él respondió que porque lo siguíen e havía miedo. Entonçe las liebres dixieron: Grand locura fiziéramos si por miedo de muerte e porque nos perseguían nos lançáramos en la mar, que, segund paresçe, non somos nós las que solamente son corridas e perseguidas, ca esto generalmente es a todas las criaturas (Iriso 2000).

La lección doctrinal del cuento es que la muerte es inexcusable y alcanza a todos los mortales, por eso hay estar preparado cuando llegue, idea que es refrendada con tres historias más (cuentos 1-4). A partir de aquí, se van exponiendo tópicos relacionados con el finamiento, sin perder el tono consolatorio: distintas actitudes ante la muerte de alguien cercano (cuentos 5 y 6); la muerte como tránsito hacia la otra vida y, por tanto, la defunción de un ser querido significa el paso a una vida mejor (cuentos 7, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23): «Del qual exiemplo bien paresce que del que bien muere non es de llorar nin de haver tristeza, mas alegría por los grandes bienes que alcança e porque de muchos trabajos es libre» (Iriso 2000 ), cuento 7). La pérdida de un familiar puede acercar a los que quedan vivos a Dios, es decir, la muerte puede ser una vía de perfeccionamiento espiritual (cuentos 15, 16, 22). También se insiste en que las buenas obras y el estar libres de pecado ayudan a bien morir, mientras las riquezas y los bienes mundanos condenan al individuo, en definitiva, penitencia y arrepentimiento son las coordenadas fundamentales para que la muerte conduzca a Dios (cuentos 8, 9, 10, 29, 30, 41, 42). Del mismo modo, la tribulación y las desgracias afianzan la fe y la fortaleza de espíritu y acercan al hombre a su Criador (cuentos 24, 25, 31, 32 ). Relacionado con lo anterior, se ilustra a través de tres historias (cuentos 26, 27, 28) que la voluntad y los designios divinos son inescrutables y siempre son justos. Y también ocupa un lugar en la colección (cuentos 33-36) la necesidad de pagar los diezmos —décima parte de las cosechas que los parroquianos pagaban a sus iglesias—, así como el poder de la palabra de Dios (cuentos 37-38), frente al acto deleznable de la maledicencia (cuentos 39-40).

Por tanto, la consolación por la muerte, que desde el inicio se erige como tema cardinal de los Exemplos muy notables , se va aliñando con las virtudes que acercan al individuo a Dios, y con los vicios que conducen a la condenación eterna. Esta colección, que se nutre del corpus de exempla homiléticos, estaba destinada a la lectura y dirigida, con toda probabilidad, al público cortesano que gustó mucho a lo largo del siglo XV de la materia consolatoria.

2.1.5 Libro de los exemplos por A.B.C de Clemente Sánchez

El Libro de los exemplos por a.b.c

es la mayor compilación de exempla en castellano; su autor Clemente Sánchez (h. 1365-1438) cursó estudios universitarios en Salamanca, obteniendo el título de bachiller en cánones. Es probable que fundase, al término de su carrera universitaria, el Estudio de gramática de Sepúlveda (1387); desempeñó diversos cargos eclesiásticos hasta que en 1412 el

papa Benedicto XIII

(1328-1424, Papa 1378-1414) le concedió el arcedianato de Valderas.

El Libro de los exemplos por a.b.c

es la mayor compilación de exempla en castellano; su autor Clemente Sánchez (h. 1365-1438) cursó estudios universitarios en Salamanca, obteniendo el título de bachiller en cánones. Es probable que fundase, al término de su carrera universitaria, el Estudio de gramática de Sepúlveda (1387); desempeñó diversos cargos eclesiásticos hasta que en 1412 el

papa Benedicto XIII

(1328-1424, Papa 1378-1414) le concedió el arcedianato de Valderas.

La obra está dirigida tanto a los que saben latín como a aquellos que no lo dominan; conjugando de este modo la faceta docente y la formación religiosa del autor. El ejemplario, que debió componerse entre 1436 y 1438, se estructura en rúbricas alfabéticas, en total 456 (abbas-ypocrita), que reúnen diversos exempla (548), siguiendo el patrón de las colecciones latinas del siglo XIII. Por lo que se refiere al método compilatorio, siguiendo las palabras de Clemente Sánchez, pueden distinguirse tres fases: la primera, la recogida y selección de los exempla que iban a formar parte de su obra; la segunda, la ordenación del material y la tercera, la traducción al castellano. Respecto a las fuentes, parece muy poco probable que el arcediano de Valderas acudiese a los originales, es más factible que seleccionase el material a partir de las compilaciones más difundidas en el siglo XIII; no obstante, es clara la influencia de la Disciplina clericalis de Pedro Alfonso, de la Summa de poenitentia de Servasanctus de Faenza, del Breviloquium de Juan de Gales o del Ludus sccacorum de Jácques de Cessoles, entre otras obras.

Las secciones del Libro de los exenplos por a.b.c responden a la siguiente estructura: (1) máxima latina, (2) dísticos en castellano, (3) cuento y (4) moralidad final:

(1) Sepeliri non debet malus intra eclesiam

(2) El malo non deve ser enterrado

en la iglesia, mas fuera d'ella echado

(3) Dize Sant Gregorio en el Diálogo que acaesció en la çibdat de Génova que un hombre que havía nombre Valentino, que era defensor de la iglesia de Milán, morió. E este era muy luxuriosso e embuelto en pecados, e enterráronlo en la iglesia de Sant Siro. E a la medianoche los que guardavan la iglesia oyeron bozes assí como si alguno lançassen e echassen fuera d’ella. E venieron a las bozes e vieron dos spíritus muy negros que tenían atados los pies d’este Valentino con una soga, e él dando grandes bozes, que lo sacavan fuera de la iglesia. E espantados tornáronsse a sus lechos.

E en la mañana abrieron el sepulcro e non fallaron el cuerpo. E buscáronlo fuera, e falláronlo en otro sepulcro, atados los pies como lo sacaron. (4) Por lo qual paresce que los que tienen graves pecados e se fazen enterrar en lugar sagrado, que se judgan por su presumpción, e que los lugares sanctos non los libran, mas ante los acusa de la culpa de su locura.

(Baldisera 2005: división 416, 266-267).

Esta ordenación general presenta concomitancias con las técnicas educativas y también con el sermón: la máxima latina que encabeza cada división, aunque mayoritariamente no procede del Evangelio, puede equipararse al thema o introductio, esto es, el enunciado que configura la idea que se desarrollará en el cuerpo del sermón. Los dísticos castellanos que repiten, más o menos literalmente la sentencia y la explican, se relacionarían con la introductio thematis de la que el predicador suele extraer una aplicación moral, a veces, ayudado por un ejemplo. Esta moralidad constituiría la doctrina con la que Clemente Sánchez clausura la mayoría de los exempla. Asimismo, la ordenación alfabética de las máximas que anteceden a los apólogos permite establecer una distinctio de cada tema tratado en conexión con las artes praedicandi. Por ejemplo, sobre la «avaricia» se nos presentan seis máximas: «Avaricia penas inferet» (división 35), «Avaricia pessima est lusorum» (división 36), «Avarus su magis diligit quam se ipsum» (división 37), «Avarus aliquando peccatum in se retorquet» (división 38), «Avarus pecuniam pro deo adorta» (división 39) y «Avarus post mortem eciam punitur» (división 40). Estas podrían considerarse ramificaciones o subdivisiones del eje temático central: en la primera se trata el pecado capital en abstracto y su consecuencia inmediata, el castigo. Las cuatro siguientes analizan la avaricia en el juego y en el poder, así como los efectos negativos que produce la obsesión por las riquezas en detrimento de uno mismo o de los demás, hasta el punto de anteponer lo material a lo divino. La última enlaza, de nuevo, con la premisa inicial soslayando la idea base a modo de síntesis.

Estos elementos que preludian el cuento, en clara conexión con las técnicas de enseñanza y aprendizaje, acrecientan el didactismo del núcleo central y contribuyen a que la ejemplaridad intrínseca al apólogo se realce y el receptor asimile y memorice la enseñanza. La función del duplete adagio en latín y dístico en castellano es sentar el tema y, por tanto, preceder de forma teórica a la demostración práctica —cuento—, al tiempo que se potencia la capacidad nemotécnica.

La exposición de la idea central al comienzo y en latín la encontramos en otras colecciones de exempla como en el Alphabetum narratiorum de Etienne de Besançon. No obstante, en el caso del Libro de los exemplos por a.b.c parece probable que las máximas latinas se inspiren, con los retoques pertinentes, en las colecciones que le sirvieron de fuente, algunas de las rúbricas latinas presentan claras concomitancias con la Summa de poenitentia de Servansanctus de Faenza. De todos modos, la síntesis temática al comienzo es práctica habitual de las obras sapienciales para que el receptor, ya desde el principio, conozca la enseñanza que debe extraer del cuerpo narrativo.

Una vez preparado el camino se introducen las narraciones que se enlazan entre ellas siguiendo tres mecanismos:

—Encadenamiento de historias de acuerdo con el tema: muchos apartados están compuestos por dos, tres o más ejemplos distintos emparentados con el tema principal. Por ejemplo el número 83 (p. 100) tiene dos apólogos centrados en la castidad de los grandes señores, uno protagonizado por Alexandre y otro por Africano. En otras ocasiones esta similitud es indicada: en el 187 (p. 151), tras el primer cuento se dice: «Semejante d'estos se lee [...]», o en el 121 (p. 119): «E concuerda con esto lo que se lee [...]».

—Encadenamiento de historias a través del mismo personaje: un santo hombre llamado Isaac es el centro de dos apólogos que forman la división 294 (pp. 205-207). Cuatro historias de Mamundo componen el ejemplo 195 (pp. 155-156). También se coordinan historias protagonizadas por personajes con algún parentesco: el 68 (p. 92) agrupa dos cuentos, uno cuyo personaje central es Tito y otro su hermano. En estos casos se utiliza al personaje como prototipo de una cualidad o defecto que, a su vez, lleva emparejada una enseñanza concreta.

—Ensartado: solo mencionaré dos casos, el 226 (p. 170) en el que Tiberio es el centro de las dos historias; la trama de la primera propicia el recuerdo de la segunda por su similitud y así contribuye a resolver la inicial. Y en segundo lugar, el 267 (pp. 189-190): la historia se inserta en la principal por medio de una visión, motivo muy utilizado para la subordinación de ejemplos.

Finalmente, el adoctrinamiento moral que cierra cada división ha ido gestándose a través de la máxima latina, los dísticos castellanos y el exemplum.

En toda la colección está presente la voz del compilador que es la que dota de unidad y homogeneidad a la obra, al tiempo que marca el tono pedagógico y docente de la misma. La presencia del narrador—compilador adopta tres modos: historia leída, introducida por la fórmula «leyesse», «cuenta San Gregorio en el Diálogo [...]», «se dice en las Vidas de los Santos Padres [...]», o «un sabio escribió [...]»; historia oída, precedida casi siempre por «dicen», «se dice», «cuentan»; e historia leída, pero que en su origen fue contada, se presenta como una conjugación de las anteriores, sirva como ejemplo: «Dize Sant Gregorio en el Diálogo que él estando en su monasterio, le recontó un hombre muy venerable [...]» (p. 47). No hay referencias explícitas a historias vividas o historias presenciadas.

El Libro de los exemplos por a.b.c , pese a su estructura claramente relacionada con las colecciones de exempla, destinadas a servir de medio auxiliar a los predicadores, responde a una finalidad pedagógica y está destinado a la lectura edificante y doctrinal, ampliando de este modo su ámbito de recepción.

2.2 Exempla en tratados moralizantes y de edificación

Los sacramentos, y entre ellos principalmente la confesión, fueron otro de los pilares fundamentales para la instrucción religiosa de los clérigos y de los fieles. Los catecismos resumían los principios básicos de la doctrina cristiana —artículos de fe, sacramentos, decálogo, virtudes, pecados capitales— y estaban dirigidos no solo a los eclesiásticos —incidiendo más en materia teológica—, sino también al pueblo —en este caso más pedagógicos y de fácil memorización—. Uno de los cánones del IV Concilio de Letrán , en concreto el 21, dispuso la obligatoriedad de la confesión anual y de la penitencia; esto llevó consigo una gran producción de manuales de confesión tanto para los feligreses (en los que se explicaban las distintas fases del sacramento: preparación para la confesión, el acto mismo de declarar los pecados y el modo de cumplir la penitencia), como para los sacerdotes (instrucción para formar al confesor y también de cariz más práctico el modo de ejecución del sacramento). Y, al igual que en las artes praedicandi, en algunos de estos tratados moralizantes el exemplum facilitaba la exposición y la comprensión de la doctrina.

El manuscrito 77 de la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander es una muy buena muestra de la proliferación e importancia que en el siglo XIV adquieren estos tratados edificantes. El códice reúne distintas composiciones de instrucción religiosa muy relacionadas con la homilía y con la confesión y penitencia, y aliñando algunas de estas piezas hallamos diferentes exempla, la mayoría de materia hagiográfica.

Otro ejemplo es la traducción castellana del Viridarium consolationis de Jacobo de Benevento, dominico italiano de la segunda mitad del siglo XIII, que se llevó a cabo en la última mitad del siglo XIV. La obra es fundamentalmente un repertorio de auctoritates comentadas, es decir, un florilegio de sentencias para la composición de los sermones o para la enseñanza religiosa. El Viridario o Vergel de Consolaçión se compone de cinco libros: el primero dedicado a los ocho pecados mortales —soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula, embriaguez y lujuria—; el segundo, a los vicios del alma que conducen irremediablemente al pecado; el tercero, se centra en las siete virtudes —teologales y cardinales—; el cuarto, complementa las virtudes del alma, comentando una docena más; y, por último, se reflexiona sobre la purificación y la salvación del alma. Como puede observarse, se describe el camino hacia la perfección espiritual, la obra es por tanto un manual de ascesis.

Ya en el original latino, junto a las sentencias, se intercalan dos narraciones: «El ermitaño bebedor» (Libro I, capítulo 7) y «El sacrificio del Papa León» (Libro III, capítulo 7), que se conservan en la traducción castellana; no obstante, uno de los códices que ha transmitido la obra —el 10252 de la Biblioteca Nacional de España—, al final adiciona el cuento «El físico y el rey» —conocido a través de Flores de filosofía, Bocados de oro o el Libro del cavallero Zifar—. Y en otro manuscrito —Biblioteca de El Escorial, h.III.3—, y esto es lo que más nos interesa, se incorporan al final, como una unidad narrativa, siete apólogos que según reza el manuscrito «pertenesçen al Viridiario» y que conectan perfectamente con la materia y el cariz moralizante de la obra. En conjunto son historias extensas dirigidas a la lectura y entrelazadas entre ellas. Las dos primeras están protagonizadas por Parmisio, un eremita y santo hombre, en una conoce a su compañero del paraíso, un juglar de vida relajada que había hecho buenas obras, el ermitaño lo lleva con él al yermo y siguen una vida santa; en la segunda historia, se narra la conversión y penitencia de una mujer pecadora. El tema de la penitencia será el lazo de unión con las siguientes historias (3, 4, 5, 6 y 7).

El Libro de confesiones (Biblioteca Nacional de España, manuscritos9535 y 8744, incompletos ambos), fechado en el siglo XV, es un manual de confesión que revisa a modo de examen de conciencia los diez mandamientos, los pecados mortales, los sentidos corporales, las virtudes —teologales y cardinales—, las obras de misericordia y las espirituales y, por último, las bienaventuranzas. Todo ello como preparación para la confesión. A continuación, como si fuese una segunda parte y a modo de demostración práctica, se suceden 38 historias (en el códice 9335) que van precedidas —y en algunos casos también como cierre— por sentencias extraídas de la Biblia o de los Santos Padres y que abundan en la necesidad de la penitencia, contricción y confesión. Estos exempla se amplían a 50 en el manuscrito 8744, lo que demuestra que los testimonios conservados representan dos ramas distintas de la difusión del texto.

Las narraciones cortas jugaron un importante papel en el adoctrinamiento religioso y su inclusión tanto en el sermón como en los tratados moralizantes y de edificación favorecieron el auge de esta forma breve que desembocó en la formación de un importantísimo corpus de exempla, que en los siglos XII y XIII en latín y posteriormente traducidos, contribuyó a difundir el discurso homilético durante la Edad Media, ampliando a lo largo de los siglos XIV y XV su ámbito de difusión y adaptándose a las nuevas necesidades y gustos del público.

3 Enseñanza medieval: el Esopete

Las fábulas de Esopo —esclavo frigio que vivió en la segunda mitad del siglo VI a.C— formaban parte de la nómina de autores leídos en las escuelas de gramática clásicas y también fueron utilizadas para la enseñanza de gramática y retórica en el sistema educativo medieval. De ahí, la gran difusión de esta colección por todo el occidente europeo.

El primer testimonio castellano de la tradición esópica se conserva en un incunable impreso en Zaragoza en 1482, el Ysopete ystoriado, que volvió a ser editado en la misma ciudad en 1489 (Esta es la vida del Ysopet con sus fábulas hystoriadas); otro incunable salió de las prensas de Toulouse en 1488 (Esopete ystoriado), y en 1496 se lleva a cabo otra impresión en Burgos (Libro del Ysopo, famoso fablador, historiado en romançe). Los estudiosos señalan que los cuatro incunables derivan de la edición bilingüe (alemán-latín) llevada a cabo por el médico Heinrich Steinhöwel entre 1476-1477.

Los impresos castellanos se componen de materiales diversos: (1) la Vida de Esopo, con la que se inaugura la obra; (2) los cuatro «Libros de Esopo» que derivan del Romulus —códice medieval que combina fábulas de Fedro con otras no identificadas hasta el momento—; (3) las «Fábulas extravagantes», que consideradas esópicas no se hallan en la colección tomada como base; (4) las «Fábulas nuevas de Remicio», selección de las que Rinuccio d'Arezzo tradujo al latín hacia 1446-48, basándose en las de Babrio —fabulista del siglo II—; (5) las «Fábulas de Aviano», procedentes de las que este poeta latino de finales del siglo IV compuso; y, por último, (6) las «Fábulas colectas», donde se recogen tanto relatos procedentes de la Disciplina clericalis de Pedro Alfonso, como facecias de Poggio Bracciolini. Este conjunto de materiales se organiza en secciones independientes presididas por la Vida de Esopo, que funciona como marco narrativo general que unifica y cohesiona todos los relatos.

La Vida de Esopo fue compuesta en griego hacia el siglo I a.C, fue traducida al latín por el bizantino Máximo Planudes, a principios del siglo XIV, junto con las fábulas y, a partir de este momento, se transmitió la Vita Aesopi acompañada de dichas narraciones. No hay que olvidar que las fábulas llegaron al occidente europeo a través de la tradición latina y de las versiones árabes y persas, siendo muy conocidas las colecciones de Aviano y de Fedro (Rómulo), y difundiéndose por todo el Occidente a partir de los siglos XI y XII.

La Vida de Esopo forma parte de la tradición de las vidas noveladas, con alto contenido satírico y realista, con numerosos elementos cómicos y sin pretensiones históricas, pero con marcada intencionalidad moralizante. El peregrinaje del protagonista, sirviendo a varios amos y mostrando su sabiduría, hasta que consigue su libertad y se convierte en el consejero del rey Licurgo, es el hilo argumental de esta primera parte del Esopete castellano.

La descripción de Esopo ya encierra un mensaje doctrinal fundamental para comprender el transfondo de la obra; la fealdad física del protagonista va unida a una gran sabiduría y, al mismo tiempo, su condición de inferioridad —ser esclavo— enfatiza todavía más esas dotes de saber:

| En las partes de Frigia donde es la antiquíssima cibdad de Troya, avía una villa pequeña llamada Amonio en la cual nasció un moço diforme et feo de cara e de cuerpo más que ningún que se fallase en aquel tiempo, ca era de grand cabeça, de ojos agudos, de negro color, de maxillas luengas e cuello corto, e de pantorrillas gruessas e de pies grandes, bocudo, giboso e barrigudo, e de lengua tartamuda et çaçabilloso, e avía nombre Esopo (Burrus y Goldberg, 1990: 2a) |

La vida de Esopo puede dividirse en cuatro grandes bloques, de acuerdo con los señores a los que sirve:

—Estancia en casa de Aristes: «fue preso et captivado e traído en tierras estrañas et fue vendido a un cibdadano rico de Athenas llamado Aristes. E como este señor lo estimasse por inútile e sin ningund provecho para los servicios de casa, deputolo para labrar et cabar sus campos et heredades» (2ab). En este primer servicio se resalta principalmente la crueldad hacia Esopo del capataz del señor, Zenas, y de los otros sirvientes que constantemente están maltratando y culpando de todo al protagonista. Pero estos hechos ya muestran la inteligencia de Esopo para salir airoso de todas la dificultades. La aventura de los higos es buena prueba de ello: Zenas recoge un canasto de higos y se lo ofrece a su señor, este pide a un sirviente que los guarde mientras se baña y asea. No puede contener la tentación y, junto con otro lacayo, se comen los higos. Culpan de ello a Esopo y este se defiende:

—Estancia en casa de Aristes: «fue preso et captivado e traído en tierras estrañas et fue vendido a un cibdadano rico de Athenas llamado Aristes. E como este señor lo estimasse por inútile e sin ningund provecho para los servicios de casa, deputolo para labrar et cabar sus campos et heredades» (2ab). En este primer servicio se resalta principalmente la crueldad hacia Esopo del capataz del señor, Zenas, y de los otros sirvientes que constantemente están maltratando y culpando de todo al protagonista. Pero estos hechos ya muestran la inteligencia de Esopo para salir airoso de todas la dificultades. La aventura de los higos es buena prueba de ello: Zenas recoge un canasto de higos y se lo ofrece a su señor, este pide a un sirviente que los guarde mientras se baña y asea. No puede contener la tentación y, junto con otro lacayo, se comen los higos. Culpan de ello a Esopo y este se defiende:

| Tomo una olla de agua caliente que ende falló et echó de aquella agua en un baçín e bevió d’ella et dende a poco metió los dedos en la boca e echó solamente el agua que avía bevido, por cuanto en aquel día otra vianda non avía comido. E assí mesmo pidió por merced a su señor que aquellos acusadores beviessen de aquella agua caliente, los cuales como por mandato del señor beviessen porque non gomitassen tenían las manos a la boca. Mas como el estómago con el calor del agua ya fuesse resolvido echó fuera la agua rebuelta con los figos (3a). |

Sin duda, el episodio más importante de esta primera sección es el don que la diosa Piedad le concede a Esopo, a ruego de un sacerdote: «et diole en gracia que pudiesse fablar distintamente et sin ningund impedimiento todas las fablas de las gentes e que entendiesse los cantares de las aves et las señales de los animales e que dende adelante fuesse inventor e recitador de muchas et varias fábulas» (3b).

Sin duda, el episodio más importante de esta primera sección es el don que la diosa Piedad le concede a Esopo, a ruego de un sacerdote: «et diole en gracia que pudiesse fablar distintamente et sin ningund impedimiento todas las fablas de las gentes e que entendiesse los cantares de las aves et las señales de los animales e que dende adelante fuesse inventor e recitador de muchas et varias fábulas» (3b).

—Esopo convence a un mercader para que lo compre; van a Éfeso y nadie quiere adquirirlo como esclavo.

—Esopo entra al servio del filósofo Xanthus. Se narran numerosas aventuras en las que contrasta la sabiduría de Esopo con la de su amo, al que constantemente deja en ridículo o le ayuda, según los casos, a salir de diversos apuros. Su intervención en la Asamblea de Samos le hace merecedor de la libertad.

—Esopo libre. Su primera acción es conseguir la paz entre el pueblo de Samos y el rey Cresus y, como agradecimiento al rey: «compuso las fábulas que fasta estos tiempos son avidas e presentolas al rey» (20a). Después, «anduvo por muchas e varias naciones enseñando e dando en fábulas provechosas dotrinas a los ombres. Et como llegó en Babilonia, después que mostró ende su saber, fue avido en grand estima e honra cerca de Licurus, rey de Babilonia» (20a). Como consejero de Licurus sigue enfrentándose a acusaciones falsas, hasta el punto de ser condenado a muerte. Solucionado todo, se traslada a Egipto y consigue que el rey Nectanabo se haga tributario del rey babilonio; como premio a su servicio «el rey mandó que fuesse fecha al Esopo imagen de oro en público» (23b). Esopo se marcha a Grecia, donde demuestra su gran saber y se asienta en la ciudad de Delfín (Delfos), en la que, tras ser acusado falsamente de un robo sacrílego, es condenado y muere despeñado.

—Esopo libre. Su primera acción es conseguir la paz entre el pueblo de Samos y el rey Cresus y, como agradecimiento al rey: «compuso las fábulas que fasta estos tiempos son avidas e presentolas al rey» (20a). Después, «anduvo por muchas e varias naciones enseñando e dando en fábulas provechosas dotrinas a los ombres. Et como llegó en Babilonia, después que mostró ende su saber, fue avido en grand estima e honra cerca de Licurus, rey de Babilonia» (20a). Como consejero de Licurus sigue enfrentándose a acusaciones falsas, hasta el punto de ser condenado a muerte. Solucionado todo, se traslada a Egipto y consigue que el rey Nectanabo se haga tributario del rey babilonio; como premio a su servicio «el rey mandó que fuesse fecha al Esopo imagen de oro en público» (23b). Esopo se marcha a Grecia, donde demuestra su gran saber y se asienta en la ciudad de Delfín (Delfos), en la que, tras ser acusado falsamente de un robo sacrílego, es condenado y muere despeñado.

E muerto el Esopo, la pestilencia e fambre et un grand furor e locura de corazón comprehendió e cayó sobre los delfos, sobre lo cual demandaron consejo a Apolo e uvieron respuesta que fiziessen un oráculo del Esopo para amansar et placar los dioses. E assí compungidos e arrepentidos de coraçón porque mataron al Esopo injustamente, le hedificaron un templo. Por lo qual los príncipes de Grecia et los adelantados e presidentes de las provincias, oída la muerte del Esopo, vinieron para los delfos e avida su diligente inquisición e sabida la verdad justiciaron e castigaron a los que fueron en su muerte con dignas penas e tormentos e assí vengaron la muerte del Esopo (25a).

A través de las aventuras del filósofo se constata su entidad de sabio, así como la validez ejemplar e irrefutable de sus enseñanzas; de este modo se justifica la inclusión de sus fábulas, prueba y legado de su saber, y estas quedan enmarcadas y subordinadas al marco narrativo principal. El Esopete plasma tanto los hechos —vida—, como los dichos —fábulas— del sabio. Además, las fábulas son la mejor vía de ejemplaridad, ya que «las cosas provechosas et necessarias mejor e más dulcemente se toman pintadas e fulcidas con cosas provocantes a risa et plazer» (33a). Por todo ello, el Esopete ystoriado (o Ysopete ystoriado) es claro testimonio de la recepción de la tradición fabulística clásica y de su importante papel en el ámbito escolar, adaptada, claro está, a los gustos y exigencias del público lector de finales del siglo XV, quien sin duda se divertía, sin renunciar al adoctrinamiento, con las aventuras y los relatos cómicos del protagonista, y, en definitiva, con toda esa miscelánea de materiales que formaban el Esopete y que favorecieron el gran éxito editorial de la obra.

A través de las aventuras del filósofo se constata su entidad de sabio, así como la validez ejemplar e irrefutable de sus enseñanzas; de este modo se justifica la inclusión de sus fábulas, prueba y legado de su saber, y estas quedan enmarcadas y subordinadas al marco narrativo principal. El Esopete plasma tanto los hechos —vida—, como los dichos —fábulas— del sabio. Además, las fábulas son la mejor vía de ejemplaridad, ya que «las cosas provechosas et necessarias mejor e más dulcemente se toman pintadas e fulcidas con cosas provocantes a risa et plazer» (33a). Por todo ello, el Esopete ystoriado (o Ysopete ystoriado) es claro testimonio de la recepción de la tradición fabulística clásica y de su importante papel en el ámbito escolar, adaptada, claro está, a los gustos y exigencias del público lector de finales del siglo XV, quien sin duda se divertía, sin renunciar al adoctrinamiento, con las aventuras y los relatos cómicos del protagonista, y, en definitiva, con toda esa miscelánea de materiales que formaban el Esopete y que favorecieron el gran éxito editorial de la obra.

4. Inserción de cuentos en la Literatura Medieval

La importancia de los cuentos en la literatura medieval no puede circunscribirse únicamente a las colecciones de exempla, ya que son numerosas las obras que, pertenecientes a distintos géneros o modalidades literarias, se han servido de apólogos para ilustrar sus argumentaciones y, en muchos casos, para dinamizar el ritmo de la exposición. Sirva el sucinto panorama que sigue para completar este trabajo dedicado a la cuentística medieval.

La literatura sapiencial se benefició de exempla y de otras formas breves —sentencias, comparaciones, símiles— para exponer todo su corpus adoctrinador. Así es habitual que las colecciones de sentencias también contengan apólogos o anécdotas narrativas que, en definitiva, pueden equipararse a pequeñas narraciones de las que se extrae un principio de conducta atemporal y universalmente válido. Cito como ejemplo tres obras del siglo XIII: el Libro de los buenos proverbios con anécdotas sobre Anchos, el versificador —«Las grullas de Íbico»— y también procedentes de la tradición de Alexandre; Poridat de las poridades en la que leemos la «Historia del hijo del tejedor» y la de «El hijo del rey de India», y, por otra parte, Flores de filosofía, con «Del rrey e del físico». Los romanceamientos castellanos de los Hechos y dichos memorables de Valerio Máximo —versión de Juan Alfonso de Zamora, Diego de Almela y Hugo de Urriés, todos ellos del siglo XV—, también contienen un abundante elenco de exempla principalmente de la Antigüedad clásica.

Dentro del ámbito de los compendios de castigos y pertenecientes a la modalidad literaria de los espejos de príncipes, los Castigos de Sancho IV , finales del siglo XIII, son un ejemplo perfecto de la combinación de formas narrativas breves en un discurso sapiencial. En total pueden distinguirse 26 cuentos, predominantemente de temática religiosa. La versión extensa de esta obra —principios del XV—, formada por 90 capítulos, muestra el interés del adaptador por los cuentos procedentes de la Antigüedad, ya que gran parte de los apólogos que se adicionan se basan en anécdotas de personajes clásicos.

Dentro del ámbito de los compendios de castigos y pertenecientes a la modalidad literaria de los espejos de príncipes, los Castigos de Sancho IV , finales del siglo XIII, son un ejemplo perfecto de la combinación de formas narrativas breves en un discurso sapiencial. En total pueden distinguirse 26 cuentos, predominantemente de temática religiosa. La versión extensa de esta obra —principios del XV—, formada por 90 capítulos, muestra el interés del adaptador por los cuentos procedentes de la Antigüedad, ya que gran parte de los apólogos que se adicionan se basan en anécdotas de personajes clásicos.

La historiografía también acoge en sus páginas relatos ejemplares; estos pueden rastrearse en los dos grandes proyectos históricos de Alfonso X, la General Estoria y la Estoria de España, y, de acuerdo con la evolución del género, las crónicas reales, por su parte, se harán eco de anécdotas que se entrelazarán con los hechos más relevantes del reinado de los monarcas medievales. No obstante, los elementos de ficción serán cada vez más habituales en las biografías caballerescas, es el caso de El Victorial de Gutierre Díaz de Games.

En el marco de la clerecía, también se utilizan las narraciones breves. Frente a la exigua presencia de los cuentos en el Libro de Alexandre o en el Libro de Apolonio —ambos del siglo XIII—, que muestran su deuda con la tradición de temática religioso-moral; Pero López de Ayala se servirá tanto de exempla como de milagros en su Rimado de Palaçio —segunda mitad del XIV—. Pero, sin duda, el autor que muestra mayor maestría a la hora de insertar cuentos en una composición mayor es Juan Ruiz en su Libro de buen amor en el que introduce 33 apólogos, la mayoría de ellos fábulas, que bien puestos directamente en boca del narrador o relatados por algún personaje, se van amoldando a los propósitos del autor variando en algunas ocasiones su lección ejemplar.

Por lo que respecta a la ficción, sin duda, hay que destacar el Libro del cavallero Zifar —primera mitad del siglo XIV—, que incluye más de veinte cuentos que remiten a la tradición esópica, a la oriental con algunos elementos cristianizados y al mundo clásico, entre otras. Son generalmente los personajes principales los que narran estas historias para apoyar el principio que están defendiendo y demostrar así su superioridad intelectual y moral.

No cabe duda de que el cuento favoreció enormemente la consolidación de la ficción en la literatura castellana medieval. No obstante, aunque no voy a entrar en ello, si quiero poner de manifiesto la relación que se establece entre las formas narrativas breves, en concreto el cuento y las narraciones cortas como los relatos caballerescos, o incluso, el román, que preparan el camino para la recepción de la novela corta europea, principalmente Boccaccio, y fijan los derroteros de la evolución de la ficción en la Edad Media.